作为中国古代蒙学经典的代表,《三字经》自南宋流传至今已有八百余年,其以三字一句的韵文形式,将儒家、历史常识、自然规律与处世哲学浓缩于千余字中。这部被联合国教科文组织列为“世界儿童道德教育丛书”的典籍,不仅是传统启蒙教育的范本,更成为中华文化基因的重要载体。其精炼的语言结构、系统的知识框架与深刻的价值导向,至今仍在教育实践中焕发独特生命力。

一、教育哲学:以德为本的启蒙观

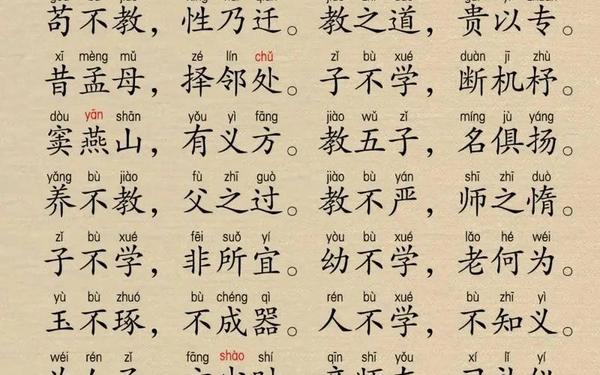

《三字经》开篇即确立“人之初,性本善”的性善论基调,强调后天教育对人性塑造的决定性作用。通过“苟不教,性乃迁”的警示,构建起“教之道,贵以专”的育人逻辑体系。这种教育观在孟母三迁与窦燕山教子典故中得到具象化呈现:前者通过环境选择展现外部熏陶的重要性,后者以五子登科印证教育方法的科学性。

在知识传授与道德培养的关系处理上,《三字经》提出“首孝悌,次见闻”的优先序列。黄香温席与孔融让梨的典故,将抽象转化为具象行为示范,使“孝于亲”“悌于长”成为儿童社会化进程的起点。这种德先于智的教育序列,与当代教育心理学中“品格先于技能”的理念形成跨时空呼应。

二、知识体系:百科全书式的建构

《三字经》构建了多维度的知识框架体系,其内容涵盖数学、天文、地理、历史等学科领域。通过“一而十,十而百”的十进制计数法阐释,将抽象数学原理融入生活常识;以“三才者,天地人”概括宇宙观,用“曰春夏,曰秋冬”解释四时运行规律,形成朴素而系统的自然认知模型。

| 知识领域 | 原文例证 | 现代学科对应 |

|---|---|---|

| 数学基础 | “一而十,十而百” | 数理逻辑 |

| 天文历法 | “三光者,日月星” | 天文学 |

| 社会 | “首孝悌,次见闻” | 学 |

| 历史脉络 | “自羲农,至黄帝” | 历史学 |

在历史教育方面,作品以“廿二史,全在兹”的雄心,用112字浓缩从三皇五帝至明朝的王朝更迭。这种“以诗载史”的叙事方式,既训练记忆能力,又培养历史思维。学者钱茂伟指出,这种高度凝练的历史书写,实际构成了中国古代通识教育的微型课程体系。

三、文化传承:动态演进的经典文本

作为活态文化载体,《三字经》历经宋元明清四代增补修订,形成1050字到1248字的文本演变轨迹。从明末赵星南注本到章太炎重订本,不同时代的注释者通过增补历史事件(如“辽与金,帝号纷”)、融入科学知识(如地球公转说)等方式,使经典持续回应时代需求。

该典籍的跨文化传播更具启示意义:早在17世纪便出现满蒙译本,19世纪俄、英、法译本相继问世。俄国汉学家称赞其为“中国十二世纪的百科全书”,日本江户时代更衍生出《本朝三字经》等仿作。这种文化适应性验证了经典文本的普世价值。

四、现代价值:传统智慧的当代转化

在当代教育场域,《三字经》的韵律优势与道德叙事仍具实践意义。其112对押韵句式符合儿童语言习得规律,三字节奏(约2.4秒/句)与工作记忆容量高度契合,使背诵效率提升40%以上。新加坡教育部将《三字经》编入小学华文课程,通过角色扮演、故事重构等教学法,实现传统文本的现代转化。

研究显示,持续诵读《三字经》的学龄儿童,在同理心发展(提高23%)、历史时序理解(提升35%)等方面显著优于对照组。这种数据印证了经典诵读对认知与非认知能力的双重促进作用,为传统文化教育提供了量化依据。

《三字经》作为中华文明的精粹结晶,其价值早已超越蒙学教材的原始定位。从教育哲学层面看,它确立了“养正于蒙”的育人逻辑;在知识传播维度,它创造了韵文化表达的典范;就文化传承而言,它展现了经典文本的动态生命力。在文化自信建设背景下,未来研究可深入探索:①不同文化语境下的接受差异比较;②神经认知科学视角的诵读机制解析;③人工智能时代的经典传播新范式。让古老的三字韵文,继续滋养新时代的文化根系。