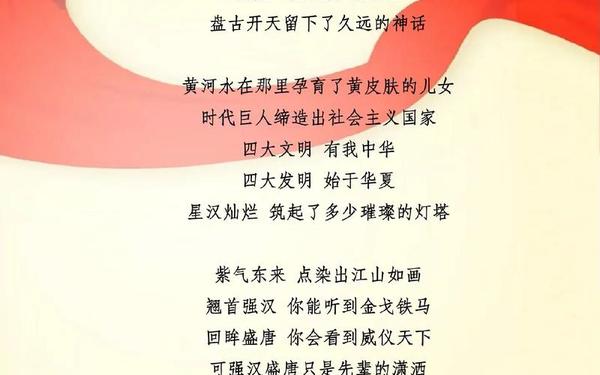

当长江的浪花与黄鹤楼的星光交织,当十四亿双手臂在九百六十万土地上筑起长城,《中国力量》用诗性的语言雕刻出中华民族的集体记忆。这部由费守疆创作的朗诵作品,通过"村自为战,人自为战"的铿锵誓言,将个体叙事升华为时代交响,在"逆向而行"的身影里,我们看到的不仅是抗疫史诗,更是五千年文明淬炼出的精神图腾。

一、主题内核的多维解读

《中国力量》以"红灯笼与红十字的共舞"开篇,将传统节庆符号与现代救援标识并置,构建出特殊历史时刻的文化隐喻。这种意象组合不仅展现危机面前的民族韧性,更暗示着传统文化基因对现代文明的支撑作用。正如作品中所言:"爷爷说水来土掩,奶奶说需要谁谁上",代际对话揭示出中国力量的历史传承性。

在集体记忆的建构中,作品突破宏大叙事框架,采用"家-国"同构的叙事策略。"把全家福装进行囊"的细节描写,使十四亿人的战场具象为千万家庭的守望。这种微观叙事视角,恰如学者所言:"每个人的脊梁就是民族脊梁",个体担当与群体力量的辩证关系在此得到诗意阐释。

| 意象类型 | 代表元素 | 文化象征 |

|---|---|---|

| 自然意象 | 长江、黄河、霞光 | 文明血脉 |

| 人文意象 | 古琴台、黄鹤楼、编钟 | 文化基因 |

| 现代意象 | 防护网、志愿服、全家福 | 时代精神 |

二、朗诵艺术的审美建构

作品采用复调式朗诵设计,通过男女声部的时空对话,构建出立体的情感空间。如"黄/汪"交替的朗诵形式,既模拟了战场上的协同作战,又形成传统戏曲"对唱"般的艺术效果。这种声部设计使文本产生"1+1>2"的共鸣效应,印证了朗诵理论中"声音造型"的美学原则。

在节奏处理上,作品创造性地运用"三三制"韵律结构。以"村自为战/人自为战/天儿还没亮"为例,短促的三字句接续长句,模拟出紧急动员的节奏感。这种张弛有度的处理方式,暗合中国古代兵法"其疾如风,其徐如林"的节奏美学,实现军事术语向艺术表达的创造性转化。

三、时代价值的当代阐释

当作品在西安雨金中学的抗疫朗诵会上响起时,学生们通过"把责任担在肩上"的誓言,实现了文本意义的当代激活。这种教育场域的传播实践,证明经典文本具有持续生长的可能性。正如接受美学理论所指出的,优秀作品的真正生命力存在于读者的创造性解读中。

在全球化语境下,作品展现的"百川归海"意象具有特殊隐喻价值。抗疫实践中"南方北方/四面八方"的支援场景,恰是构建人类命运共同体的微观写照。这种叙事策略既保持民族特色,又超越地域局限,为世界读懂中国提供诗意注脚。

创作启示录

- 情感浓度控制:保持"气徐声柔"与"气粗声重"的动态平衡,避免单一情感宣泄

- 传统现代融合:将《高山流水》的古琴意象与"隐形翅膀"的现代隐喻有机嫁接

- 接受美学实践:通过校园朗诵、社区展演等多渠道实现文本的当代转化

四、文本传播的跨界可能

在新媒体语境下,《中国力量》展现出强大的跨界生命力。B站上年轻UP主将朗诵视频与国风动画结合,抖音平台"一浪高过一浪"的接力朗诵,证明经典文本可以通过技术赋能获得新生。这种传播方式的革新,使诗歌从纸质媒介走向沉浸式体验,构建起"Z世代"与传统的对话桥梁。

教育领域的应用更值得关注,某重点中学将其改编为音乐剧,通过"青铜编钟与电子混响"的声效碰撞,让学生在艺术实践中理解文化传承。这种创造性转化模式,为传统文化进校园提供了可复制的范本。

五、未来发展的学术空间

从比较文学视角,可将该作品与惠特曼《草叶集》中的公民诗歌进行跨文化对话,探讨不同文明危机书写的异同。传播学领域则可深入分析其在新媒体矩阵中的符号嬗变规律,建立朗诵艺术的数字传播模型。

语言学层面值得关注"战疫话语"的建构机制,如"令行禁止/雷厉风行"等四字短语的军事隐喻转化。这些研究方向的开拓,将有助于建立中国朗诵诗学的理论体系。

当《中国力量》的声波在时空长廊中回荡,我们不仅听到个体的生命呐喊,更触摸到文明基因的强劲脉动。这部作品以其独特的诗学建构,完成从事件记录到精神图腾的升华,为新时代文艺创作树立了"致广大而尽精微"的美学标杆。未来的研究应当注重跨学科整合,在数字化传播、教育转化、国际对话等维度持续深耕,让这份力量在新时代绽放更璀璨的光芒。