一、季羡林散文中的“人生”哲思

季羡林在散文《人生》中,以朴素平实的语言探讨了人生的本质与意义。他认为人生本质上是“被动”的,从出生到死亡,个体对命运的掌控有限,但即便如此,人仍应在被动中寻求主动,通过思考“为何而活”来赋予生命意义。

1. 生命的被动性与主动性:季羡林指出,人的诞生与死亡均非自主选择,但面对生活时需以积极态度应对,例如通过追求学问、关怀众生等方式超越生命的局限。

2. 不完满的常态:他强调“不完满才是人生”,主张接纳生命的缺憾,在平凡中寻找价值。这一思想在其散文集《季羡林谈人生》中反复提及,认为坦然面对得失才能获得内心的安宁。

3. 博爱万物的人生观:季羡林通过《我爱天下一切狗》等散文,将对母亲的情感投射到对一切生命的关怀中,体现了“以慈悲化解悲苦”的哲学,认为爱是抵御虚无的力量。

二、张爱玲《迟暮》的伤感情怀与意象表达

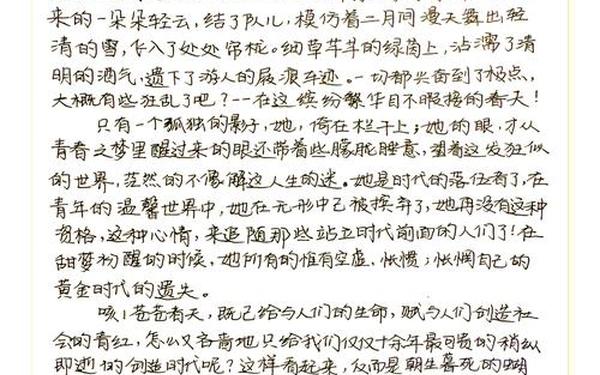

《迟暮》是张爱玲12岁时创作的散文,以细腻的笔触描绘了一位青春逝去的女性在春日繁华中的孤独与怅惘:

1. 青春与衰老的对比:文中以“多事的东风”“醉倚的桃花”等生机勃勃的春景,反衬主人公“黄金时代遗失”的苍凉。这种“以乐景写哀情”的手法强化了生命易逝的悲剧感。

2. 时空交错的孤独感:主人公在“黄卷青灯”的暗室中追忆往昔壮游,展现了从“海外壮游”到“幽僻一隅”的落差,隐喻时代变迁中个体的无力感。

3. 对生命意义的追问:张爱玲借主人公之口诘问造物者——“为何青春稍纵即逝?”这种追问不仅是对个人命运的感伤,也暗含对封建家族衰落的隐喻,反映了新旧时代交替下的精神困境。

三、两篇散文的异同与思想交汇

1. 共同主题:

2. 差异之处:

四、文学价值与现实启示

扩展阅读建议:

通过这两篇散文,读者既能感受东方哲人的智慧,也能体味现代文学的锐利,从而更深刻地理解生命的多维面向。