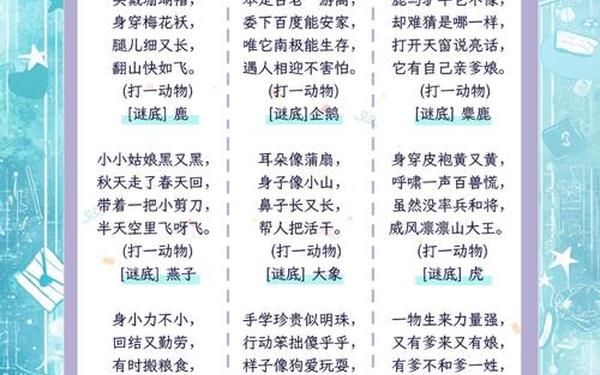

在人类文明的漫长历史中,谜语如同一把钥匙,以趣味的方式开启了认知世界的大门。从古至今,动物谜语因其贴近自然、生动形象的特点,成为儿童启蒙教育的重要工具。它们不仅蕴含对动物特征的细致观察,更承载着文化传承的使命。例如,“耳朵像蒲扇,身子像小山,鼻子长又长,帮人把活干”这一谜语,以寥寥数语勾勒出大象的形态与功能,既考验逻辑思维,又传递对生命的尊重。本文将深入探讨动物谜语的设计艺术、文化意义及其在现代教育中的创新应用。

一、谜语设计的艺术:观察与隐喻的平衡

动物谜语的核心在于通过语言捕捉动物的典型特征。设计者往往以比喻、拟人等手法,将外形、习性转化为富有韵律的描述。例如,“瞳孔遇光能大小,唱起歌来妙妙妙,夜半巡逻不需灯,四处畅行难不倒”,谜底“猫”的夜视能力与叫声特点被巧妙结合,既符合科学事实,又充满诗意。再如“背着包袱不肯走,表面坚强内里柔”形容蜗牛,通过矛盾修辞法引发思考,激发儿童对生物习性的兴趣。

成功的谜语还需平衡难度与趣味性。以“坐也是卧,立也是卧,行也是卧,卧也是卧”为例,谜底“蛇”的形态被反复强调,但谜面通过动作的重复制造悬念,引导儿童从多角度观察动物的独特性。这种设计既锻炼逻辑推理能力,也培养对细节的敏感度。

二、文化传承的载体:从民俗到文学的渗透

动物谜语是民俗文化的重要组成部分。中国古代典籍如《诗经》《楚辞》中已有以动物喻人的传统,而谜语则将这种隐喻转化为大众娱乐形式。例如,“头戴红缨帽,身穿绿战袍,说话音清脆,时时呱呱叫”中的鹦鹉形象,不仅描绘其外形,还暗含对模仿能力的赞美,反映了农耕社会对自然生灵的亲近。在民间,此类谜语常与节日庆典结合,成为代际沟通的纽带。

文学作品中亦常见动物谜语的影子。唐代诗人白居易的“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”以“绿蚁”隐喻浮在酒面的泡沫,与谜语“有头没有颈,身上冷冰冰”对鱼的描述异曲同工,均通过意象传递生活智慧。现代儿童文学作家如冰心、郑渊洁也常将谜语融入故事,使角色形象更立体,情节更具互动性。

三、教育功能的拓展:认知与情感的融合

在儿童教育中,动物谜语是跨学科学习的桥梁。生物学知识通过谜面潜移默化地传递,如“小时着黑衣,大时穿绿袍,水里过日子,岸上来睡觉”揭示青蛙的变态发育过程,将科学概念转化为具象记忆。谜语中的情感元素也促进共情能力的发展,例如“黑夜林中小哨兵,眼睛限像两盏灯”通过猫头鹰的拟人化形象,引导儿童理解动物在生态中的角色。

心理学研究表明,谜语游戏能激活儿童的多元智能。美国教育学家霍华德·加德纳的“多元智能理论”指出,猜谜过程涉及语言逻辑、空间想象和自然观察智能的协同作用。例如,解谜“八只脚,抬面鼓,两把剪刀鼓前舞”时,儿童需将螃蟹的物理特征与动作隐喻关联,从而构建完整的认知图式。

四、现代创新:技术赋能与全球化视野

数字技术为传统谜语注入新活力。AR(增强现实)互动谜语书通过扫描卡片呈现3D动物模型,使“一物长来真奇怪,肚皮下方长口袋”的袋鼠谜语跃然屏上,增强沉浸式学习体验。在线教育平台则利用算法分析儿童解题偏好,定制个性化谜语库,如针对城市儿童设计“似鸟非鸟爱夜游”的蝙蝠谜语,结合城市生态知识拓展认知边界。

全球化背景下,跨文化谜语比较研究成为新趋势。例如,中文谜语“驼背公公,胡子乱蓬蓬”与英语谜语“Old Man with a Hump”(骆驼)均以形态特征为切入点,但中文更强调“生前没有血,死后满身红”的烹饪文化差异。此类研究有助于理解不同文化对自然世界的认知方式,推动国际教育资源的融合。

传统智慧的当代价值

动物谜语作为语言艺术的瑰宝,既是文化传承的载体,也是创新教育的工具。其价值不仅在于答案的揭晓,更在于探索过程中对观察力、想象力与逻辑思维的培养。未来研究可进一步探索谜语在特殊教育中的应用,例如为视障儿童设计触觉感知型谜语,或开发跨学科谜语课程,将数学、物理知识融入谜面设计。正如德国哲学家本雅明所言,“谜语是对世界的一种解码尝试”,在信息爆炸的时代,这种古老的智慧形式依然闪耀着启迪心智的光芒。