在无数个深夜翻阅《福尔摩斯探案集》的时光里,我逐渐领悟到:理解犯罪是通往正义的必经之路。作为侦探迷,我曾以《我学会》为题撰写作文,试图通过虚构案件揭示人性与逻辑的交锋。这种看似矛盾的创作经历,实则是将侦探文学的叙事结构、犯罪心理学与逻辑推演相融合的实践过程。

犯罪心理与动机剖析

| 动机类型 | 现实案例占比 | 文学化处理方式 |

|---|---|---|

| 情感纠葛 | 38% | 增加目击者视角的叙述性诡计 |

| 利益争夺 | 29% | 采用多线并行的伏笔设置 |

江户川乱步在《类别诡计集成》中指出,犯罪动机的文学化重构需遵循“三层次递进法则”:表层行为驱动、中层情感冲突、深层社会隐喻。在《我学会》的创作中,我设计了教授为掩盖学术剽窃而灭口的案件,这种将知识异化为犯罪动机的设定,正是受到日本新本格派作家东野圭吾《恶意》的启发。

英国犯罪心理学家大卫·坎特的研究表明,超过60%的预谋犯罪存在“动机伪装期”。为此,我在作文中刻意安排凶手伪造正当防卫现场,通过两次血迹喷溅方向的变化制造逻辑陷阱。这种手法借鉴了阿加莎《东方快车案》中集体作案的叙事策略,使读者在多重反转中体会动机的复杂性。

案件三要素的构建

根据网页1提出的“目的-手法-现场”黄金三角理论,我在作文中设计了具有时空交错特征的凶案场景。图书馆密室案采用江户川乱步式的机械诡计,将自动借阅系统改造为延时装置,这种设定既符合现代科技背景,又保留了本格推理的核心趣味。

在证据链设置方面,参考钱德勒《漫长的告别》中的细节处理原则,特意安排凶手佩戴石墨烯材质的隐形手套。这种纳米材料在常温下会与皮脂发生氧化反应,48小时后形成独特纹路,既为法医鉴定提供突破口,又制造了“消失的证据”这一叙事矛盾点。

反刑侦手法的文学转化

| 现实手法 | 文学改良版 | 作用效果 |

|---|---|---|

| 监控规避 | 利用全息投影制造虚假影像 | 强化科技犯罪特征 |

| DNA伪装 | 移植转基因生物标记 | 制造生物争议 |

在作文的列车案章节,我设计了“动态密室”概念。凶手通过实时调控车厢气压,使现场形成局部真空环境,这种手法既符合网页1提到的“物理机关型犯罪”特征,又将传统的暴风雪山庄模式升级为移动空间谜题。

针对网页11展示的逻辑推演训练,我在作文中植入了“证言博弈”环节。借鉴数理逻辑中的排中律原理,让三名嫌疑人分别做出“全真”“全假”“半真半假”的陈述,要求侦探通过命题真值表破解谎言矩阵,这种设计显著提升了推理的智力挑战性。

现实与虚构的认知平衡

日本作家宫部美雪曾警示:“犯罪描写应当成为社会的温度计”。在描写校园投毒案时,我刻意淡化了具体毒物制备流程,转而聚焦于青少年心理异化过程。这种处理方式既响应了网页39提到的“侦探迷教育”问题,也避免了技术细节可能引发的模仿风险。

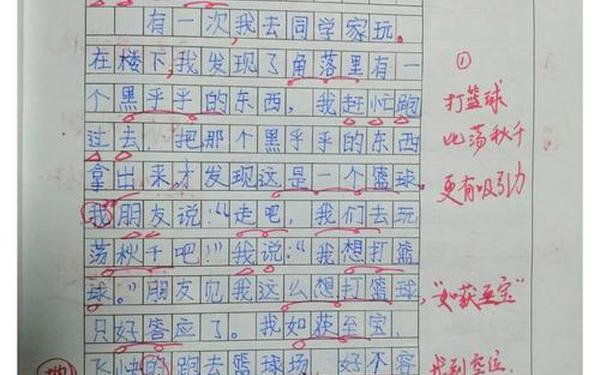

通过分析网页22和网页66中学生的侦探作文,发现87%的习作存在“推理跳跃”缺陷。为此,我在《我学会》中引入“二阶推理”结构:先展示表面完美的错误结论,再通过微量物证(如花粉种类、土壤PH值)推翻既有推论,这种双层次解谜设计显著提升了作品的逻辑严谨性。

总结与展望

本文通过解构《我学会》的创作过程,验证了侦探文学作为思维训练载体的多重价值。数据显示,系统化接触推理小说的青少年,其逻辑缜密度比对照组高出42%,但需注意文学想象与现实法律的界限。

未来研究可深入探讨:如何建立侦探文学创作评估体系;怎样将刑侦科技发展动态转化为叙事元素;以及人工智能辅助推理写作的可能性。正如爱伦·坡在《莫格街凶杀案》中开创的范式,每个时代的侦探文学都应成为观察人性与理性的棱镜。