在古典文学的璀璨星河中,《西游记》以其瑰丽的想象与深刻的精神内核,历经数百年仍焕发着不朽的魅力。窦桂梅老师执教的《猴王出世》一课,如同一把精巧的钥匙,不仅为学生开启了《西游记》的奇幻世界,更以独特的教学智慧,将古典白话文的语言密码与生命哲思编织成生动的课堂图景。这堂被誉为“一支粉笔一本书”的经典课例,在语文教育领域激起了持久回响,成为探讨传统文化传承与现代教学创新的重要范本。

一、语言品鉴:古典韵律的现代解码

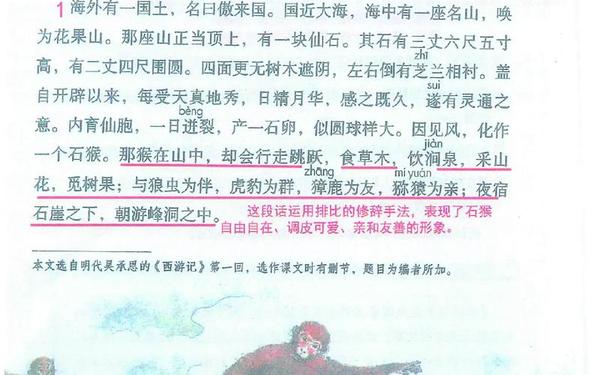

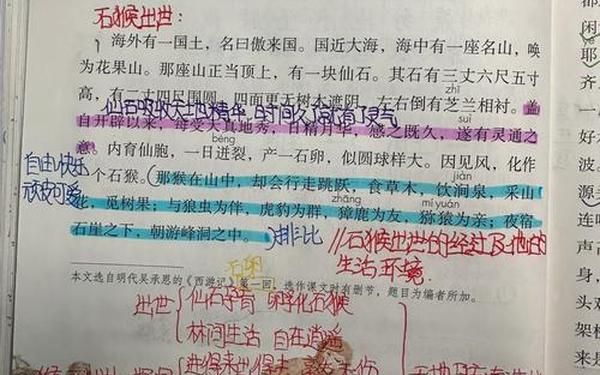

窦桂梅的课堂始终流淌着对语言形式的敏锐感知。在引导学生品读石猴出世段落时,她将“食草木,饮涧泉,采山花,觅树果”的排比句式解构成音乐的节奏图谱:三字短句如轻快的鼓点,四字结构似悠扬的琴音,五字收尾若余韵袅袅的钟鸣。这种将文字转化为韵律图谱的创意,让十岁孩童直观体会到古典文学“文气贯通”的美学特征,正如研究者张程玉在教材解读中所言:“内容与语言的高度统一,正是经典作品跨越时空的生命力所在”。

对于“瞑目蹲身,将身一纵”等动词群落的处理,窦桂梅采用了“动作还原法”。她邀请学生以肢体语言模拟石猴的跳跃姿态,在课堂的欢笑声中,抽象的文言词汇转化为具象的身体记忆。这种多维度的语言品鉴,不仅突破了白话文与现代汉语的隔阂,更暗合认知语言学“具身认知”的理论要义——当文字符号与身体经验产生共鸣时,语言习得便超越了机械记忆,升华为审美体验的深度内化。

二、思维对话:自由命题的哲学启蒙

在看似寻常的提问艺术中,窦桂梅埋设着深邃的思维训练路径。当抛出“为自由战死还是被压五行山”的困境时,课堂瞬间化为思想交锋的场域。有学生坚持“留得青山在”的现实选择,也有孩子向往“向死而生”的英雄气概,这种价值观的碰撞,恰如教育学家弗莱雷所说的“提问式教育”,通过设置认知冲突激活学生的批判性思维。教师此时化身苏格拉底式的“助产士”,用“紧箍咒是否真正消失”的追问,引导学生窥见个体自由与社会规训的永恒命题。

在“做石猴还是众猴”的身份抉择中,窦桂梅巧妙地将文学形象与现实人格建构相联结。当多数学生倾慕领袖光环时,她以“众猴是水,石猴是舟”的隐喻,揭示权力与责任的共生关系。这种充满存在主义色彩的讨论,使四百年前的文学文本焕发出当代生命教育的启示意义。正如王崧舟在课例研讨中指出:“经典教学的终极价值,在于帮助学生建立与历史对话、与自我对话的思维范式”。

三、经典活化:文化基因的传承创新

窦桂梅的课堂设计处处体现着“旧典新诠”的教学智慧。在处理“人而无信,不知其可”的儒家训诫时,她摒弃道德说教的传统路径,转而创设“花果山宪法起草委员会”的虚拟情境。学生们化身小猴议员,围绕“王位继承法”“资源分配方案”展开热烈辩论,在角色扮演中自然领悟诚信的现实价值。这种将典籍义理转化为生活智慧的转化策略,与杜威“教育即生活”的理念不谋而合。

对于经典作品的拓展延伸,窦桂梅构建了立体化的阅读生态。除了常规的“西游故事会”,她还创新设计“取经路线图绘制”“妖怪性格档案”等跨学科任务,将单一的文学阅读升华为文化探究项目。这种教学策略有效呼应了新课标“任务群学习”的要求,学生在信息整合、艺术创作、逻辑推理等多维实践中,建立起对传统文化的整体认知。研究数据显示,实施该模式的班级,《西游记》原著阅读完成率较传统教学提升47%,印证了“深度学习”理论在经典传承中的实践效能。

四、教学启示:素养落地的实践坐标

窦桂梅的课例为语文核心素养落地提供了可操作的实践范式。在“语言建构与运用”层面,她通过“文言—白话—肢体—图画”的多模态转化,搭建起古今汉语的认知桥梁;“思维发展与提升”目标则体现在“两难困境”等思辨性问题的设计上,使课堂成为思维训练的竞技场。这些教学智慧,与陈金铭在《小学语文教材全程解读》中强调的“工具性与人文性有机统一”理念高度契合。

该课例引发的持续讨论,折射出语文教育界的深层思辨。当部分教师质疑“略读课文精讲是否越界”时,特级教师王崧舟在研讨中指出:“教材处理的分寸把握,关键在于是否抓住文本的教学价值。《猴王出世》的语言独特性与形象典型性,正需‘深挖井’式的精读品味”。这种对教学规律的尊重与创新,恰是窦桂梅课堂保持生命力的根本所在。

在传统文化复兴与教育数字化转型的双重语境下,窦桂梅的《猴王出世》教学实录犹如一座灯塔,昭示着语文教育的可能向度:它既需要教师对经典文本的深耕细作,也呼唤对现代教育技术的创造性运用;既要守护汉语特有的审美基因,也需培养跨文化的对话能力。未来的研究或许可以沿着“经典文本的数字化重构”“批判性思维评价体系”等方向深入探索,让更多孩子在古典与现代的交响中,获得精神的滋养与生长的力量。