冬日的阳光透过教室的玻璃窗斜斜洒落,将课桌染成一片金黄。我望着窗外操场上嬉笑追逐的同学,思绪却飘向记忆深处——那个寒风刺骨的傍晚,外婆用布满皱纹的手将热腾腾的姜茶塞进我冻僵的掌心。这种穿透时空的温暖,正是文字最动人的力量。写作《暖》的本质,在于用细腻的笔触将抽象的情感具象化,让读者在字里行间触摸到人性最本真的温度。

一、细节构建温度场域

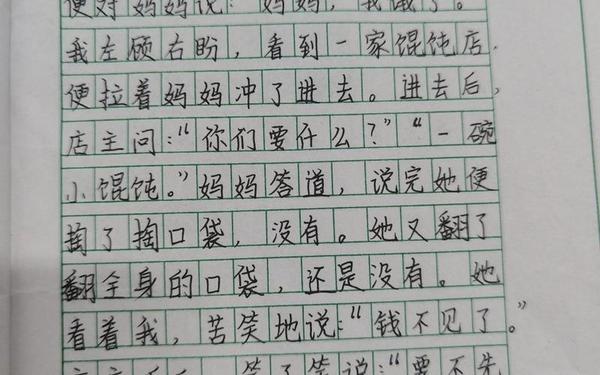

在《暖》的创作中,细节是编织情感网络的核心经纬。正如网页1所述:“冰凉的棉线瞬间给予我温暖”这类具象化描写,能将抽象感受转化为可触可感的实体。例如描写母亲深夜备课的场景,若仅用“母亲很辛苦”概括,远不如“台灯昏黄的光晕里,她食指因长期握笔磨出的茧子轻触教案,钢笔水在稿纸上晕染出深浅不一的蓝”更具感染力。

这种具象化需要调动多感官协同。网页76提到的“金黄的蛋丝在翠绿菠菜叶衬托下闪烁”正是视觉与嗅觉的交织。当描写外婆织毛衣时,可加入“竹针相碰的清脆声响混着樟木箱的陈旧气息,毛线团在膝头跳跃成橘色火焰”等复合感知,使场景立体鲜活。细节的颗粒度决定情感的穿透力,如网页17中拜年场景里“爷爷奶奶几次想说说从前却被岔开”的微妙神态,比直述亲情更令人心颤。

二、多维度的情感层次

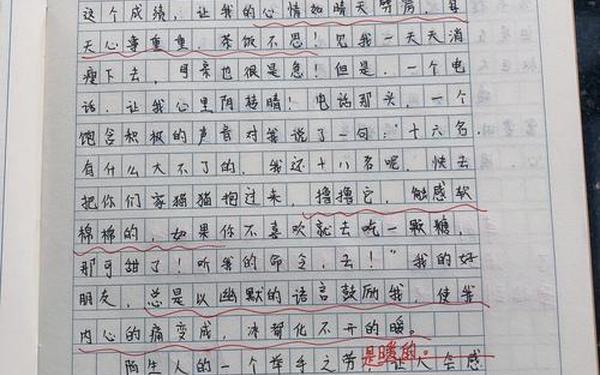

温暖并非单一线性的情感表达。网页25提出可从亲情、友情、社会关怀等多维度展开,但更高明的处理在于呈现情感的矛盾与升华。如网页17的范文,表面写团圆之暖,实则暗藏代际隔阂的冷,最终在“爷爷默默收起老照片”的细节中完成情感反转。这种冷暖交织的叙事,比单纯歌颂更显真实厚重。

在结构安排上,可采用“温暖表象—冲突出现—深层温暖”的三段式。例如先铺陈同学借笔记的日常关怀,再插入因误解产生的疏离,最终通过雨天共撑一把伞时“她将伞柄悄悄倾斜15度”的动作描写,展现经过淬炼的情谊。这种写法暗合网页30强调的“围绕中心组织矛盾冲突”,使温暖更具层次感。

三、结构美学的温度传递

| 结构要素 | 温暖叙事功能 | 典型手法 |

|---|---|---|

| 场景蒙太奇 | 时空交错的温暖记忆 | 晨雾中的校门/暮色里的厨房 |

| 意象复现 | 情感载体的符号化 | 反复出现的青瓷杯/褪色围巾 |

| 留白艺术 | 引发共鸣的想象空间 | 未送出的感谢信/欲言又止的对话 |

这种结构设计呼应网页57提出的SCQA叙事模型,例如以“外婆总说旧毛衣暖和”创设情境(S),通过“发现毛衣袖口磨破”制造冲突(C),在“看见她深夜补织”的顿悟(Q)中,最终完成“温暖来自密实针脚里的时光”的主题升华(A)。

四、语言肌理的情感渗透

温暖叙事需要特殊的语言质地。网页76强调避免成语滥用,如将“雪中送炭”转化为“他摘下自己的绒帽扣在我头顶,雪花落在他的发梢凝成晶亮的水珠”。同时要注重动词的绵密质感,如网页1提到的“手腕轻抖/脚跺”等连续动作,在描写送伞场景时可写作“她指尖掠过伞骨时的细微颤抖,鞋跟敲击积水路面溅起的光斑”。

修辞手法的温度控制尤为关键。比喻宜选用“温暖如初春解冻的溪流”而非“烈火般炽热”;拟人化处理“老藤椅吱呀的叹息裹着阳光味道”;排比句式“是晨读时共用的词典,是体育课后递来的水瓶,是月考失利时草稿纸上的笑脸”。这些技巧使文字既有画面韵律,又保持情感克制。

在完成这篇关于《暖》的创作论析后,我们发现温暖叙事本质上是对人性微光的显微观察。建议未来研究可深入探讨:不同文化语境下温暖表达的差异性(如北欧文学中的“hygge”理念)、数字时代温情书写的范式转型等。正如网页88指出,学术研究需要“质疑与思考的能力”,写作教学亦当如此——唯有打破温暖书写的固化模板,才能让真挚情感真正流淌于文字之间。

最终我们领悟到,最高级的温暖叙事从不大声言说温度,却能让每个读者在合上作文本的瞬间,听见自己心跳的声音。