冰心笔下的母爱:跨越时空的生命庇护

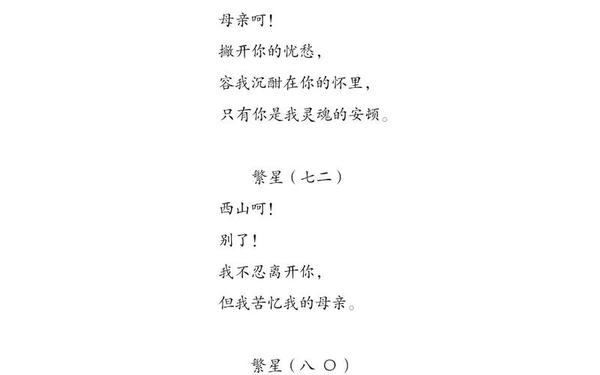

在中国现代文学史的长卷中,冰心以“爱的哲学”构建起独特的精神世界,而母爱始终是这片疆域的核心图腾。从《繁星》《春水》的隽永短章,到《荷叶·母亲》的意象交响,再到《纸船》的深情叠影,冰心通过文学语言将母爱升华为具有普世价值的文化符号。这种对母爱的书写不仅是对个人生命经验的诗性提炼,更成为五四新文化运动语境下重构秩序的重要尝试。

情感的双重维度

在《荷叶·母亲》的叙事空间里,冰心构建了两个相互映射的情感维度:物理世界的疾风骤雨与精神世界的惶惑不安。当红莲在暴雨中“左右倚斜”时,母亲化身的荷叶完成了从植物意象到情感符号的蜕变。这种具象化的情感投射,既符合中国古典诗词“托物言志”的传统,又融入了现代心理学的隐喻表达。

学者李正指出,冰心的母爱书写具有“柔美与温情的完美融合”,其特殊性在于将母亲形象同时定位为“庇护者”与“启蒙者”。在《超人》等小说中,母亲不仅是避风港,更是人格重塑的力量源泉。这种双重性突破了传统慈母形象的单一维度,使母爱成为连接个体成长与社会变革的精神纽带。

意象的哲学建构

| 核心意象 | 象征意义 | 文本例证 |

|---|---|---|

| 荷叶 | 无私庇护与牺牲精神 | “雨点不住的打着,只能在那勇敢慈怜的荷叶上面,聚了些流转不力的水珠” |

| 纸船 | 漂泊思念与情感载体 | “万水千山,求他载着她的爱和悲哀归来” |

| 风雨 | 生命困境与时代创伤 | “心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽” |

这种意象系统并非简单的修辞技巧,而是冰心“爱的哲学”的具象化呈现。正如丹娅在研究中强调的,冰心通过“荷叶—红莲”的生态关系,构建了“母性庇护—子代成长”的模型,这种模型既包含博爱思想的痕迹,又延续了儒家“生生之德”的文化基因。

时代的文化镜像

在五四新文化运动解构传统的狂飙中,冰心的母爱书写形成了独特的文化缓冲带。当鲁迅通过《狂人日记》揭露“吃人”的家族制度时,冰心选择以母性光辉重构人际。这种选择并非文化保守主义的表现,而是试图在传统与现代的裂隙中建立新的情感共同体。

《我的学生》中S女士从沙龙贵妇到抗战志愿者的转变,揭示了冰心对母性内涵的拓展性理解。研究者姚玳玫认为,这种形象塑造将母性从家庭场域延伸至社会空间,使母爱升华为“济世救民”的精神力量,与梁启超“新民说”形成隐秘对话。

文学的永恒启示

冰心的母爱书写在当代语境中展现出惊人的预言性。当现代人陷入原子化生存困境时,《纸船》中“含着泪叠的”情感仪式,恰似对抗异化社会的温柔抵抗。心理学家霍妮关于“基本焦虑”的理论,与冰心笔下“心中的风雨”形成跨时空共鸣。

在技术理性主导的今天,重新审视冰心的创作具有特殊意义。她的文学实践提示我们:真正的现代性不应以割裂情感传统为代价,而需要在创新中延续文化的血脉。这或许解释了为何在短视频时代,《荷叶·母亲》仍能引发青少年的共情——因为人类对情感庇护的需求从未改变。

重构爱的坐标系

冰心通过文学语言建立的母爱谱系,既是个人记忆的诗性保存,更是文明进程的情感注脚。在家庭结构剧变的当下,这种书写启示我们:母爱的真正力量不在于完美无缺的奉献,而在于为生命提供可返回的精神原乡。未来的研究可深入探讨其创作与存在主义哲学、生态女性主义的对话可能,让这份跨越世纪的文学遗产持续焕发新的生机。