全诗原文

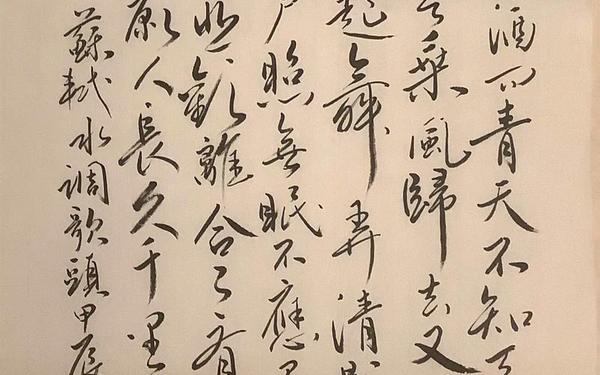

《水调歌头·明月几时有》

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

注释与译文

1. 注释

2. 白话译文

中秋夜畅饮至醉,写下此词怀念弟弟。举杯问天:“明月何时初现?”向往月宫仙境,又恐高处孤寒;人间起舞弄影,更胜仙境清冷。月照无眠人,叹离别之憾,悟悲欢离合如月缺月圆,自古难全。唯愿亲人平安,千里共赏明月。

创作背景

此词作于苏轼因反对王安石变法自请外放密州期间,仕途失意与手足分离的苦闷交织。中秋夜触景生情,借酒抒怀,既有对朝廷的复杂心绪,亦饱含对弟弟的深切思念。词前小序“兼怀子由”点明主旨,但全词意境远超个人情感,升华至对人生哲理的探索。

作品赏析

1. 艺术特色

2. 哲学意蕴

3. 后世评价

此词被誉为“中秋词绝唱”,王国维称其“伫兴之作,境界高逸”。词中时空交错的宏大视角与细腻情感的结合,使其成为宋词豪放与婉约并蓄的典范。

相关拓展

此词不仅是苏轼个人情感的表达,更以深邃的哲思与艺术高度,成为中华文化中象征团圆与豁达的精神符号。