余华的《活着》以福贵跌宕起伏的一生为缩影,展现了中国近现代历史的巨轮下普通人的生存图景。这部作品没有华丽的辞藻,却以质朴的叙述直击人心,揭示了“活着”这一命题的复杂性与深刻性。以下从三个维度展开对作品的解读:

一、生命的本质:活着即是存在本身

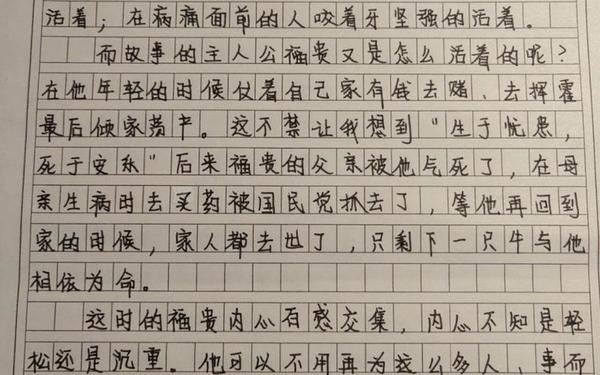

福贵的一生经历了从富家少爷到赤贫农民的剧变,亲人接连离世,命运如潮水般不断冲刷他的生命根基。他始终以近乎麻木的坚韧“活着”——不是为了金钱、地位或理想,而是单纯地为了“活着”本身。正如余华在书中反复强调的:“人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着”。这句话剥去了附加在生命上的世俗意义,直指存在的本质:活着是一种本能,是对生命最原始的敬畏与坚持。福贵在晚年与老牛相伴的孤独中,仍能回忆往昔的温情,正是这种纯粹生命力的体现。

二、苦难的哲学:与命运和解的智慧

福贵的苦难看似极端,实则浓缩了人类普遍的生存困境:疾病、战争、饥荒、生死离别。余华通过福贵的视角,将苦难化为一种“与命运的友情”——既互相仇恨,又无法割舍。小说中多次出现的“千钧一发”意象(如一根头发承受三万斤重压)象征着人在绝境中的韧性。福贵面对苦难的态度并非抗争,而是接受与和解。这种“忍受”并非消极,而是对生命无常的深刻理解,正如书中另一句经典:“被命运碾压过,才懂时间的慈悲”。这种智慧让福贵在失去一切后,仍能在回忆中捕捉到幸福的碎片,如妻子家珍的温柔、儿子有庆的天真,赋予苦难以超越性的意义。

三、时代的隐喻:个体与历史的共生

福贵的一生贯穿了抗日战争、土地改革、大跃进、文化大革命等重大历史事件,他的个人悲剧也是时代的缩影。余华以冷峻的笔触揭示了历史洪流中个体的渺小:地主阶级的覆灭、人民公社的集体困境、医疗资源的匮乏,这些时代烙印将福贵推向更深的深渊。但作者并未止步于控诉,而是通过福贵的“幸存”,展现了个体在历史夹缝中顽强求生的本能。例如,凤霞因高烧致聋哑的细节,既是个体的不幸,也映射了当时农村医疗条件的匮乏。这种个体与时代的共生关系,让《活着》超越了个人叙事,成为民族记忆的载体。

四、经典语句的深意

《活着》中最经典的一句话——“人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着”——凝聚了全书的核心思想。它打破了传统对“活着意义”的功利化解读,将生命价值从外界的评判标准中解放出来。余华在日文版序言中进一步阐释:“对于社会底层的人,生活与幸存是一枚分币的两面”。这句话不仅是对福贵一生的总结,也是对现代人的启示:在物质焦虑与精神迷茫的当下,回归生命本真或许才是对抗虚无的解药。

活着的三重境界

《活着》是一部关于生命韧性的史诗。它让我们看到:活着的第一重境界是生存,第二重是忍受,第三重是超越。福贵用一生诠释了如何在绝望中寻找微光,在无常中坚守本心。正如余华所言:“活着的力量不是来自喊叫或进攻,而是忍受”。这种忍受不是妥协,而是对生命最深沉的热爱与敬意。阅读《活着》,不仅是感受苦难的震撼,更是重新定义活着的意义——在认清生活的残酷后,依然选择深情地活着。