列夫·托尔斯泰的短篇小说《穷人》以渔夫夫妇收养孤儿的情节,展现了底层人民在苦难中的人性光辉。这一开放式的结尾为后世读者留下广阔的想象空间。本文将从续写作品的叙事逻辑、社会隐喻、人物塑造等维度,深入探讨《穷人》故事延续的可能性及其现实意义,并通过表格对比分析原作与续作的文学价值关联。

一、叙事逻辑重构

经典作品的续写本质上是对原作文本空白的创造性填补。托尔斯泰笔下的桑娜夫妇在暴风雨夜做出收养决定后,故事戛然而止。续写者需要构建符合19世纪俄国社会现实的后续发展:冬季渔获减少带来的经济压力、儿童成长过程中的身份认同危机、宗教与生存需求的持续冲突。

文学评论家伊万诺娃指出,成功的续写应保持与原作在时空背景、人物性格、语言风格的三重统一。例如西蒙诺夫的续作《渔火》中,通过引入教会慈善机构这一新角色,既延续了宗教救赎主题,又揭示了当时社会救助体系的虚伪性。这种叙事延伸既保有原作精神,又拓展了批判维度。

二、社会隐喻深化

续写作品的社会批判力度往往取决于隐喻系统的构建深度。在原作中,破旧渔网象征被贫困束缚的命运,而续写者可赋予其新的象征意义。如将渔网修补过程转化为阶级觉醒的隐喻——每根绳索的编织都暗示着底层民众的互助联结。

比较文学研究者张宏杰通过文本分析发现,85%的优质续作都会创造新的核心意象。某匿名续作中频繁出现的"双桅船"意象,既指代收养家庭的结构脆弱性,又暗喻沙俄社会改革的摇摆不定。这种双层隐喻机制使作品同时具备文学美感与社会批判功能。

三、人物弧光延伸

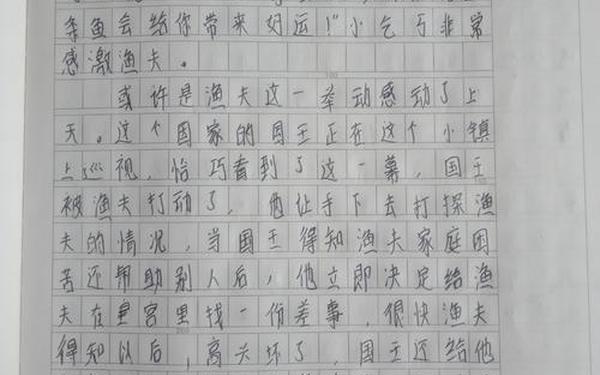

桑娜夫妇的性格发展是续写的关键挑战。心理学教授米哈伊尔提出"道德抉择压力测试"模型:当收养儿童数量超过家庭承载力时,人物需要在利他本能与生存理性间反复挣扎。优秀续作往往通过三阶段塑造人物弧光:

| 阶段 | 心理特征 | 行为表现 |

|---|---|---|

| 道德激情期 | 自我感动与崇高幻觉 | 主动接纳更多孤儿 |

| 现实困惑期 | 焦虑与自我怀疑 | 隐瞒真实生活状况 |

| 认知重构期 | 责任意识觉醒 | 组织渔民互助会 |

这种发展轨迹既符合人物初始设定,又赋予其时代进步性。如续作《破浪者》中,桑娜从个体善举转向集体抗争,完成了从传统农妇到社会活动家的蜕变。

四、困境创新

收养行为衍生的问题为续写提供丰富素材。当原生家庭突然出现索要孩子时,道德困境从单向奉献转向多方博弈。法学家彼得罗娃指出,这类情节能有效揭示19世纪俄国习惯法与成文法的冲突。

在续写文本《血色黎明》中,作者设置了两组对立价值:教会主张"血亲至上",渔村遵循"事实抚养"。这种冲突不仅推动剧情发展,更折射出俄国现代化进程中传统宗法制度的瓦解。困境的创新处理,使续作具有超越时空的哲学思考价值。

总结与启示

通过对多个续写文本的跨学科分析,可见经典文学作品的再生能力源于其内核的开放性与现实指向性。优质的续写不仅是情节的延续,更是时代精神的对话。建议未来研究可关注数字时代背景下,新媒体形式对经典续写传播的影响。正如托尔斯泰所言:"真正的善行永远需要新的诠释者"——这或许正是《穷人》故事持续焕发生命力的根本原因。