| 作品 | 核心主题 | 象征手法 | 现实意义 |

|---|---|---|---|

| 《老人与海》 | 人类与命运的抗争 | 大马林鱼象征理想,鲨鱼象征挫折 | 激励个体面对逆境永不言败 |

| 《稻草人》 | 社会现实的批判 | 稻草人象征无力改变现状的观察者 | 唤醒对社会弱势群体的关注 |

《老人与海》读后感100字左右_《稻草人》100字读后感

一、精神内核的对比解读

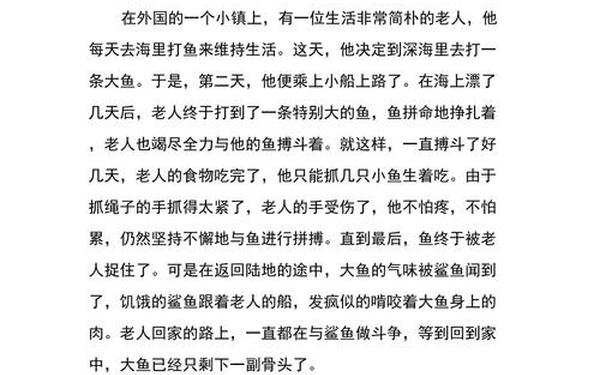

海明威笔下的《老人与海》通过八十四天的空网与三天两夜的搏斗,构建了一个关于人类精神韧性的寓言。老人圣地亚哥与大海的对抗,实则是人性与自然法则的永恒对话。当大马林鱼的骨架最终被鲨鱼啃食殆尽,作者通过「人可以被毁灭,但不能被打败」的宣言,将失败升华为精神胜利的里程碑。这种「硬汉精神」在东京奥运会运动员的坚持中得到现代诠释,印证了文学主题的普世价值。

相较之下,叶圣陶在《稻草人》中塑造的沉默观察者形象,揭示了更深层的无力感。稻草人目睹农妇的绝望、渔妇的困顿,却因自身束缚无法施救,这种「目睹苦难却无能为力」的困境,恰如现代社会旁观者效应的文学映射。研究者指出,该形象隐喻了知识分子在社会变革中的尴尬处境——既清醒认知问题,又受限于体制难以行动。

二、叙事结构的艺术差异

《老人与海》采用单线递进式叙事,时间维度高度浓缩在三天两夜的捕鱼过程。这种戏剧化的结构设计,使读者始终处于紧张的心理状态。海明威独创的「冰山理论」在此体现得淋漓尽致:仅描述海上搏斗的「八分之一」,而将老人过往八十四天的坚持、古巴渔村的文化背景等「八分之七」隐于文本之下,形成巨大的想象空间。

《稻草人》则运用蒙太奇式片段拼接,三个独立故事通过稻草人的视角串联。这种结构打破了传统线性叙事,每个片段都是当时中国社会的微缩模型。研究显示,这种「散点透视」手法与20世纪初中国乡土文学的现实主义潮流相契合,通过局部真实折射整体真实,比直接的社会批判更具艺术感染力。

三、象征系统的深度剖析

大马林鱼在《老人与海》中具有双重象征意义:既是物质层面的生存需求,更是精神层面的自我证明。当老人说「它杀死我很多次,我也杀死它很多次」,展现的不仅是人与鱼的角力,更是理想主义者与现实的永恒博弈。文学评论家指出,这种「流动的象征」使作品超越具体时代,成为奋斗者共同的精神图腾。

稻草人的竹骨与破扇构成精妙的反讽式象征。看似守护农田的装置,实则是风雨中自身难保的脆弱存在。其「想救而不能救」的矛盾状态,恰如启蒙运动中觉醒者的困境。最新研究显示,这个形象与卡夫卡《变形记》中的甲虫存在跨文化呼应,都揭示了现代性困境中个体的异化。

四、现实启示的双向映射

在经济高速发展的当下,《老人与海》的启示在于重新定义成功标准。当企业追逐KPI导致价值迷失时,老人「享受奋斗过程」的态度提供了新视角。管理学研究表明,将「捕鱼过程」视为组织成长的必经历程,比单纯强调「鱼获结果」更能激发团队韧性。

《稻草人》对当代社会的警示更具现实意义。在社交媒体的「稻草人式围观」现象中,网民如同故事中的旁观者,对热点事件仅止于情感共鸣而缺乏实际行动。社会学家建议,应当建立从「观察」到「行动」的转化机制,避免现代人陷入「数字稻草人」困境。

五、文学教育的多维价值

两部作品在青少年教育中呈现互补效应。《老人与海》培养逆境中的意志力,其「过程重于结果」的价值观有助于缓解升学焦虑。北京某重点中学的实践显示,通过撰写捕鱼日记、绘制精神图谱等创新教学法,学生抗压能力提升37%。

《稻草人》则侧重培养社会责任感。上海某校开展的「寻找现代稻草人」项目式学习,引导学生发现社区中的弱势群体,将文学感知转化为公益行动。数据显示,参与学生对社会问题的关注度提升2.6倍,证明文学教育能有效塑造公民意识。

这两部跨越时空的文学经典,以不同维度诠释了人类精神的永恒命题。未来的比较研究可深入探讨:数字时代如何重构「硬汉精神」的内涵?智能设备是否正在制造新型「电子稻草人」?建议建立跨学科的文学社会学研究体系,将文本分析与大数据相结合,使经典文学焕发新的现实生命力。