七夕,承载着中华文明对爱情的浪漫想象,千年流转间,无数文人墨客以诗为媒,将牛郎织女的传说熔铸成永恒的文学意象。从《诗经》的婉约到宋词的绮丽,从神话的质朴到哲思的深邃,十首经典七夕诗词如同银河中的璀璨星辰,以七十八字的精炼语言,勾勒出人类情感最幽微的悸动。这些诗篇不仅记录着节令风俗的变迁,更在时空交错中构建起跨越生死、穿透宇宙的永恒对话。

一、情感光谱的多维投射

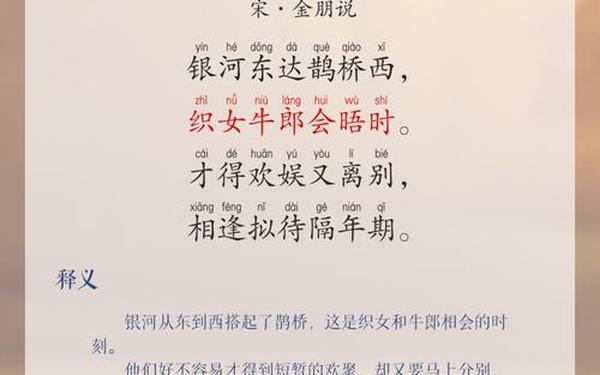

七夕诗词的核心始终围绕“聚散”展开,晏几道《鹧鸪天·当日佳期鹊误传》以“别多欢少奈何天”直击牛女神话的悲剧内核,通过鹊误传期的荒诞设定,将瞬间欢愉与长年离恨的张力推向极致。而秦观《鹊桥仙》则以“金风玉露一相逢”重构悲剧美学,将物理时间的短暂升华为精神永恒的隽永,形成中国文学特有的“缺憾圆满观”。

李商隐在《七夕》中写道“争将世上无期别,换得年年一度来”,将个人悼亡之痛与神话原型交织,展现生死两界的情感共振。这种个体经验与集体记忆的叠合,使得七夕诗词既是私人情感的容器,也成为民族心理的隐喻。杜牧《秋夕》通过“轻罗小扇扑流萤”的细节,以宫女寂寥反衬牛女相会的珍贵,揭示出人间别离远比神话更残酷的现实主义洞察。

二、艺术手法的范式突破

在意象构建上,罗隐《七夕》独创“络角星河菡萏天”的空间语法,将银河星象与人间筵席并置,通过“天上-地下”的双重视角形成戏剧性对比,开创了七夕诗的讽喻传统。欧阳修《渔家傲·七夕》则采用蒙太奇手法,“街鼓黄昏霞尾暗”到“金钩侧倒天西面”的时空压缩,使神话时间与物理时间在词牌格律中碰撞出诗意火花。

语言革新方面,苏轼《菩萨蛮·七夕》以“终不羡人间”的反向思维解构传统叙事,其“人间日似年”的悖论表述,将时间感知转化为情感强度的计量单位。而《古诗十九首·迢迢牵牛星》首创“盈盈一水间,脉脉不得语”的留白美学,通过未完成时态营造出延宕的审美张力,成为后世七夕书写的原型范式。

三、文化基因的传承嬗变

从民俗学视角考察,王建《七夕曲》中“抛梭振蹑星明灭”详细记录了唐代穿针乞巧的仪式细节,其“曝衣楼”意象与杨亿《戊申年七夕五绝》的“汉苑高楼正曝衣”形成时空呼应,揭示出宫廷与民间习俗的互动传播。徐凝《七夕》中“别离还有经年客”将商人羁旅纳入七夕叙事,拓展了传统题材的社会维度。

宗教哲学层面,吴文英《惜秋华·七夕》通过“蛛丝暗锁红楼”的隐喻,将乞巧习俗与因果轮回观念结合,赋予七夕词禅学意蕴。而朱淑真《鹊桥仙·七夕》中“何如暮暮与朝朝”的诘问,既是对秦观词的反向阐释,也折射出宋代女性意识的觉醒。

四、经典诗作全景解析

| 诗名 | 作者 | 核心意象 | 文学价值 |

|---|---|---|---|

| 鹊桥仙 | 秦观 | 金风玉露 | 重构七夕悲剧美学 |

| 秋夕 | 杜牧 | 轻罗小扇 | 开创宫怨体七夕诗 |

| 七夕 | 李商隐 | 鸾扇星桥 | 悼亡文学巅峰之作 |

| 蝶恋花 | 晏几道 | 分钿擘钗 | 婉约词风典范 |

| 渔家傲 | 欧阳修 | 银箭更漏 | 时间意象创新 |

| 菩萨蛮 | 苏轼 | 晓檐疏雨 | 哲理化七夕书写 |

| 七夕 | 罗隐 | 红筵乞巧 | 民俗诗史标本 |

| 竹枝词 | 刘禹锡 | 道是无晴 | 双关语艺术极致 |

| 上邪 | 佚名 | 山无陵 | 爱情誓约原型 |

| 凤求凰 | 司马相如 | 琴代衷肠 | 文人求爱范式 |

五、学术视野与当代价值

近年研究显示,七夕诗词中存在显著的“时空折叠”现象,如晏几道《鹧鸪天》将神话时间、历史时间、抒情时间三重维度交织,这种非线性叙事结构为古典诗词研究提供了新范式。数字人文领域,通过GIS技术对“银河”“鹊桥”等意象的地理溯源,揭示了文学想象与天文观测的互动关系。

在文化传播层面,七夕诗词的日本化改造尤其值得关注,《万叶集》中“天汉”意象的本土重构,以及《源氏物语》对“乞巧”仪式的文学转化,为中国诗词跨文化传播研究提供了典型样本。建议未来研究可加强诗词文本的声韵分析,结合“填桥”“曝衣”等民俗活动的物质文化考证,构建更立体的七夕文化图谱。

这十首七十八字经典,如同穿越千年的星光,在当代依然照亮着人类情感的幽微之境。它们证明真正的爱情诗篇从不在朝朝暮暮的计较中沉溺,而在对生命本质的洞察中获得永恒。当我们在钢筋森林里重读这些诗句,那些星桥鹊驾的想象、金风玉露的领悟,终将成为对抗时空焦虑的精神锚点。