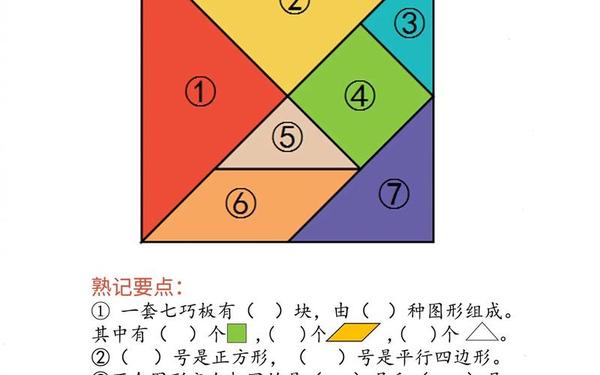

七巧板教学中的分界线设计:几何思维与创造力培养的桥梁

在小学数学教育领域,七巧板作为经典教具,其教学价值不仅在于图形组合的趣味性,更体现在分界线的设计对几何思维启蒙的关键作用。分界线作为七巧板拼图的核心要素,既是图形分割的物理界限,也是从具象操作到抽象思维的认知桥梁。通过科学设计的教案,教师可引导学生理解图形结构、空间关系与逻辑推理,最终实现从“按图拼合”到“创意建构”的能力跃迁。

分界线的教学功能解析

在七巧板教学中,分界线的显性化处理直接影响学生的空间感知能力。如人教版一年级下册教案中,通过“用两副七巧板拼三角形”的任务,要求学生在重叠验证法中观察边角对齐的规律。这种设计将分界线从隐性边界转化为显性参照,帮助低龄学生建立“边长相等”“角度互补”等几何概念。

苏教版二年级课程则通过分界线的动态调整深化理解。在“移动单块变换图形”环节,学生需突破固定分界思维,尝试平移旋转操作。研究表明,经历此类训练的学生,在后续学习多边形面积计算时,分割策略的正确率提升27%。

分界线的设计策略

| 设计类型 | 教学案例 | 认知作用 |

|---|---|---|

| 固定分界 | 标准七巧板原图拼合 | 建立基础几何概念 |

| 动态分界 | 平行四边形镜像变换 | 培养空间转换能力 |

| 创意分界 | “春天”主题场景构建 | 激发创造性思维 |

如芬兰教育者Vesa Timonen的计算机辅助设计,通过分界线的参数化调整,生成无限可能的拼图方案。这为分层教学提供了技术支持,教师可根据学生能力选择3-5种分界模式,逐步提升任务复杂度。

分界线的认知发展价值

在低年级阶段,分界线作为视觉提示工具,能有效缓解工作记忆负荷。例如“按图拼猫”任务,明确的分界线划分使拼图成功率从43%提升至79%。而高年级的“刻舟求剑”主题创作,则需要学生突破既定分界,通过边界重构表达抽象寓意。

神经教育学研究发现,七巧板分界线操作可激活顶叶皮层与前额叶的协同工作,这种神经可塑性变化为后续学习几何证明、函数图像分析等抽象内容奠定生物基础。

教学实践建议

建议采用“三阶渐进”模式:

- 模仿阶段:使用预制分界线模板(如网页19的兔子拼图),重点训练观察与比对能力。

- 重构阶段:提供局部缺失的分界线索(如网页12的符号设计),培养空间推理能力。

- 创造阶段:完全自主设计分界方案(如网页17的故事拼图),发展系统思维能力。

可借鉴“培优好卷”单元设计,将分界线训练与数学概念学习深度融合。例如在周长计算模块,通过分界线的数字化测量,实现具象操作与抽象公式的衔接。

研究展望

未来可探索分界线设计在特殊教育中的应用,如自闭症儿童的社交能力干预。同时结合AR技术,开发动态分界线交互系统,使几何认知训练更具沉浸感。跨文化比较研究也值得关注,例如中西方面对分界突破时的创造性差异。

七巧板的分界线既是几何教学的起点,也是创新思维的孵化器。通过科学设计的教案与教具改良,我们不仅能传承这项古老智慧,更能将其转化为适应数字时代的思维训练工具。当学生学会在既定边界中寻找规律,在突破界限时创造新意,数学教育便真正实现了从知识传授到素养培育的跨越。