从义务教育阶段的七年级到高中阶段,人教版语文教材始终贯穿“以文化人”的核心教育理念。初中教材注重基础语言能力的建构与经典文本的感性认知,而高中教材则强调思辨能力培养与文化底蕴的深度积淀。这种衔接不仅体现在文本选编的系统性上,更通过单元任务设计、学习策略引导形成螺旋式上升的知识体系,为学生的语文素养发展搭建起完整的成长阶梯。

一、课程体系演变

初中七年级教材采用人文主题与语文要素双线组元的结构,如“四季美景”“亲情”等主题单元,每个单元包含4-6篇教读课文与自读课文。这种设计延续了小学阶段的感性认知路径,通过《春》《济南的冬天》等经典散文培养语言感知力。而高中教材则转向任务群导向,如“实用性阅读与交流”“文学阅读与写作”等18个任务群,将《反对党八股》《六国论》等复杂议论文纳入学习范畴,形成从形象思维到抽象思维的跨越。

教材编排的进阶性体现在能力培养的梯度设计。七年级通过“整本书阅读《朝花夕拾》”培养初步略读能力,九年级设置“文化论著研读”任务群,高中阶段更将《乡土中国》整本书阅读与学术论文写作结合。这种阶梯式设计使学生的阅读能力从信息提取逐步发展为批判性思考,符合皮亚杰认知发展理论中的形式运算阶段特征。

二、核心素养培育

| 学段 | 语言建构 | 思维发展 | 文化传承 |

|---|---|---|---|

| 七年级 | 修辞手法辨析 文从字顺写作 | 观察记录能力 简单逻辑梳理 | 古诗文占比30% 传统节日探究 |

| 高中 | 学术语言运用 论述文写作 | 辩证分析能力 批判性思维 | 诸子思想研读 文化现象评析 |

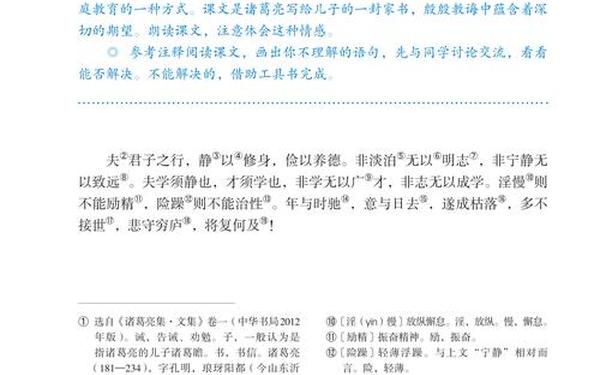

初中教材通过《论语十二章》《诫子书》等选文渗透传统文化,高中则深化为《齐桓晋文之事》《谏逐客书》等政论文的思辨训练。这种转变呼应了维果茨基“最近发展区”理论,七年级“学会记事”写作专题强调事件完整性,而高中“负责任地表达”要求学生在论述中体现价值判断。

三、教学实践衔接

教材修订中特别强调初高中衔接的平滑过渡。七年级保留“文白混编”降低学习坡度,将《散步》《秋天的怀念》等叙事散文作为写作模板,这些文本在高中阶段发展为《荷塘月色》的意境分析。教学策略上,初中侧重“1+X”群文阅读模式,高中升级为“专题研读—比较阅读—学术写作”三位一体模式,如将七年级《狼》与高中《促织》进行叙事视角对比研读。

教师用书的指导差异体现阶段性特征。七年级教学参考书侧重课堂活动设计,提供《皇帝的新装》角色扮演方案;高中教参则强调学术资源整合,建议将《红楼梦》整本书阅读与红学研究论文结合。这种差异要求教师在教学实践中实现从“扶着走”到“放手探”的角色转变。

四、评价体系影响

教材改革倒逼评价体系革新。七年级保留传统基础知识考查,但增加“专题学习活动”表现性评价;高中则将《五代史伶官传序》课文学习与历史小论文写作结合,形成过程性评价档案。北京师范大学测评研究中心数据显示,使用新教材后学生论证类作文得分率提升23%,但古典文献解读能力仍有待加强。

未来教材发展应关注数字化资源的深度整合。当前七年级配套的“语文读本”电子版使用率不足40%,而高中《跨媒介阅读》任务群缺乏系统资源支持。建议开发AR古典诗词鉴赏程序、搭建初高中衔接慕课平台,使教材从纸质载体升级为立体化学习生态系统。

纵观人教版语文教材的演进脉络,其本质是对“语文核心素养”的时代回应。从七年级的“热爱生活学会观察”到高中的“文化传承与理解”,教材构建起语言能力与人文精神并重的成长坐标系。建议教育研究者持续跟踪教材使用效果,特别关注城乡学生素养发展差异,为语文教育的优质均衡发展提供数据支撑。