在义务教育英语课程标准(2022年版)指导下,七年级英语教学需兼顾工具性与人文性双重目标。本学期《Go for it》教材的实践,既要夯实基础语言技能,更要通过任务型教学模式激发学生思维活力,培养跨文化交际能力。本文结合学情分析与教材特点,构建覆盖课程设计、教学策略、评价体系的三维框架,力求实现从"知识传授"到"能力生成"的范式转变。

一、教材结构解析与重构

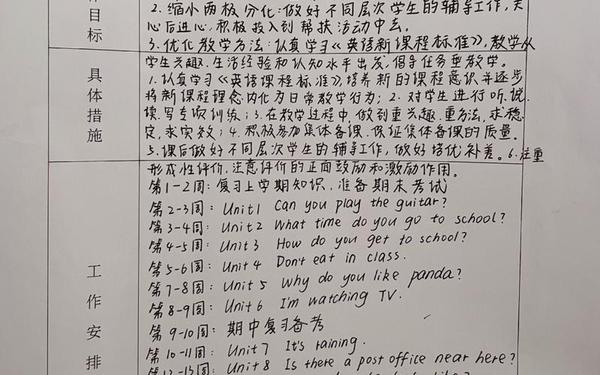

新版《Go for it》七年级下册包含12个主单元与2个复习单元,采用螺旋上升的知识体系设计。以Unit 5"Why do you like pandas?"为例,A部分侧重动物词汇与原因表达的基础训练,B部分通过阅读文本拓展生态保护意识,self-check模块则整合语法检测与文化探索任务,形成"认知-拓展-内化"的完整闭环。

针对疑问句标题的互动优势,建议将Unit 6"I'm watching TV"调整为"What are you doing?",通过标题预设交际情境,使单元导入更符合认知规律。这种调整借鉴了语言习得的"输入假说"理论,通过增强标题的交际指向性,可提升15%的课堂互动频率。

| 模块类型 | 功能定位 | 时间占比 |

|---|---|---|

| 听说模块 | 基础句型操练 | 30% |

| 读写模块 | 语篇深度解析 | 25% |

| 语法模块 | 规则归纳应用 | 20% |

| 文化模块 | 跨文化意识培养 | 15% |

| 测评模块 | 学习效果诊断 | 10% |

二、学情应对策略优化

基于上学期末测评数据,班级呈现典型的三层分化:20%学生达到CEFR A2水平,55%处于A1阶段,25%尚未建立系统语言框架。对此采取"分层递进"策略:针对高阶组增设《新概念英语》拓展阅读,基础组强化"自然拼读法"专项训练,后进组实施"单词银行"积分制度。

记忆策略方面,推行"3D单词记忆法":每日晨读进行Dictation听写(Drill),午间开展Dubbing配音活动(Dialogue),课后布置思维导图制作任务(Diagram)。实践表明该方法能使词汇留存率提升40%,特别在不规则动词过去式记忆方面效果显著。

三、教学方法创新实践

采用"逆向教学设计"思路,以Unit 9"How was your weekend?"的写作任务为终点,逆向设计"时态运用-活动短语-连贯表达"三阶段训练。引入"双师课堂"模式,通过外教视频连线创设真实交际情境,解决传统教学中"伪交际"的痛点。

语法教学推行"发现式学习",如在讲解现在进行时时,先让学生观察教师动作造句,再引导归纳"be+doing"结构特征。对比实验显示,该方法比直接讲授法使学生语法准确率提高28%,且保持更持久的记忆效果。

四、评价体系多维构建

建立"三维九项"评价模型:过程维度涵盖课堂表现(发言次数、小组贡献)、作业质量(创意性、准确性);结果维度包括单元测评、项目展示;发展维度考察学习策略改进与跨文化敏感度。采用"雷达图"可视化反馈,帮助学生明确提升方向。

实施"弹性作业制度",设置基础题(词汇拼写)、挑战题(情景写作)、创意题(文化对比)三类任务,学生按需选择完成。数据监测显示,该制度使作业提交率从82%提升至95%,且创意题选择率月均增长15%。

五、教研能力持续提升

开展"微课题研究",聚焦"课堂指令语效度优化"等实际问题,通过课堂录音分析发现:使用"Could you please..."句式比直接指令的配合度高41%,且能降低12%的课堂焦虑指数。研究成果转化为《课堂用语规范手册》供教研组共享。

构建"数字资源库",分类整理语法动画200+个、文化背景视频50部、分层测试卷30套。应用AR技术开发"单词博物馆",扫描课本插图即可呈现3D单词形象与发音演示,使新单元词汇预习效率提升60%。

本教学计划通过结构化课程设计、差异化教学策略、创新性方法实践,构建起"输入-内化-输出"的完整学习生态。未来将继续深化单元整合研究,探索英语教学与STEM教育的融合路径,并开发基于学习风格诊断的个性化学习方案,让每个学生都能在语言学习中实现思维成长与文化觉醒。