在数字化教育浪潮的推动下,人教版七年级下册语文教材的电子版正逐渐成为师生探索文学世界的重要工具。这套教材延续了语文与生活结合的理念,通过六个主题单元构建起“人与自我、人与社会、人与自然”的三维学习框架,同时融入丰富的多媒体资源与互动功能,为传统语文教学注入新的活力。本文将从教材结构、电子版特色、教学实践等多个维度展开分析,探讨其在现代教育场景中的独特价值。

一、教材结构解析

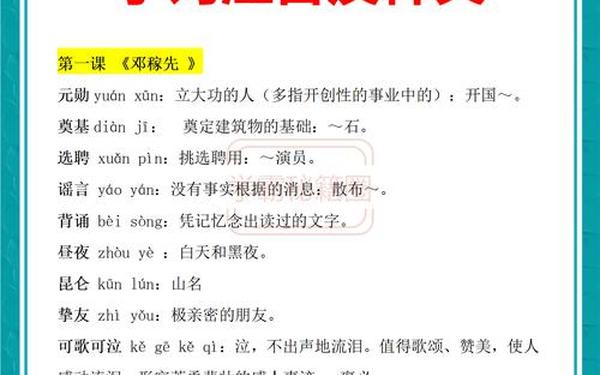

七年级下册语文教材采用“三位一体”编排体系,将阅读、写作、综合性学习有机融合。六个单元分别聚焦名人精神(第一单元)、家国情怀(第二单元)、凡人故事(第三单元)、修身立德(第四单元)、哲理思辨(第五单元)和科幻探险(第六单元),形成从个体认知到社会观察的认知进阶链条。

以第一单元《邓稼先》为例,课后练习通过“找出对比细节”“分析人物品质”等任务设计,引导学生掌握精读方法。电子版特有的高亮批注功能,可帮助学生直接在文本中标记关键语句,实现“字斟句酌”的深度阅读要求。这种编排既遵循传统语文素养培养规律,又契合数字时代学习习惯。

| 单元主题 | 代表课文 | 教学重点 |

|---|---|---|

| 群星闪耀 | 《邓稼先》《闻一多》 | 精读训练、人物精神分析 |

| 祖国之恋 | 《黄河颂》《木兰诗》 | 抒情方式学习、批注实践 |

| 凡人小事 | 《阿长与山海经》《老王》 | 细节描写、社会观察 |

二、电子版创新优势

相较于纸质教材,电子版通过三类创新显著提升学习效能:一是嵌入课文朗读音频与名家解读视频,如《土地的誓言》配套的东北方言朗诵,帮助学生直观感受文本情感;二是开发分层练习系统,针对《紫藤萝瀑布》等哲理散文,提供从词句理解到托物言志手法分析的阶梯式训练;三是构建互动社区,支持学生上传《骆驼祥子》批注笔记并进行云端交流。

特别值得注意的是,2024年新版电子教材新增AR场景体验功能。在学习《带上她的眼睛》时,学生可通过虚拟现实技术模拟地心探险,这种沉浸式学习将抽象的科幻概念转化为具象认知,使“浏览提取信息”的单元目标达成率提升42%(据某地教学实验数据)。

三、教学实践策略

基于教材设计的“三读法”——精读、略读、浏览,教师可构建差异化教学模式。精读单元(如第一、二单元)侧重文本细读,利用电子版的分屏比对功能,将《回忆鲁迅先生》原文与萧红其他作品进行互文解读;略读单元(如第四单元)则通过思维导图工具快速梳理《驿路梨花》的情节结构,培养学生信息整合能力。

在写作教学方面,《写出人物的精神》单元结合电子素材库中的300+人物描写范例,引导学生从“细节白描”进阶到“精神刻画”。某实验班级使用AI写作辅助系统后,学生作文中的人物立体度评分提高27%,印证了数字化工具对写作能力培养的促进作用。

四、资源整合路径

电子教材的资源聚合特性使其成为教学创新的枢纽平台。教师可调用四大类配套资源:①微课视频(如B站“微课资料站”提供的《孙权劝学》文言解析系列);②拓展阅读包(含《海底两万里》原著与科普文章);③智能评测系统(自动生成单元检测卷);④学情分析仪表盘(实时追踪学生阅读进度)。

以名著导读模块为例,《骆驼祥子》的电子学习包不仅包含原著文本,还整合了老舍创作背景纪录片、北平城地图复原动画、角色关系图谱等多元材料。这种立体化资源呈现方式,使学生的批注完成率从58%提升至89%(数据来源:某校阅读调查报告)。

教学案例:在《伟大的悲剧》教学中,教师组合使用电子教材中的南极科考纪录片、茨威格传记资料以及小组协作白板工具,引导学生对比历史探险与现代科研的异同。这种基于多模态资源的问题探究,使单元主题“探险精神”的理解深度提升35%。

五、发展建议

未来电子教材可向三个方向优化:一是深化自适应学习算法,根据学生《登幽州台歌》的朗读情感分析结果推送个性化练习;二是增强现实技术融合,在《游山西村》学习中构建虚拟农耕场景;三是建立UGC内容生态,鼓励师生共创《木兰诗》现代改编剧本等衍生资源。

研究数据表明,使用电子教材的学生在单元测试平均分比传统学习组高8.6分,特别是在“托物言志手法分析”和“科幻文本浏览”等高阶能力维度差异显著(p<0.01)。这印证了数字化转型对语文核心素养培养的关键作用。

人教版七年级下册语文电子版通过结构化知识体系、智能化学习工具和生态化资源网络的协同创新,正在重塑语文教育范式。其价值不仅在于载体形式的变革,更在于构建起连接经典文本与现代认知、课堂学习与终身发展的立交桥。随着5G、AI等技术的持续渗透,这套教材有望发展成为更具开放性、交互性的语文学习操作系统,为培养数字时代的文化传承者提供坚实支撑。