在写作的浩瀚星空中,人物素材犹如璀璨的星座,为文字注入灵魂与深度。无论是中高考考场上的议论文,还是日常创作中的叙事散文,能够灵活运用经典人物案例的写作者,往往能更精准地切中主题,展现思想的厚度。所谓“万能人物素材”,并非指机械套用,而是通过深度挖掘人物经历的多维精神内核,在不同命题场景中实现“一材多用”的智慧。从梵高的艺术殉道到钟南山的逆行担当,从屈原的孤傲求索到全红婵的突破极限,这些跨越时空的鲜活案例,共同构建起一个兼具人文温度与思辨张力的素材宇宙。

一、经典与时代的融合

经典人物素材的永恒价值,在于其精神内核与时代命题的共振。以梵高为例,他疯狂燃烧的艺术生命既是对“理想与现实的冲突”的具象诠释(《向日葵》中凝结的炽热),也是“时间筛选伟大”的生动注脚——生前穷困潦倒,死后作品却成人类文明的瑰宝。这种跨越时空的对比张力,使其既能用于探讨艺术价值标准,又可论证历史评判的滞后性。而2020年新冠疫情中的钟南山,则以“84岁逆行出征”的当代英雄形象,将“责任担当”主题具象化为可触摸的细节:高铁餐车上闭目凝思的照片、新闻发布会上的铿锵宣言,这些细节让宏大叙事有了血肉。

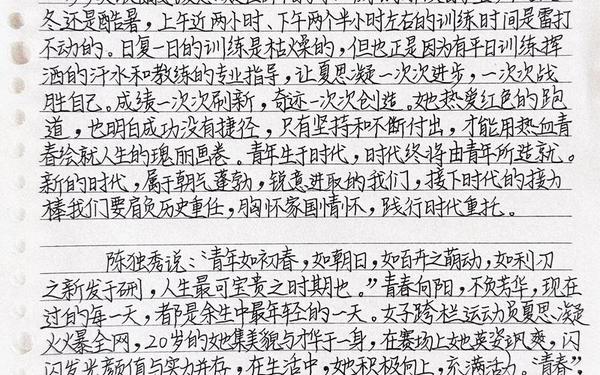

时代人物的独特优势在于情感共鸣的即时性。苏炳添“9秒83打破亚洲纪录”的突破,不仅展现竞技体育的拼搏精神,更暗含“超越年龄与伤病”的生命哲学。当考生用“他是一排黑人中唯一的黄种人”这样的场景描写切入论点时,瞬间激活读者对民族自信的深层认知。这种经典与时代素材的交织,恰似青铜器与钛合金的并置——前者沉淀文明厚度,后者闪耀现实锋芒。

二、多维度的精神挖掘

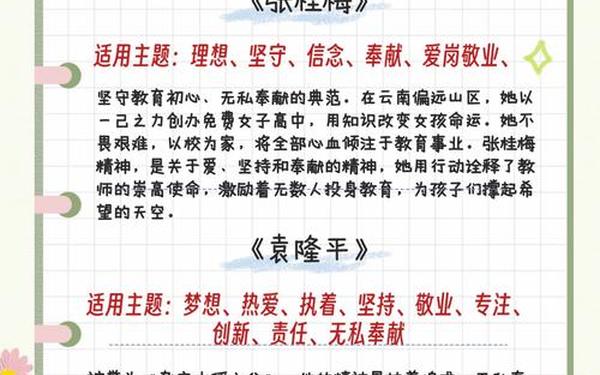

单一人物往往蕴藏多重精神富矿。以袁隆平为例,多数学生止步于“杂交水稻之父”的标签,却忽视其更丰富的维度:年轻时放弃游泳职业选择农学的生涯转折,体现“兴趣与使命的抉择”;90岁仍坚持下田的执着,诠释“终身学习”的真谛;将奖金投入科研而非改善生活的选择,则暗含“物质与精神的辩证”。这种深度挖掘要求写作者像考古学家般细致——福楼拜书房的灯光成为塞纳河渔夫的灯塔,这个意象既可论证“专注创造价值”,也能引申为“精神照亮现实”。

小众素材的价值在于打破思维定式。当多数人用司马迁“忍辱著史”论证坚韧时,若转而聚焦《报任安书》中“难为俗人言”的孤独,则能开辟“知识分子精神困境”的新维度。同样,三毛的撒哈拉故事常被浪漫化,但若结合其后期真实日记中的琐碎争吵,反而能升华出“接纳生活不完美”的哲学思考。这种多向度开掘,使人物素材如钻石般折射不同角度的光芒。

三、小众素材的独特价值

避免素材同质化需建立独特案例库。尼克·胡哲“用脚趾打字演讲”的事例,将“克服逆境”主题推向极致:没有四肢的海豹肢症患者,却成为走遍25国的励志演说家。其“不能创造奇迹,就成为奇迹”的金句,比泛泛而谈的坚强更具冲击力。徐枫灿作为陆军首位女飞行员,将军旅题材的“巾帼不让须眉”具象为“千米高空中的直升机悬停训练”,让性别平等议题有了更具象的支点。

历史人物的当代解读需要视角创新。庄子“曳尾于涂中”的典故,传统用法多强调淡泊名利,但若结合当下“内卷与躺平”的争议,则可重构为“对抗异化的人生选择”。白居易要求老妪听懂诗歌的创作原则,在信息过载的今天,可衍生为“文化传播的受众意识”。这种古为今用的转化,考验写作者在故纸堆中捕捉现实映射的能力。

四、灵活运用的技巧革新

记忆方法的革新提升素材调取效率。如“事件轴记忆法”:将苏轼的人生轨迹分解为“凤翔治水—乌台诗案—黄州躬耕—惠州造桥—儋州传学”五个节点,每个节点对应不同主题。当考题涉及“挫折与超越”时,重点提取贬谪经历;若探讨“民生情怀”,则调用地方治绩。这种模块化存储,比单纯背诵“乐观豁达”的标签更利于考场应变。

跨学科联动的思维拓展素材边界。杨振宁“杨-米尔斯规范场论”的物理学成就,可与“中西学术对话”结合:他在清华大学高等研究院推动的跨学科建设,体现“基础科学的人文价值”。屠呦呦从葛洪《肘后备急方》发现青蒿素,则成为“传统智慧现代转化”的完美案例。这种打破学科壁垒的运用,展现素材的学术纵深感。

| 人物类型 | 典型代表 | 适用主题 | 创新用法 |

|---|---|---|---|

| 艺术殉道者 | 梵高 | 理想主义、时间检验 | 对比生前潦倒与身后殊荣 |

| 当代楷模 | 钟南山 | 责任担当、科学精神 | 细节描写强化感染力 |

| 跨界先锋 | 周有光 | 终身学习、知识迁移 | 50岁转行语言学 |

五、未来发展的方向探索

在人工智能介入写作教育的当下,人物素材库建设需注入新思维。建议建立“三维坐标体系”:X轴为时代跨度(从屈原到全红婵),Y轴为领域分布(科学、艺术、体育等),Z轴为精神维度(创新、奉献、坚韧等)。这种立体模型帮助写作者快速定位素材,如查询“科技+”交叉点,可提取钱学森拒绝美国优厚待遇、坚持回国效力的案例。

全球化语境要求扩充国际案例库。挪威数学家阿贝尔虽在贫病交加中去世,但其椭圆函数理论为现代密码学奠基,这种“寂寞长夜中的真理追寻”,与梵高的艺术苦旅形成跨域呼应。日本设计师原研哉“空与白”的设计哲学,则可作为“极简主义生活观”的当代注脚,丰富素材的文化多样性。

回望21个万能人物构筑的精神图谱,本质上是在进行一场跨越时空的对话——与梵高讨论星空下的孤独,和袁隆平探讨禾下乘凉梦的实现路径。真正高明的素材运用,不在于堆砌典故的数量,而在于通过人物命运与时代命题的咬合,让文字获得穿透纸背的思想力量。未来的写作教育,或许应在“人物数据库”基础上,增设“精神碰撞实验室”,引导学生在苏轼与马斯克的对话中,在叶嘉莹与杜拉斯的情感对照中,锻造更具创造性的思维锋芒。