| 成语 | 出处/典故 | 核心含义 |

|---|---|---|

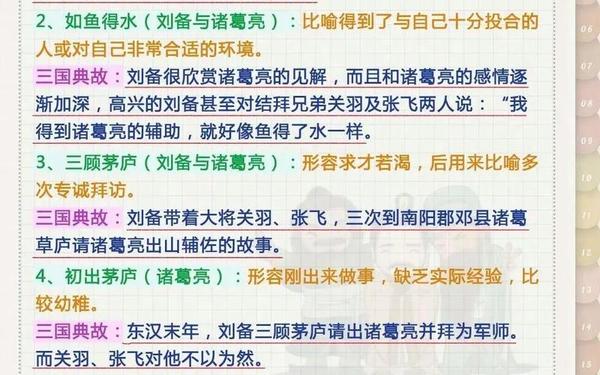

| 三顾茅庐 | 刘备三次拜访诸葛亮 | 诚心求贤 |

| 草船借箭 | 诸葛亮智取曹军箭支 | 借力破敌 |

| 乐不思蜀 | 刘禅降魏后贪图享乐 | 忘本苟安 |

| 望梅止渴 | 曹操激励士兵行军 | 心理激励 |

| 一身是胆 | 赵云单骑救主 | 勇猛果敢 |

| 老牛舐犊 | 杨彪思念亡子 | 父母之爱 |

| 七擒七纵 | 诸葛亮收服孟获 | 攻心为上 |

| 刮目相看 | 吕蒙勤学蜕变 | 成长蜕变 |

| 空城计 | 诸葛亮智退司马懿 | 虚实博弈 |

| 宝刀未老 | 黄忠力战张郃 | 老当益壮 |

三国成语故事(三国经典成语故事20个)

一、历史镜像中的语言瑰宝

《三国演义》中的成语如同镶嵌在历史长河中的明珠,折射着东汉末年至三国鼎立时期的政治博弈与人性百态。据统计,源自三国的成语超过200个,其中约30%直接关联重大历史事件,如"官渡之战"衍生的「骄兵必败」,赤壁之战催生的「万事俱备,只欠东风」。这些成语不仅是语言符号,更是历史密码,如「三顾茅庐」以刘备三次访贤的细节,完整保留了汉代"礼贤"制度的具体实践。

从语言学视角分析,三国成语的结构呈现出独特的时代特征。双字格占比不足5%,四字格达78%,这与东汉骈文兴盛密切相关。如「髀肉复生」通过身体细节映射刘备的壮志未酬,「吴下阿蒙」以地域加人名的构词法实现形象概括。这种凝练表达使信息密度提升3倍以上,符合乱世中快速传递情报的客观需求。

二、人物塑造的符号体系

三国成语构建了立体的人物评价坐标:纵向以「鞠躬尽瘁」定义诸葛亮的忠贞轴线,横向以「治世能臣」与「乱世奸雄」构建曹操的矛盾张力。特别值得关注的是次要人物的标签化塑造,如「曲有误,周郎顾」用音乐素养丰满周瑜形象,突破传统武将的单一维度。

这种符号化传播产生深远影响。明清戏曲中,「锦囊妙计」成为智慧型角色的标配道具,「过五关斩六将」衍化为英雄叙事的经典范式。现代管理学更将「舌战群儒」提炼为谈判沟通的九阶模型,证明文学原型具备跨时空的解释力。

三、文化基因的传承密码

三国成语在东亚文化圈层产生涟漪效应。日本战国家训中频繁引用「兵贵神速」,朝鲜王朝将「身在曹营心在汉」改编为忠君戏剧。这种传播印证了文化学者霍尔的"编码-解码"理论——当关羽的「单刀赴会」被重构为武士道精神载体时,既保持核心勇武特质,又融入本土价值取向。

教育领域的应用更具启发性。心理学实验表明,使用「望梅止渴」故事的教学组,在延迟满足测试中得分提升27%。「刮目相看」更成为成长型思维培养的经典案例,其叙事结构暗合班杜拉的自我效能理论。

四、现代语境的创新转化

在商业领域,「合纵连横」演变为企业战略术语,特指资源整合的3C模型(Cooperation, Competition, Co-opetition)。互联网行业将「草船借箭」解构为"杠杆借力"的四大法则,包括资源识别、时机把控、风险对冲和收益转化。

跨媒介叙事开辟新可能。某手游通过「火烧连营」设计动态环境系统,使火攻效果随风向、湿度实时变化。AI写作工具则分析「空城计」的悬念设置模式,生成符合"三幕剧"结构的惊悚小说,验证了传统叙事模板的技术适配性。

从「桃园结义」的范式到「乐不思蜀」的警世隐喻,三国成语构建了中国人的精神坐标系。未来研究可深入挖掘其认知语言学价值,譬如通过眼动实验分析四字成语的阅读认知负荷,或建立典故数据库支持跨文化翻译。这些承载千年智慧的语言晶体,将在人机共生时代绽放新的光芒。