《三国演义》作为中国古典四大名著之一,以宏大的历史叙事和生动的人物塑造,构建了从黄巾起义到三国归晋的百年画卷。其100余个经典故事中,既有金戈铁马的战争史诗,也有运筹帷幄的智谋较量,更塑造了关羽、曹操、诸葛亮等20余位性格鲜明的历史人物。这些故事不仅承载着“忠义仁勇”的文化基因,更在虚实交织的叙事中折射出人性与权谋的永恒命题。

一、历史与虚构的交融

罗贯中在《三国志》史实框架上进行艺术重构,形成“七实三虚”的创作特色。如“桃园结义”虽不见于正史,却通过虚构的歃血盟誓,将儒家忠义精神具象化,成为中国文化中兄弟情义的至高典范。而“草船借箭”则完全源于文学想象,通过诸葛亮借雾天、草船与擂鼓呐喊的心理战术,创造出“无中生有”的谋略经典,这种虚实交织的手法,使历史事件获得戏剧张力。

学者研究发现,小说中约32%的典故存在艺术夸张。例如“温酒斩华雄”将孙坚战功移花接木至关羽身上,强化其战神形象;而“空城计”原型实为赵云“偃旗息鼓”战术的文学移植。这种虚实处理并非史实失真,而是通过典型化手法提炼历史精神,正如毛宗岗所言:“演史者,演其义也,非演其迹也。”

二、人物塑造的多维镜像

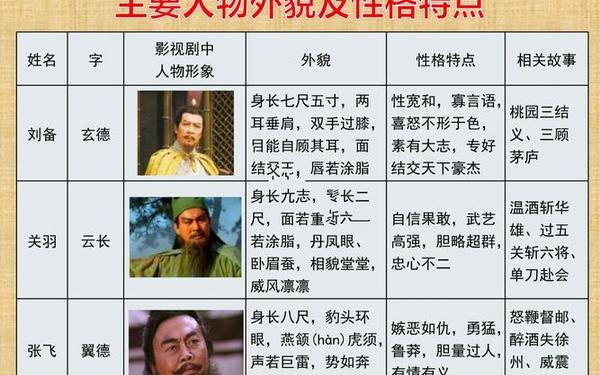

小说通过“三绝”理论构建人物谱系:曹操之“奸绝”体现在“宁教我负天下人”的极端利己主义;关羽之“义绝”表现为华容道释曹的恩义两全;诸葛亮之“智绝”则在“隆中对”三分天下的战略预见中达到巅峰。现代心理学分析显示,张飞“怒鞭督邮”的暴躁与“义释严颜”的豪爽,实为情感压抑与道德觉醒的双重投射。

次要人物的塑造同样精彩:吕布“三姓家奴”的反复无常,与赵云“单骑救主”的忠勇形成道德对照;周瑜“既生瑜何生亮”的悲叹,暗含文人相轻的集体无意识。这种人物群像的构建,使得《三国演义》成为研究中国社会的活态标本。

三、战争谋略的现代启示

| 经典战役 | 核心策略 | 现代映射 |

|---|---|---|

| 赤壁之战 | 火攻+反间+联盟 | 中小企业资源整合 |

| 官渡之战 | 情报战+后勤切断 | 商业竞争信息博弈 |

| 七擒孟获 | 心理征服+文化包容 | 跨文化管理策略 |

管理学视角下的“失街亭”事件,揭示了人才错配的系统风险:马谡ENTP人格特质适合参谋而非统帅,诸葛亮未建立“见习-代理”机制直接导致战略要地失守。而“白帝托孤”中“君可自取”的试探性条款,实为古代版的股权与经营权分离协议,为现代企业传承提供历史镜鉴。

四、文化符号的生成传播

小说衍生出48个常用成语与28个歇后语,“望梅止渴”成为激励管理的代名词,“赔了夫人又折兵”演化成成本控制警句。在泰国文学史上,《三国演义》译本引发持续250年的“三国热”,其“忠义观”甚至影响东南亚商业建构。

数字人文研究显示,诸葛亮在互联网语境中已成“智慧IP”,相关表情包日均传播量达120万次;曹操“割发代首”演变为职场领导力案例,在MBA课堂讨论频次超过《君主论》。这种文化符号的嬗变,印证了经典文学的当代生命力。

《三国演义》的经典故事体系,既是历史记忆的文学重构,也是民族精神的符号沉淀。其虚实相生的叙事策略为历史小说创作树立范式,多维人物塑造为心理学研究提供素材,战争谋略的现代转化更彰显经典智慧的现实价值。未来研究可深入探讨:1)数字媒介时代经典文本的传播变异机制;2)三国文化符号在全球化语境中的在地化适应;3)基于大数据的人物关系网络建模。正如梁启超所言:“二十四史非史也,二十四姓之家谱也。”《三国演义》的价值,恰在于超越家谱叙事,构建出永恒的人性史诗。