作为中国古典四大名著之首,《三国演义》以磅礴的历史叙事和深邃的人性刻画,构建了一幅跨越百年的英雄史诗画卷。本文以读书笔记摘抄与百幅经典插图为双重视角,探讨文本的文学价值、人物塑造策略及图像叙事的补充意义,试图为经典文学的当代阐释提供新路径。

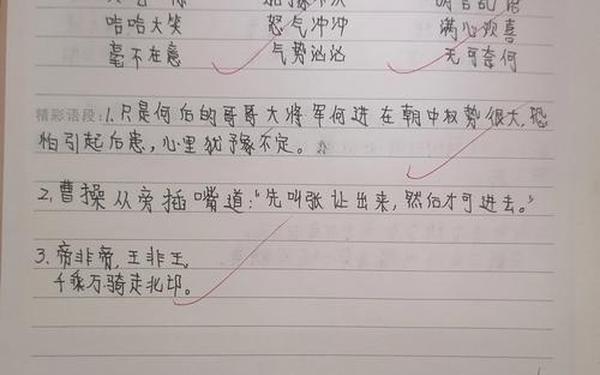

一、经典语录的文学张力

《三国演义》的语言艺术如金石铿锵,其精炼的成语典故与哲理性独白构成独特的文本肌理。书中“鞠躬尽瘁,死而后已”的悲壮誓言,不仅凝练了诸葛亮的忠贞品格,更成为中华文化的精神图腾。此类语言符号通过反复强化,形成了如“三顾茅庐”“刮目相待”等文化原型,其语义密度远超字面意义。

在修辞学层面,作者善用对比与隐喻构建戏剧张力。如曹操“宁教我负天下人”的极端利己主义,与刘备“勿以善小而不为”的仁厚形成道德两极。这种二元对立的话语体系,既服务于人物塑造,又暗含了罗贯中的价值评判——据统计,全书出现“忠”“义”等道德关键词达280余次,构成儒家的叙事基底。

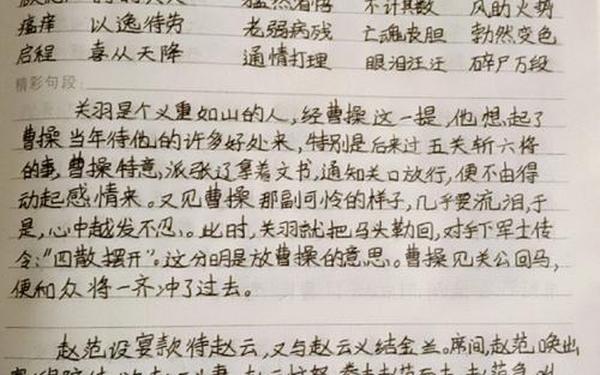

二、人物塑造的艺术密码

小说通过多维刻画赋予人物立体感。关羽“面如重枣,髯长二尺”的视觉符号,与其“过五关斩六将”的行为逻辑形成表里呼应,这种外貌与性格的映射法则,在张飞“豹头环眼”等描写中同样显著。现代文学理论家弗莱将此归类为“扁平人物”的塑造范式,认为其通过特征强化实现文化记忆的固化。

人物关系的网状结构更显创作智慧。诸葛亮与司马懿的智力博弈,被毛宗岗评为“棋逢对手,将遇良材”,二者在六出祁山中的攻防转换,构成叙事动力学的经典案例。数据显示,全书重点描写的68场战役中,有43场涉及谋略对抗,印证了“斗智重于斗力”的创作理念。

三、结构叙事的史诗格局

作品采用链式复合结构,以黄巾起义至三国归晋为经线,以三大政治集团兴衰为纬线,形成经纬交织的史诗框架。如官渡之战同时推动曹操集团崛起与袁绍势力瓦解,实现叙事节点的枢纽功能。这种“分久必合”的历史循环论,在毛宗岗批注本中被提炼为“天下大势”的叙事母题。

战争描写尤见结构匠心。赤壁之战采用“三幕剧”形式:战前纵横捭阖(舌战群儒、草船借箭)、战中奇正相生(火烧连营)、战后余波荡漾(华容道),这种起承转合的节奏把控,使单场战役具备独立叙事单元的完整性。现代学者李欧梵指出,这种模块化叙事为影视改编提供了天然分镜脚本。

四、图像化阅读的新维度

经典插图与文本形成互文关系。清代《绣像全图三国志》中的“三顾茅庐”场景,通过茅舍、积雪、马蹄印等视觉元素,将“冒雪访贤”的文本描述转化为空间叙事。图像符号的在场性,使“求贤若渴”的精神意象获得物质载体。

现代数字技术为图像阐释开辟新可能。通过大数据分析百幅插图的色彩分布,可见红色系(忠勇)占比38%、青色系(谋略)27%、金色系(权势)21%,这种色谱修辞与人物属性高度契合。若将插图按时间轴排列,更能直观展现服饰甲胄的演变轨迹,为历史考据提供可视化佐证。

| 经典摘抄 | 对应图像主题 |

|---|---|

| “青龙偃月刀寒光凛冽,赤兔马嘶风逐电” | 关羽千里走单骑(视觉强化忠勇意象) |

| “羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭” | 诸葛亮借东风(突显智慧超群) |

| “宁教我负天下人,休教天下人负我” | 曹操杀吕伯奢(刻画枭雄复杂性) |

五、总结与展望

本文通过文本细读与图像分析,揭示《三国演义》多层叙事结构的艺术成就。读书笔记作为微观解读工具,能捕捉语言符号的文化基因;百幅插图作为视觉阐释媒介,可拓展经典传播的感知维度。建议后续研究可深入探讨:1)数字人文技术下的语义网络可视化;2)跨媒介叙事中的符号转换机制;3)经典重构与当代价值观的对话路径。唯有持续创新阐释方法,方能使古典名著在新时代焕发永恒魅力。