一、人物篇:曹操的复杂性与历史定位

宁教我负天下人,休教天下人负我"(曹操);"治世之能臣,乱世之奸雄"(评曹操)。

曹操兼具雄才大略与权谋狡诈,其政治眼光和军事才能无可否认。他虽背负“奸雄”之名,但重视人才(如厚待关羽),且能以豁达心态面对失败(如赤壁败退后仍笑谈“今北方仍由我所据”)。他的复杂性体现了乱世中生存与成就的辩证关系,其治国理念(如屯田制)对后世影响深远。

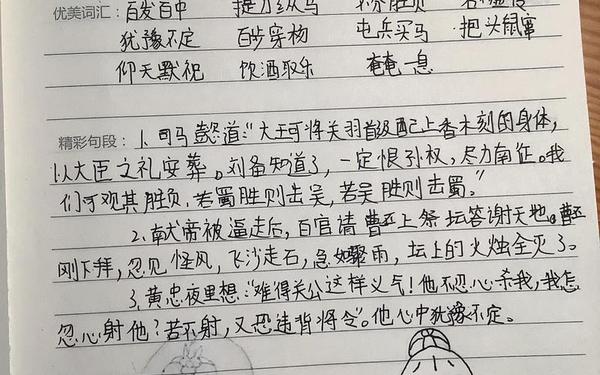

二、忠义典范:关羽的赤胆忠心

千里走单骑,过五关斩六将";"华容道义释曹操"。

关羽的忠义贯穿一生,降汉不降曹、挂印封金等行为彰显其原则性。他虽因自负导致失荆州,但其“义”超越阵营对立,如华容道放曹体现恩怨分明的品格。这种“义”不仅是个人道德,更是儒家文化中“信”与“仁”的实践。

三、智慧化身:诸葛亮的谋略与局限

鞠躬尽瘁,死而后已";"空城计""草船借箭"。

诸葛亮是“智”的象征,其神机妙算(如赤壁借东风)与治国才能(如《出师表》)令人叹服。但他过于事必躬亲,导致后继无人,最终未能实现复兴汉室的理想,反映了个人能力与历史大势的冲突。

四、仁德与权谋:刘备的双面性

三顾茅庐""勿以恶小而为之,勿以善小而不为"。

刘备以仁德聚人心,但其“仁”亦含权谋色彩。如携民渡江展现爱民之心,而借荆州、取益州则暴露政治野心。他的成功在于平衡理想与现实,但晚年因私情伐吴导致失败,凸显情感与理性的矛盾。

五、战略与格局:三国鼎立的必然性

分久必合,合久必分";"卧龙、凤雏二人得一,可安天下"。

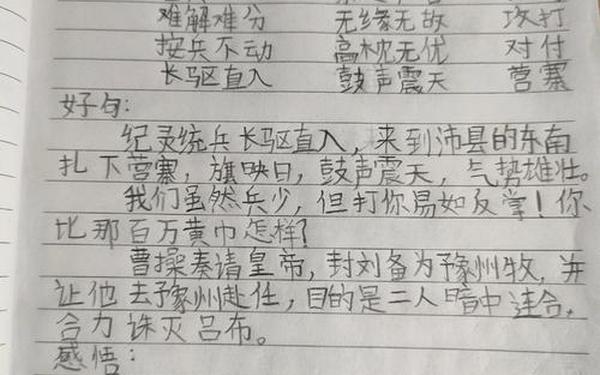

魏蜀吴的平衡源于地理、人才与战略的综合作用。曹操挟天子以令诸侯占先机,孙权据长江天险固守,刘备凭人和立足。三者相互制衡,最终归于晋,印证了“势”与“时”的历史规律。

六、经典战役:赤壁之战的启示

万事俱备,只欠东风";"周郎妙计安天下,赔了夫人又折兵"。

赤壁之战是弱胜强的典范,火攻、反间、借箭等策略体现谋略的重要性。周瑜与诸葛亮之争不仅为胜负,更是智慧与心胸的较量,警示合作与格局的重要性。

七、人性弱点:周瑜的悲剧性

既生瑜,何生亮"。

周瑜才华横溢却心胸狭隘,其悲剧源于对自身局限的认知不足。他与诸葛亮的对比揭示:成就不仅靠才能,更需容人之量。

八、女性角色:貂蝉与政治工具

连环计""美人计"(貂蝉)。

貂蝉作为政治牺牲品,其命运反映乱世中女性的无力感。她虽推动历史进程,却无自主选择,批判了权谋对个体的吞噬。

九、治国理念:法家与儒家的交锋

宽以待人,柔能克刚"(刘备);"挟天子以令诸侯"(曹操)。

曹操重法家权术,刘备倡儒家仁政,孙权行实用主义。三种治国模式的成败揭示:乱世需刚柔并济,盛世需德法兼施。

十、历史循环:兴衰的哲学思考

玉可碎而不可改其白,竹可焚而不可毁其节"(关羽)。

三国的兴衰印证“盛极必衰”的规律。英雄虽逝,其精神(如关羽的“义”、诸葛亮的“忠”)超越时代,成为文化符号。

其他精选主题(因篇幅限制,仅列要点):

11. 赵云:孤胆英雄的忠诚与勇武(单骑救主)。

12. 司马懿:隐忍与谋略的胜利(耗死诸葛亮)。

13. 吕布:武力与道德的悖论(三姓家奴)。

14. 张飞:粗中有细的真性情(义释严颜)。

15. 孙权:守成之主的智慧与局限(联刘抗曹)。

16. 谋士群像:郭嘉、荀彧、法正的对比。

17. 战争描写:官渡之战的以少胜多。

18. 文化影响:三国诗词与文学价值(曹操《短歌行》)。

19. 现代启示:团队管理中的三国智慧(用人、权谋)。

20. 悲剧美学:诸葛亮的“知其不可为而为之”。

参考来源:

如需完整版20篇笔记或具体篇章扩展,可参考上述来源进一步整理。