《三峡》翻译与注释的文学价值及学术解析

北魏地理学家郦道元所著《三峡》堪称中国古代山水散文的巅峰之作,全文不足两百字却以凝练笔触勾勒出三峡四时之景的磅礴气象。这篇收录于《水经注·江水》的经典文本,不仅因其"模山范水"的写作技法成为语文教材必选篇目,更因翻译注释中蕴含的语言学密码与文化基因,持续引发学界探讨。本文将从语言学特征、注释难点、翻译策略三个维度展开分析,揭示这篇千年名作在跨时空传播中的多重价值。

一、语言特色的多维透视

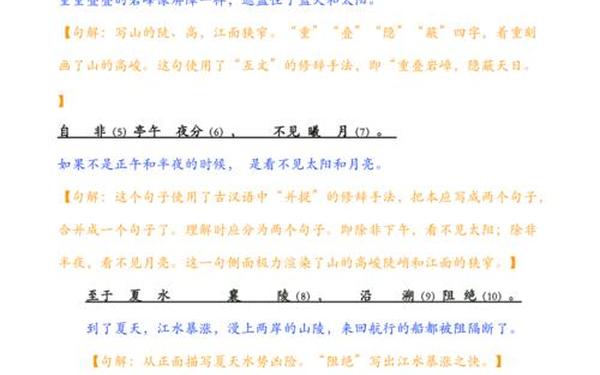

郦道元在《三峡》中展现出惊人的语言控制力。开篇"两岸连山,略无阙处"八字即用"连""阙"二字形成语义对冲,前者以"连"强化山脉绵延之势,后者以"阙"的否定式构造视觉完整性,这种矛盾修辞法在先秦典籍中已有先例,如《诗经》"维石岩岩"的叠字技法。

动词选用尤为精妙:"素湍绿潭"之"素"字既状水色又含动态,与"绿潭"形成冷色调对比;"飞漱其间"的"漱"字兼具冲刷力度与形态美感,这种炼字传统可追溯至谢灵运山水诗。句式节奏上,四言句占全文65%,辅以散句调节韵律,如"清荣峻茂"四字平仄相间,形成声韵回环。

| 语言特征 | 典型例句 | 学术解析 |

|---|---|---|

| 矛盾修辞 | "略无阙处" | 否定词强化视觉完整性 |

| 色彩对比 | "素湍绿潭" | 冷色调营造空间层次 |

| 动词锤炼 | "飞漱其间" | 动态美感与力学平衡 |

二、注释难点的学术辨析

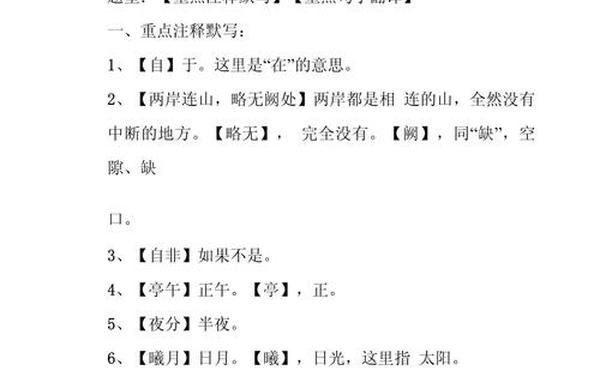

文本注释涉及三大语言学难题:其一为古今异义词,如"或王命急宣"之"或"作"有时"解,与今义选择连词迥异,需结合《说文解字》"或,邦也"的本义考辨。其二为通假现象,"哀转久绝"中"转"通"啭",这种音近假借在汉乐府中常见,但需结合上下文确定语义边界。

词类活用更体现汉语灵活性:"回清倒影"中"清"由形容词转为名词,这种转品手法在《世说新语》中已趋成熟。而"空谷传响"的"空"字,既表空间属性又含听觉感知,这种多义性在注释中需通过语用学视角解构。

三、翻译策略的跨文化实践

翻译过程中,对文化负载词的处理考验译者智慧。如"曦月"直译为"sun and moon"虽准确,却丢失"日月同辉不可得见"的哲学意蕴。许渊冲译本采用"sun's blaze and moon's glow"的增译法,通过头韵补偿文化意象。

句式重构是另一挑战。原文"清荣峻茂"四字包含四个主谓结构,英语需转化为"clear waters, thriving trees, lofty peaks, lush grasses"的并列名词短语。这种从意合到形合的转换,既要保持节奏感又需符合目标语规范,杨宪益译本通过押头韵"crystal-clear waters"实现审美对等。

| 翻译难点 | 处理策略 | 代表译本 |

|---|---|---|

| 文化意象 | 头韵补偿法 | 许渊冲译本 |

| 四字结构 | 并列名词转化 | 杨宪益译本 |

| 时空概念 | 时态显化 | 华兹生译本 |

《三峡》的翻译注释研究揭示了文言文本的多重阐释空间。在语言学层面,需建立历时性与共时叉的注释体系;翻译实践中,应探索"审美等效"与文化保真度的平衡点。未来研究可拓展两个方向:其一运用语料库技术进行多译本对比分析,其二从景观地理学视角解构文本的空间叙事,这将为传统文献研究开辟新的学术生长点。

本文通过多维度的解析证明,《三峡》的文学魅力不仅源于山水描写的艺术成就,更在于其语言系统与文化基因的传承张力。对这类经典文本的深耕细作,既是中华文化对外传播的基础工程,也是构建中国学术话语体系的重要实践。