在当前基础教育改革背景下,三年级作为小学中段承上启下的关键学年,其语文教学需要既延续低年段识字写字的扎实训练,又要逐步向高阶阅读与表达能力的培养过渡。本文基于人教版教材特点与新课标要求,结合多版本教学计划共性特征与创新实践,系统探讨教学设计与实施的策略体系。

一、立足双基:构建素养导向目标体系

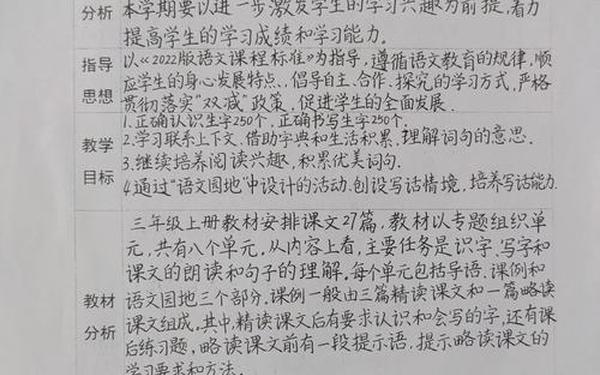

三年级语文教学计划的核心在于把握“基础性”与“发展性”的平衡。从网页1与网页20的教学目标设定可见,识字量控制在240-250字区间,既延续二年级的识字梯度(年增幅约15%),又强调独立使用工具书能力的培养。例如人教版教材通过“资料袋”模块设计,引导学生在精读《赵州桥》时自主查阅桥梁建筑术语,实现工具性与人文性的统一。

在阅读能力培养方面,需突破“朗读流利”的浅层要求。如网页21提及的“预测与推想”策略单元,要求教师设计类似《总也倒不了的老屋》的悬念式阅读任务,通过思维导图梳理线索,发展学生的逻辑推理能力。这种分阶段的能力培养,正契合网页46强调的“积累→理解→运用→创造”学习进阶路径。

二、单元统整:创设主题化教学情境

基于网页46的单元长周期作业设计理念,三年级上册各单元可构建项目式学习框架。以“金秋时节”单元为例,教学计划可整合《古诗三首》《铺满金色巴掌的水泥道》等课文,设计为期两周的“秋之韵”主题任务:

| 阶段 | 活动内容 | 能力目标 |

|---|---|---|

| 感知探索 | 校园秋景观察日记 | 多感官描写训练 |

| 文本研读 | 对比古诗与现代散文 | 文体特征辨析 |

| 创意表达 | 制作秋叶诗集 | 跨媒介创作 |

此类设计呼应网页33提出的“主题引领”原则,将教材单元转化为真实情境中的学习项目。教师可参考网页57《花的学校》教案,通过角色扮演、自然观察等实践活动,使语言运用扎根于生活体验。

三、精准施策:优化差异化教学路径

针对网页1提及的“班级学生两极分化”现状,教学设计需建立三级支持系统:对基础薄弱学生采用“字源识字法+伙伴共读”,如解析“舞”字的甲骨文形态;对中等生设计《富饶的西沙群岛》段落仿写任务;对学优生拓展《稻草人》整本书阅读。网页41展示的分层作业体系值得借鉴,将250字识字量分解为核心字(80%)、拓展字(15%)、挑战字(5%)三个层级。

在写作教学方面,需破解“内容空洞”难题。网页72的《地震中的父与子》教学设计示范了细节描写支架:选取“父亲挖掘36小时”的典型场景,引导学生圈画动词、添加心理独白、补充环境描写。这种“范例分析→要素提取→迁移运用”的流程,可显著提升叙事类习作质量。

四、技术赋能:构建混合式学习生态

智能技术为传统语文课堂注入新活力。教师可参照网页84建议,在《大自然的声音》教学中,使用音频软件采集雨滴、溪流等环境音,配合“象声词寻宝”游戏强化词汇积累。网页46提到的“百年老店探访”项目,可升级为VR虚拟研学,突破时空限制拓展文化认知。

评价体系创新尤为关键,建议建立包含“基础达标(30%)+过程表现(40%)+成果创意(30%)”的多元评价模型。例如在“中华传统节日”单元,除传统笔试外,增加民俗手作展示、节日故事播客等表现性评价,全面考察文化传承与媒介素养。

五、研训结合:完善教师发展支持系统

优质教学设计的实施依赖教师专业能力提升。区域教研可建立“共性模板+个性创新”的资源库,如网页79提供的教学设计模板可增设“地域文化融合”板块。建议学校开展“三轮备课”研修:首轮独立设计、二轮小组优化、三轮课堂实践与反思,这种模式在网页21的备课案例中已显现成效。

未来研究可深入探索:AI辅助的学情诊断系统开发、非物质文化遗产与语文课程的深度融合路径、跨学科项目学习的评价标准构建等前沿领域。这些探索将推动语文教育从知识传授向素养培育的深层转型。

三年级语文教学的系统化设计,需要教师既把握教材编排逻辑,又深刻理解儿童认知发展规律。通过构建目标精准、情境真实、支持适切的教学体系,辅以智能技术的创新应用,方能真正实现从“教课文”向“育素养”的跨越。教育工作者应持续深化“教学评一致性”研究,让每个学生在语言实践中获得文化自信与生命成长的力量。