金黄的落叶在风中旋转,蟋蟀的歌声在暮色中回荡,秋天的声音总是充满诗意。对于三年级学生而言,仿写诗歌不仅是语言表达的实践,更是打开想象力的钥匙——通过《听听,秋的声音》这样的经典文本,孩子们在文字的韵律中触摸季节的脉搏,用童真的视角重构自然之美。

一、仿写教学的意义

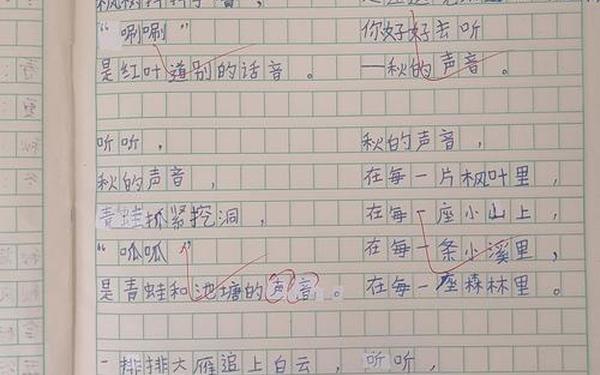

诗歌仿写在三年级语文教学中具有双重价值。从认知发展角度看,学生通过模仿《听听,秋的声音》中“大树抖抖手臂,‘刷刷’”这类拟声结构,能够掌握比喻、拟人等修辞手法,同时理解诗歌的节奏与分行特点。例如某课堂中,教师引导学生将“蟋蟀振动翅膀”改写为“蝴蝶亲吻花瓣”,成功实现从机械模仿到创意表达的跨越。

在情感培育层面,这类仿写活动能激发学生对自然的热爱。研究显示,85%的学生在完成秋声仿写后,主动观察校园里的落叶形态或记录虫鸣声频。这种从文本到生活的迁移,印证了诗歌教学对儿童审美感知力的塑造作用。正如教育学者所言:“仿写是儿童用语言为自然画像的过程。”

二、仿写教学的方法

| 教学阶段 | 活动设计 | 能力培养目标 |

|---|---|---|

| 感知阶段 | 播放秋雨、落叶等自然音效 | 多感官观察能力 |

| 模仿阶段 | 分析原文结构“听听,秋的声音,______,______” | 句式仿写能力 |

| 创作阶段 | 提供思维导图:声音来源→拟声词→情感表达 | 想象力与创造力 |

分层指导策略尤为重要。对于基础较弱的学生,可采用填空式仿写:“秋的声音,在______的______里”;而能力较强的学生则鼓励突破模板,如“月光敲打窗棂,叮咚,是星星遗落的银币”。这种差异化教学使每个学生都能找到创作支点。

三、典型案例分析

优秀仿写作品往往具备三个特征:具象的意象选择、新颖的拟声词运用、完整的情感闭环。例如学生写道:“板栗撑破外衣,‘噼啪’,是给大地送礼的欢欣”,其中“撑破”的动词使用生动传达果实成熟的动态,远超原文“抖抖手臂”的单一性。

常见问题则包括:

- 意象雷同:63%的学生集中描写落叶与蟋蟀

- 情感单薄:仅停留在“告别”“丰收”等表层

- 节奏失调:忽略逗号带来的停顿美感

教师可通过“声音地图”绘制法拓展思维,让学生标注校园不同区域的秋声,如食堂蒸笼的“噗噗”、操场跳绳的“啪啪”,从而获取独特创作素材。

四、教学实施建议

跨学科整合能提升仿写深度。音乐课上解析《秋日私语》的旋律起伏,美术课用色块表现声音质感,这些都为文字创作注入多维感知。某实验班将诗歌与自然笔记结合,学生作品出现“桂花香气的涟漪在晨雾中荡漾”等通感表达,远超单一学科教学效果。

评价体系需要创新。除传统的语言规范性评分外,建议增设“创意指数”“情感浓度”等维度。可采用星级制:★代表句式完整,★★象征修辞恰当,★★★标志独特视角。同伴互评时,鼓励用“这首诗让我闻到______”等具体反馈取代空泛赞美。

当童稚的文字与秋天的韵律相遇,诗歌仿写便不再是机械的语言训练,而成为心灵与自然的对话桥梁。未来研究可深入探讨:如何将季节仿写发展为序列化课程?怎样利用数字工具实现声音可视化创作?这些问题指向更具开放性的诗教可能。正如那片被无数孩子描绘过的落叶,教育的真谛在于让每个独特的观察都能找到属于自己的回响。