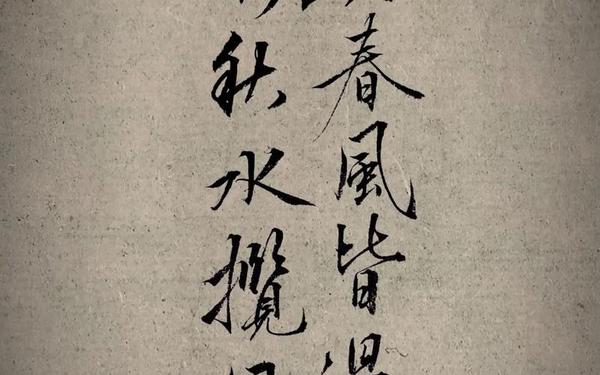

暮春时节,庭前花落如雪,风起时携走几片残红。古人常将春风拟作知己,却又在时光流转中喟叹“过客”之身。李白的“我与春风皆过客”与后人续写的“若是春风知我意,不为明月见谁愁”,以风月为媒,道尽人世漂泊与孤独。这两句诗不仅是对自然意象的凝练,更暗含了中国人对生命、时间与情感的哲学思辨——在永恒与短暂的交织中,个体的存在犹如春风,既轻盈自由,又注定消逝于天地。

时间哲学:过客与永恒的辩证

“过客”一词在中国文学中承载着深刻的宿命感。李白以春风自喻,暗指生命如四季轮转般短暂,而“过客”身份则进一步强化了人与自然的同构性。庄子曾言“人生天地之间,若白驹之过隙”,将时间视为不可逆转的河流;宋代词人晏殊亦在《浣溪沙》中写道“无可奈何花落去”,哀叹韶华易逝。春风作为季节的使者,既象征新生,也预示凋零,这种双重性恰似人类对时间既渴望又畏惧的矛盾心理。

德国哲学家海德格尔在《存在与时间》中提出“向死而生”的概念,认为人唯有意识到生命的有限性,才能活出本真性。这一观点与“过客”意象不谋而合:当个体承认自身如春风般短暂,反而能更深刻地拥抱当下的意义。学者叶嘉莹在《迦陵谈诗》中分析,中国诗人常以自然喻人生,实则是“借物观我”,通过外物的流转反观内心的永恒追问。

情感共鸣:孤独的集体书写

“若是春风知我意”一句,将孤独感推至极致。春风本是无情物,诗人却赋予其共情能力,折射出人类对理解的深层渴望。唐代王维曾以“红豆生南国”寄托相思,而此处的“春风”更成为孤独者想象中的理想倾听者。这种“移情于物”的手法,在心理学上被称为“情感投射”。瑞士心理学家荣格认为,集体无意识中的原型意象(如风、月)能够跨越文化引发共鸣,这正是诗句流传千年的根基。

诗句的矛盾性正在于此:春风终究“不知我意”,明月亦无法消解愁绪。宋代苏轼在《水调歌头》中写下“不应有恨,何事长向别时圆”,道破自然与人情的疏离。这种“求而不得”的怅惘,恰如法国作家加缪笔下的西西弗斯神话——人类不断追问意义,却注定与答案保持距离。但正如学者宇文所安在《追忆》中所言,中国诗歌的悲剧性并非消极,而是“在缺憾中寻找圆满的痕迹”。

文学意象:风月传统的颠覆与重构

春风与明月作为古典诗歌的核心意象,在此被赋予新解。传统语境中,春风多喻指生机(如“春风又绿江南岸”),明月则象征团圆(如“海上生明月”)。然而这两句诗却颠覆常规:春风成为漂泊的载体,明月化作孤独的见证。这种“反用意象”的手法,与李商隐“锦瑟无端五十弦”的悖论修辞一脉相承,展现了中国文学在稳定符号体系中的创新张力。

台湾学者蒋勋曾指出,中国文人擅长“以旧瓶装新酒”,即在传统框架内注入个体经验。清代纳兰性德的名句“人生若只如初见”,正是通过重构“初见”这一寻常场景,表达对无常的慨叹。同理,“我与春风皆过客”并非单纯咏物,而是将个体命运嵌入宏大的宇宙叙事,使私人情感升华为普世哲思。这种创作策略,既延续了“天人合一”的文化基因,又突破了具体时空的限制。

在消逝中寻找栖居之地

从时间哲学到情感共鸣,从意象重构到文化隐喻,“我与春风皆过客”及其续句展现了中国文学“以小见大”的智慧。它提醒我们:生命的价值不在于对抗流逝,而在于如春风般在途经世界时留下诗意的痕迹。未来研究可进一步探讨此类诗句在不同地域文化中的接受差异,或结合神经美学分析其情感触发机制。毕竟,每个人都是时空长河中的过客,但那些与春风共舞的瞬间,早已让刹那成为永恒。