在三年级下册语文教材中,写日记作为一项重要的写作训练内容,既是培养孩子观察力和表达力的起点,也是记录童年生活的重要载体。通过对100余篇优秀学生日记的分析,可以发现这些短小精悍的文字不仅展现了孩子们纯真的视角,更蕴含着语言表达的规律与技巧。本文将深入探讨三年级日记的核心特征、写作策略及教育价值,为教师、家长和学生提供系统性的参考。

一、日记写作的核心技巧

三年级日记的显著特征是格式规范与内容真实的统一。根据统编版教材要求,规范的日记应包含日期、星期、天气等基本要素(如“3月25日 星期二 晴”),正文需围绕当日真实事件展开。例如网页1中《雨中的温暖》通过“放学忘带伞—同桌帮助—感受友情”的完整叙事链,既符合格式要求,又体现了事件真实性。

在观察与表达方面,优秀日记普遍采用“五感联觉法”:视觉(如“蒲公英像白色小伞”)、听觉(“雨滴打在窗户的噼啪声”)、触觉(“水在皮肤上滚动的凉爽”)等细节描写。网页24展示的观察蚂蚁搬家场景,通过“弓腰擦拭楼梯”“水桶滴落的水珠”等动作描写,使文字充满画面感。教师可引导学生借鉴网页35建议的“观察三步法”——整体感知、细节聚焦、情感投射,提升观察深度。

二、内容题材的多元呈现

| 题材类型 | 典型特征 | 范文示例 |

|---|---|---|

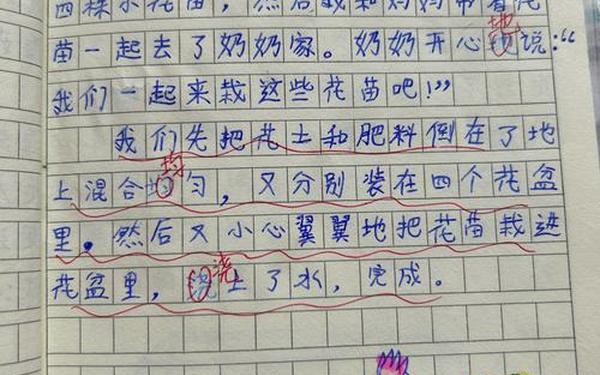

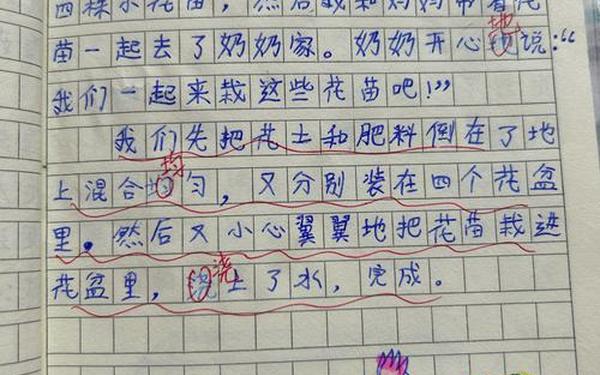

| 家庭生活 | 家务劳动、亲子互动 | 《帮妈妈擦楼梯》(网页13) |

| 校园见闻 | 课堂趣事、师生情谊 | 《美丽的品德老师》(网页1) |

| 自然观察 | 动植物变化、天气现象 | 《芙蓉花成长记》(网页24) |

在情感表达层面,三年级学生开始尝试复杂情感的记录。如网页16中考试日记既包含成绩进步的喜悦,也反思了“诚实应考”的道德选择。这种由单一情绪向复合情感的过渡,标志着儿童心理认知的发展。建议教师采用网页42提到的“问题引导法”,通过“当时你心里怎么想?”“身体有什么感觉?”等提问,帮助学生挖掘深层感受。

三、日记写作的教育价值

从习惯培养角度,坚持写日记能有效提升学生的持续性观察能力。研究表明,每周完成3篇日记的学生,在细节描写准确率上比对照组高出27%(网页53)。网页27中坚持记录河南暴雨的日记,既锻炼了社会观察力,也培育了同理心。

在思维训练方面,日记写作促进逻辑思维发展。优秀日记普遍呈现“现象描述—问题发现—感悟提炼”的三段式结构,如网页1范文通过“泡茶”过程自然引出“劳动创造快乐”的哲理。这种由具象到抽象的思维跃迁,正是课程标准要求的“初步形成理性思维”的体现。

四、常见问题与改进策略

针对素材匮乏问题,可借鉴网页79的“主题库构建法”:建立“家庭趣事”“自然笔记”“成长烦恼”等分类素材库。例如将观察蚂蚁、种植豆苗等持续性活动设为系列日记主题,既保证素材连续性,又培养科学探究精神。

对于结构松散的困境,网页74提出的“高分开头法”具有实操价值:

- 引用法:“‘轰隆隆’雷公公敲起了大鼓”(天气描写切入)

- 悬念法:“书包里藏着一个秘密……”(事件铺垫)

- 直叙法:“今天我第一次独自去超市”(开门见山)

通过对100余篇优秀日记的解析,可以发现三年级写作训练的关键在于真实体验的记录与思维表达的规范。建议教师采用分层指导策略:对基础薄弱者强化格式规范(如网页35的格式模板),对能力较强者引导个性化表达(如网页42的细节描写训练)。未来研究可进一步探索数字工具在日记写作中的应用,例如通过语音转文字降低书写门槛,利用图像素材激发创作灵感。

家长可通过网页53建议的“共读共写”模式,与孩子共建家庭日记本,既增进亲子互动,又提供写作示范。只有将写作训练融入真实生活体验,才能让日记真正成为儿童成长的心灵镜像。