在当代华语诗歌的星空中,三毛的《如果有来生》与席慕容的《一棵开花的树》如同两颗交相辉映的星辰,前者以树为意象构建永恒独立的生命哲学,后者以花的凋零隐喻爱情中的执着与失落。这两部作品虽诞生于不同语境,却共同勾勒出女性对自我存在与情感关系的深刻思考。本文将从主题内核、情感表达、艺术手法及文化影响四个维度展开对比分析,探讨两首诗歌如何通过自然意象折射出时代女性意识的觉醒与矛盾。

一、生命哲学的殊途同归

三毛笔下的树是“站成永恒”的存在,四个排比的“一半”(尘土安详、风中飞扬、洒落荫凉、沐浴阳光)构建出完整的生命维度。这种分裂式描写并非自我割裂,而是通过辩证统一展现独立人格的多重面向。学者格命草指出,树的意象实质是诗人对现实情感困境的超越性解答——在今生无法实现的灵魂自由,寄托于来生化身为永恒的自然物。

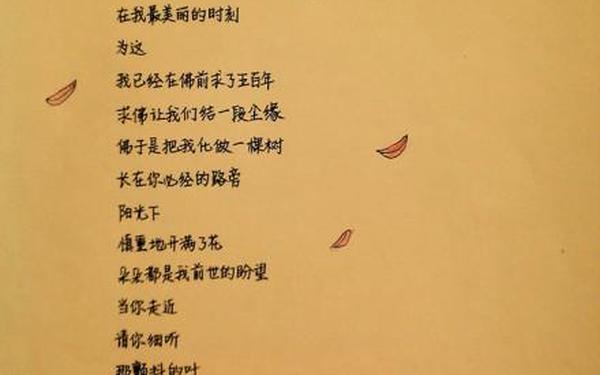

相较而言,席慕容的树承载着更强烈的时间焦虑。“佛前五百年祈求”与“颤抖的叶”形成时空张力,将瞬间的相遇延展为宿命轮回。台湾学者分析,这种宗教意象的运用,实则是将女性在爱情中的被动等待神圣化,树的“慎重开满花”暗含社会对女性完美形象的规训。两首诗同样选择植物作为载体,却指向不同的终极关怀:一个追求个体存在的完满,一个渴望情感联结的永恒。

二、情感表达的镜像对照

| 作品 | 情感基调 | 核心意象 |

|---|---|---|

| 《如果有来生》 | 超脱疏离 | 树、风、鸟的永恒性 |

| 《一棵开花的树》 | 炽热执着 | 花期的短暂与凋零 |

三毛的情感表达呈现“去性别化”特征,“从不依靠、从不寻找”的宣言彻底消解传统女性依附叙事。这种姿态在1980年代的华语文坛具有先锋意义,与舒婷“作为树的形象和你站在一起”的女性独立意识形成互文。而席慕容的诗则深陷凝视焦虑,“最美丽的时刻”的自我物化,暴露了集体无意识中女性价值与青春容颜的捆绑。

三、艺术手法的时空对话

在结构设计上,三毛采用三重变奏:树→风→鸟的意象递进,配合“如果有来生”的复沓,形成螺旋上升的哲学思辨。每个意象群落的二分法(如树的尘土与飞扬)打破线性叙事,创造多维阐释空间。席慕容则运用戏剧独白体,通过“求佛—化树—凋零”的三幕剧结构,将瞬间情感体验拉伸为史诗般的命运长卷。

语言质地上,三毛的“非常沉默、非常骄傲”以矛盾修辞解构传统女性气质,而席慕容的“颤抖的叶”则以通感手法将心理震颤具象化。值得注意的是,两位作家均受绘画训练影响:三毛的意象如油画般充满块面感,席慕容的细节描摹则带有工笔画的精密。

四、文化影响的悖论交织

据高校教材统计,席慕容诗歌因“抒情唯美”特质,入选率高达68%,但近年引发“男权叙事”的批评浪潮。相反,三毛的作品虽未被系统编入课本,却在社交媒体时代被重新发现,“做一棵树”成为都市青年抵抗异化的精神图腾。这种接受史的反差,揭示出社会性别观念变迁对文学经典化的重塑。

跨文化比较显示,三毛的树与艾米莉·狄金森“我栖息在可能性里”的未完成性形成对话,而席慕容的祈求姿态与叶芝“当你老了”的凝视形成镜像。这种全球视野下的互文性,为重新解读两首诗提供了新的理论工具。

永恒与瞬间的和解

当我们将三毛的永恒之树与席慕容的瞬间之花并置,发现二者共同构建了女性书写的双重向度:前者指向个体存在的本体论探索,后者聚焦情感关系的认识论困境。未来的研究可深入探讨:1)自然意象与女性主体性的符号学关联;2)离散作家(如三毛的撒哈拉叙事)与在地作家(如席慕容的台湾经验)的意象差异;3)新媒体时代经典诗歌的传播变异。在解构与重建的循环中,这两棵树将继续生长,见证每个时代的精神年轮。