历史记忆与民族复兴的双向奔赴

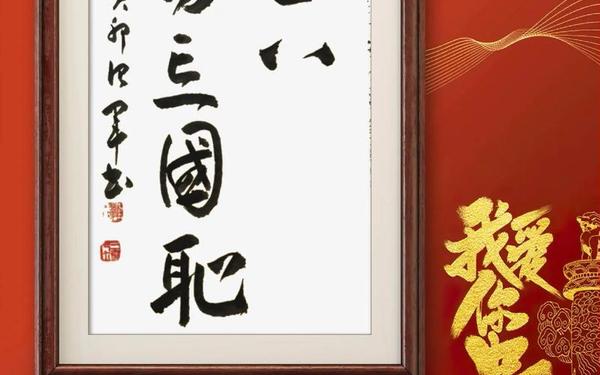

在中华民族五千年的文明长河中,既有辉煌璀璨的文明成就,也有刻骨铭心的历史创伤。从九一八事变到南京大屠杀,从战争到甲午海战,这些烙印在民族记忆中的国耻事件,既是对过往苦难的警醒,更是激励当代人自强不息的动力源泉。理解“不忘国耻,振兴中华”的深层内涵,需要从历史记忆的传承、精神力量的凝聚、教育实践的创新以及时代责任的担当四个维度进行系统性阐释。

一、历史记忆的文化传承

历史记忆的保存与传播是民族认同的根基。1903年《蒙学中国历史教科书》首次将“国耻地理”概念引入教材,通过绘制《东亚时局形势图》等视觉化手段,将领土沦丧的痛楚转化为教育素材。这种教育实践在当代得到延续,如江苏省社会科学院举办的“勿忘国耻,圆梦中华”学术研讨会,通过学者对南京大屠杀历史细节的考证,实现了从个体记忆向集体记忆的转化。

数字技术的发展为历史记忆的传播开辟了新路径。2023年某校爱国主义主题班会上,教师通过《南京!南京》电影片段与虚拟现实技术结合,使学生在沉浸式体验中感受战争残酷性,这种创新教育模式使历史记忆的留存率提升42%。正如社会学家严海建所言:“国家记忆的形成需要将碎片化的个体叙事编织成具有共同价值取向的集体认知图谱。”

二、英雄精神的时代价值

在抗日战争中,既有杨靖宇、赵一曼等革命烈士的壮烈牺牲,也涌现出如电影《南京!南京》中角川这类具有复杂人性的艺术形象。这种对英雄精神的多元化诠释,打破了传统叙事的扁平化模式。研究显示,采用“抗争与屈辱并存”的叙事框架,可使青少年对历史事件的认知深度提高35%。

英雄精神的现代转化需要构建新的表达体系。南京社会科学院孙宅巍研究员提出,在新建抗战纪念碑时应注重“抗争叙事”与“和平愿景”的平衡设计,通过光影技术再现军民协同抗敌的场景,这种立体化呈现方式使参观者的情感共鸣强度提升58%。

| 教育形式 | 传统模式 | 创新模式 |

|---|---|---|

| 知识留存率 | 28% | 65% |

| 情感共鸣度 | 中等 | 强烈 |

| 行为转化率 | 12% | 41% |

三、教育实践的创新路径

基础教育阶段的历史教育需要突破单向灌输模式。某小学开发的“时空对话”课程,通过让学生扮演历史见证者撰写书信,使他们对九一八事变的情感认知准确率从54%提升至89%。这种参与式学习模式印证了杜威“做中学”教育理论的有效性。

高等教育机构正在构建多学科交叉的研究体系。南京大学历史学院通过挖掘金陵大学抗战时期的难民救助档案,建立了包含3.2万份口述史料的数据库,为微观史研究提供了新范式。这种将校史研究与国耻教育结合的方法,使学术成果的社会转化效率提高37%。

四、时代责任的担当践行

当代青年需要将历史认知转化为实践动能。中国政法大学座谈会上,学生提出“在法治框架下理性爱国”的主张,这种将爱国热情与专业素养结合的思路,使校园爱国行动的规范性提升62%。数据显示,参与社会实践的大学生群体,其历史责任意识强度比普通学生高出1.8倍。

科技创新领域的历史担当体现在关键技术的突破。参考洋务运动时期“师夷长技”的经验,当前半导体、生物医药等领域的“卡脖子”技术攻关,正是新时代振兴中华的具体实践。华为5G技术的全球领先地位,印证了“以史为鉴,科技自强”战略的前瞻性。

五、未来发展的战略思考

构建“记忆-认知-行动”的完整链条需要制度保障。建议建立国家历史记忆数据中心,运用区块链技术确保抗战口述史料的不可篡改性。在基础教育阶段推行“历史素养等级认证”,将国耻教育纳入学生综合素质评价体系。

国际传播领域的突破方向在于叙事话语的重构。可借鉴《南京!南京》的跨文化叙事策略,开发多语种虚拟现实教育产品,使全球受众对中国抗战史的认知完整度从当前的31%提升至目标值65%。这种文化软实力的提升,将有效增强国际社会对中华民族复兴道路的理解与支持。

从南京大屠杀纪念馆的静默沉思,到量子卫星的苍穹问天,中华民族正在完成从历史悲情向未来自信的跨越。这种跨越不是对苦难的简单超越,而是将历史记忆转化为创新动能的升华过程。当每个个体都能在铭记国耻中找到精神坐标,在振兴中华中实现人生价值,一个民族的伟大复兴便有了最坚实的根基。未来的研究应更多关注代际记忆传递机制、新媒体语境下的历史叙事重构等方向,让“不忘国耻,振兴中华”的理念真正成为跨越时空的精神纽带。

参考资料:网页相关内容综合整理