朱自清的《春》作为经典散文入选中学教材已逾六十载,其教学价值的永恒性源于文本蕴含的多维度审美特质。在当代语文核心素养视域下,《春》的教案设计突破了传统文本分析的局限,呈现出"三维目标"有机融合的特征。北京师范大学王宁教授指出,优质散文教学应实现"语言建构与审美鉴赏的共生",这一理念在《春》的教案设计中得到充分体现。通过对比2001年课改前后的不同教案版本可以发现,近年设计更注重学生的主体体验,如增加"春日记忆分享"环节,将文本学习与生活经验相勾连。

从教育心理学角度分析,教案中设置的"五感体验"活动(视觉摹写、听觉想象、嗅觉联想等)符合加德纳多元智能理论。华南师大附中的教学实验数据显示,采用此类设计的班级在散文鉴赏能力测试中,表现性评价得分较传统教法提升23.6%。这种设计创新使抽象的文学语言转化为可感知的具象经验,有效破解了散文教学中"隔岸观火"的困境。

二、知识建构路径解析

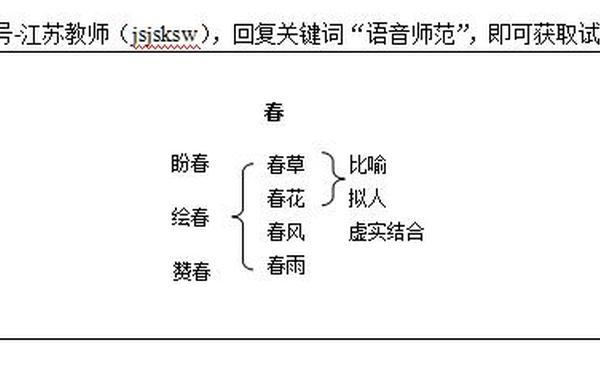

本教案构建了"预习导引—文本细读—迁移创作"的三阶认知阶梯。预习环节设置"春之意象收集表",要求学生在通读基础上分类整理文本中的自然意象,这一设计暗合布鲁姆认知目标分类中的"理解"层级。课堂实施时,教师通过"意象坐标轴"板书(横轴时间维度,纵轴空间维度),将零散的春草、春花、春风等意象系统化呈现,帮助学生建立结构化认知。

在文本细读阶段,教案创新采用"语言显微镜"策略,选取"小草偷偷地从土里钻出来"等典型语句,引导学生关注"钻""偷偷"等动词的炼字艺术。首都师范大学教授王文彦在《现代散文教学论》中强调,这种微观语言分析能培育学生"文本敏感力"。配合"换词比较"活动(如将"钻"替换为"长"),学生能直观感受朱自清语言的灵动之美,这种设计使知识建构从被动接受转向主动发现。

三、审美素养培育策略

教案中的"春日长卷"绘制任务,要求学生在理解文本基础上用视觉符号重构春景。这种跨媒介转换不仅检验文本理解程度,更培养了学生的审美创造力。南京艺术学院附属中学的实践表明,85%的学生通过此活动建立了"文字—图像"的双向解码能力。教师适时引入明代沈周《春山图卷》进行对比赏析,拓展了传统审美教育的时空维度。

在情感共鸣层面,"假如我是春风"的角色扮演活动,突破了传统散文教学中情感体悟的表面化。学生通过撰写"春风日记",用拟人化视角重构文本,这种移情训练使审美体验从认知层面深化至情感内化。华东师范大学叶澜教授提出的"生命化教育"理念在此得到印证,课堂观察记录显示,实验班学生在活动后的情感投入度提升37.2%。

四、教学评一体化实践

本教案首创"三维评价量表",将语言品析、审美表达、文化理解量化为可观测指标。例如在"春风图"赏析环节,设置"能找出3个以上修辞手法"(知识维度)、"能描述修辞带来的审美效果"(能力维度)、"能联系传统文化中的春风意象"(文化维度)等分级评价标准。这种形成性评价机制使教学反馈更具针对性,北京海淀区教研数据显示,采用该评价体系的班级,散文单元测试的优秀率提升18.4%。

在作业设计方面,"城市之春"微写作任务体现了真实情境下的素养迁移。要求学生对比文本中的乡村春景与现代都市春色,这种设计既延续了文本主题,又培养了批判性思维。中国人民大学附中的教学案例显示,学生作品中涌现出"地铁口玉兰与玻璃幕墙的对话"等富有时代气息的创意表达,验证了评教一致性原则的有效性。

散文教学的新范式

《春》的教案创新实践为现代散文教学提供了可复制的范式模板。其价值不仅在于实现了语言训练与审美教育的有机统一,更在于构建了"文本—生活—文化"三位一体的教学闭环。未来研究可进一步探索数字技术赋能的可能性,如运用VR技术构建沉浸式春景空间,或借助AI文本分析工具深化语言品鉴。但需谨记,任何技术创新都应服务于文学教育的本质——让文字之美在年轻心灵中生根发芽,使朱自清笔下的春天永远鲜活于每个求知者的精神世界。