在司法实践中,证据的完整性和真实性往往决定着案件的最终走向。当诉讼当事人因客观原因无法自行收集关键证据时,调取证据申请书便成为打通司法救济通道的重要法律文书。这种兼具程序性与实体性价值的法律文书,既承载着当事人维护合法权益的诉求,也考验着法律工作者对证据规则的精准把握。

一、法律依据与程序要求

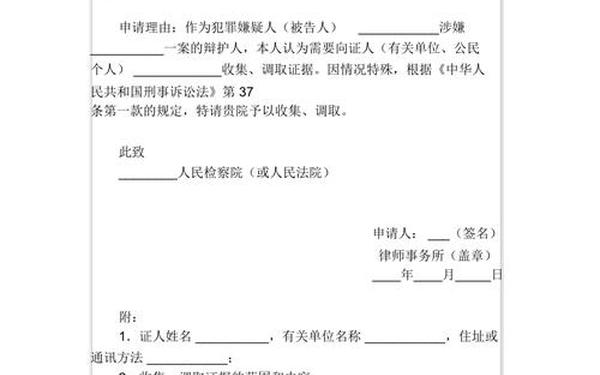

根据《民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十七条,当事人因客观原因无法收集的证据可申请法院调取,此类证据包括国家机构保存的档案、涉及隐私的材料等。刑事案件中,《刑事诉讼法》第四十一条赋予辩护律师向检察机关申请调取无罪或罪轻证据的权利。

程序要求方面,申请书需在举证期限届满前7日提交,并明确证据的保存单位、具体内容和待证事实。以网页1中的拆迁补偿纠纷案为例,申请人因无法获取房屋管理局存档的拆迁合同,通过详细列明档案编号和存放部门,成功获得法院调查令。

| 案件类型 | 法律依据 | 申请时效 |

|---|---|---|

| 民事案件 | 《民诉法》第64条 | 举证届满前7日 |

| 刑事案件 | 《刑诉法》第41条 | 审查起诉阶段 |

二、文书结构与核心要素

完整的申请书应包含四大模块:申请人信息、请求事项、事实理由、证据线索。如网页54所示案例,继承纠纷中申请人不仅列明被继承人房产地址,还附有单位房改档案编号,使法院能准确定位调查目标。

特别需要注意的是,证据关联性论证是成败关键。在网页29的洗钱案中,律师通过比对讯问笔录与同步录音录像的时间差,成功证明证据调取的必要性。这种将程序瑕疵与实体权利受损相联结的论证方式,显著提升申请通过率。

三、实务操作要点

证据调取范围需严格把握法律边界。网页16明确指出,刑事证据包括物证、电子数据等八大类,而民事案件中银行流水、监控录像等亦属常见调取对象。但如网页39所述,律师持调查令获取的证据须经法庭质证方具效力,这要求申请时必须预先评估证据合法性。

以网页34的离婚财产分割案为例,律师通过调查令调取对方三个隐蔽账户的流水记录,发现38万元财产转移痕迹。这种将模糊线索转化为具体调查指令的能力,体现法律文书撰写的专业水准。

四、典型案例解析

在网页32的交通事故案中,申请人精准锁定车辆管理所特定时间段的监控录像,通过表格对比事发时间与车辆解押操作记录,形成完整证据链。这种时空要素的精确锁定,使法院无法拒绝调查申请。

另一起企业拆迁补偿纠纷显示(网页33),律师团队通过10个部门的协同调查,获取征地批文、补偿标准等23份关键文件。该案例揭示,复杂案件往往需要多维度证据调取申请的组合运用。

五、常见误区与改进建议

实务中常见两大误区:一是证据范围描述过于宽泛,如"调取所有相关记录"等模糊表述;二是忽视证据保管单位的配合义务说明。改进方向包括:

- 采用"时间+地点+内容"三位一体定位法

- 引用《信息公开条例》强化调查正当性

- 附具证据线索示意图提升可操作性

随着电子证据占比提升(2024年已达民事诉讼证据量的63%),未来需关注区块链存证、云数据调取等新型申请模式。建议司法部门建立跨部门电子证据调取平台,提升调查效率。

总结而言,调取证据申请书的撰写是技术更是艺术。它要求法律工作者既要有显微镜般的细节把控力,又要有望远镜式的全局观。只有将法律规范、证据规则与实务经验熔铸一体,才能锻造出真正具有司法推动力的法律文书。