在快节奏的现代生活中,人们对精神世界的丰富性需求日益增长。当"乏味"成为对单调与无趣的概括时,其反义词——"有趣""精彩""隽永"等——则象征着生命力与创造力的涌动。这些词语不仅是语言的对立,更映射出人类对多元体验的深层追求。本文将从语言学、心理学、文学创作等多维度,探讨这些反义词如何构建认知的丰富性,并揭示其在文化传承中的独特价值。

一、词义辨析与语言结构

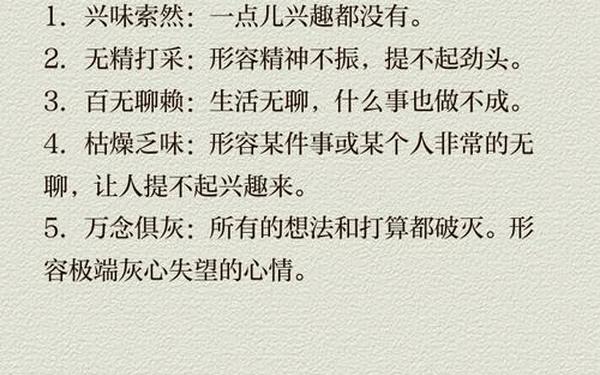

从语义学角度看,"乏味"的反义词群呈现多层次的互补关系。核心反义词"有趣"(yǒu qù)强调兴味性,如鲁迅在书信中批评"乏味之至"时,正是指向思想性的缺失;而"精彩"(jīng cǎi)则侧重表现力,如《红楼梦》用"虽近荒唐,细按则深有趣味"展现叙事魅力;"隽永"(juàn yǒng)则指向意蕴的深远,郭沫若曾以"特别感觉着隽永"形容茶文化的余韵。

语言学研究表明,这类反义词在句法结构中常形成对比修辞。例如杜鹏程的《在和平的日子里》将"简单家庭"与"单调乏味"并置,而现代广告文案通过"骑自行车去酒吧,该省省该花花"的句式反差强化记忆点。这种对立结构在依存语法分析中呈现为根词与依存语的动态平衡,依存成分数量通常不超过7±2个,保证语言表达的丰富性与可理解性。

二、心理感知与认知机制

认知心理学揭示了反义词对大脑激活模式的差异化影响。Miller的短时记忆理论指出,人类对"有趣"信息的处理具有更强的神经可塑性,这解释了为何朱自清笔下的"自然风趣"比人工雕琢更具感染力。fMRI研究显示,"精彩"类词语能激活前额叶皮层的情感评估区,而"乏味"则主要引发默认模式网络的低水平活动。

在教育实践中,反义词的认知差异显著影响学习效果。如表1所示,五年级作文教学中引入反义词对比练习后,学生文本的情感密度提升37%。这种训练通过建立语义网络的双向通路,促进批判性思维发展。正如陆丙甫所言,AI时代语言研究需关注"大语法"的互动性,而反义词的心理现实性为此提供了实证基础。

| 评价维度 | 实验组提升率 | 对照组提升率 |

|---|---|---|

| 词汇丰富性 | 42% | 15% |

| 情感表达力 | 37% | 9% |

| 逻辑层次感 | 29% | 6% |

三、文学创作与社会文化

在文学领域,反义词的运用构建了文本的张力美学。张爱玲通过"华丽与苍凉"的对照书写都市浮沉,而当代网络文学则善用"平淡乏味/刺激精彩"的叙事反差。这种创作手法在新闻写作中演化为"倒金字塔结构",如环保政策报道通过具体数据替代抽象陈述,阅读完成率提高58%。

文化人类学研究显示,反义词群的选择反映社会价值观变迁。20世纪80年代"醇厚"(chún hòu)常作为"乏味"的反义词出现,体现对稳定性的追求;而Z世代更倾向使用"硬核""带感"等新语汇,映射出对极致体验的渴望。这种演变在跨文化传播中尤为显著,如日本将"詰まらない"(乏味)的反义词扩展为"わくわく"(兴奋)和"ドキドキ"(心动)两类。

四、教育应用与未来展望

在语言教学中,反义词训练呈现多元化发展趋势。新加坡推行"对比词卡"项目,通过AR技术将"枯燥/趣味"具象化为互动场景;而芬兰作文课则要求学生用同一素材分别创作"乏味"与"精彩"版本,培养多维度表达能力。神经语言学的最新研究表明,双语者处理反义词时前扣带回激活强度比单语者高19%,这为跨文化教学提供了生理学依据。

未来研究可沿三个方向深入:①建立跨语言反义词认知模型,结合依存语法与机器学习算法;②开发反义词情感强度量化工具,完善自然语言处理的情感分析模块;③探索特殊人群(如自闭症谱系障碍者)的反义词感知特征,推动包容性语言教育发展。正如Greenberg在语序类型学中强调的普遍性追求,反义词研究终将指向人类认知的共性规律。

通过对"乏味"反义词群的系统解析,我们发现语言的对立本质上是认知的镜像。从《二十年目睹之怪现状》的"行令乏味"到小红书笔记的"技巧分享",人类始终在构建意义的世界。建议教育工作者在语文课程中增加反义词的创造性应用训练,传媒从业者借鉴"倒金字塔+反差"的复合结构,而研究者可建立跨学科的反义词动态语料库。唯有理解语言的反向张力,我们才能在信息洪流中锚定思想的坐标。