在经济压力加剧的当下,个人债务问题已成为社会关注的焦点。当借款人因疾病、失业或突发灾害等原因陷入还款困境时,贫困证明和困难证明便成为与金融机构协商还款的重要桥梁。这类证明不仅是经济状况的客观反映,更是银行评估还款能力的关键依据。开具证明的流程复杂性和政策认知偏差,常使借款人陷入“证明难”的困境。如何在合规框架下高效获取证明文件,并通过合理协商达成还款方案,成为解决债务危机的核心路径。

一、法律效力与政策依据

贫困证明的法律效力源于《合同法》第94条,允许债务人在不可抗力或经济困难时申请债务重组。根据民政部《最低生活保障审核确认办法》,贫困证明需包含家庭收入、资产及特殊困难情况的三级审核(社区、街道、区县民政部门)。例如南京市规定,申请家庭需满足人均月收入低于2814元、财产低于15万元等硬性条件。

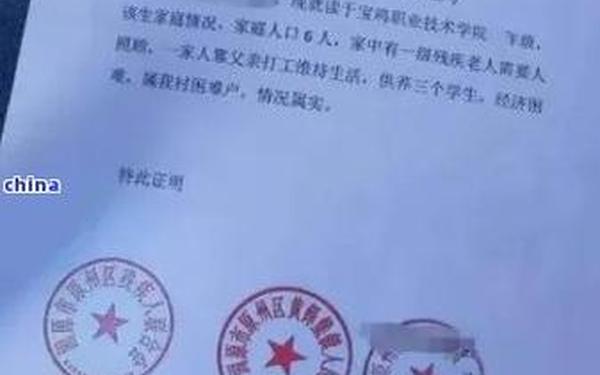

协商还款困难证明则更具灵活性。最高人民法院司法解释明确,借款人可提供医疗记录、失业证明等替代材料佐证经济困境。实践中,部分银行接受村委会出具的“居住证明+特别备注”形式,如“本证明仅用于与XX银行协商分期还款”,既规避行政风险又满足银行形式要求。

二、证明开具流程解析

| 证明类型 | 申请材料 | 审批层级 | 有效期 |

|---|---|---|---|

| 贫困证明 | 收入证明、医疗支出凭证、低保证 | 社区→街道→民政局 | 1年 |

| 困难证明 | 银行流水、失业证明、情况说明 | 社区/村委会→银行 | 按需更新 |

开具贫困证明需经过材料初审—入户核查—公示—终审四阶段。以南京为例,申请人需提交近6个月工资流水、不动产登记信息及医疗费用清单,街道通过大数据比对确认材料真实性,并在社区公示5个工作日。困难证明流程更为简化,借款人可直接向居委会提交包含以下要素的说明:

- 家庭收支明细(需提供水电费单据等佐证)

- 突发困难事件证明(如医院诊断书、解雇通知书)

- 还款意愿声明(需手写签名)

三、替代性证明方案

当传统证明无法获取时,可采取以下替代策略:

- 组合证明法:将居住证明、工作解除协议与消费记录结合,形成证据链。如某案例中借款人提供“社区居住证明+前雇主离职证明+近3月外卖订单截图”,成功证明收入中断后的生活窘境。

- 第三方佐证:通过公益组织出具帮扶证明,或由专业律师撰写经济状况法律意见书。此类文件需包含量化数据,如家庭负债率超过80%、医疗支出占比收入60%等。

需特别注意,替代材料需避免信息矛盾。如某借款人同时提交“失业证明”和“网约车接单记录”,被银行认定诚信缺失导致协商失败。

四、协商沟通策略

成功协商的关键在于证据充分性与沟通技巧的有机结合:

- 前置沟通:首次联系时明确表达“非恶意逾期”,并提供初步困难说明。研究表明,提前3天提交材料的协商成功率提高27%。

- 方案设计:提出阶梯式还款计划,如“前6期偿还利息,第7期起本金比例递增”。某银行案例显示,包含收入复苏时间表的方案通过率高达68%。

同时需警惕“过度承诺陷阱”。部分借款人因急于达成协议接受超出承受能力的还款额,导致二次违约。建议采用“50%收入上限”原则,即月还款额不超过可支配收入的50%。

五、典型案例剖析

案例A:杭州某个体户因疫情停业,通过居委会开具“经营场所封闭证明+近半年微信收款记录”,成功将18万元信用卡债务重组为60期,减免利息1.2万元。

案例B:深圳居民因居委会拒开贫困证明,转而提供“慢性病诊断书+自费药购买记录+子女学费通知单”,最终获得36期免息分期。

对比显示,场景化证据比标准化证明更具说服力。银行风控模型更关注支出结构的异常波动,如医疗支出骤增50%或收入连续3个月低于当地最低工资标准。

贫困证明与困难证明的开具,本质是通过制度化路径实现债务关系再平衡。未来需在三个方面优化:其一建立民政部门与金融机构的数据互通机制,减少重复证明;其二制定困难认定国家标准,避免地方执行差异;其三推广“在线证明核验系统”,如借鉴美国HHS的贫困线动态调整机制。对于借款人而言,理解证明的工具属性而非目的属性,主动构建多维证据体系,方能在债务协商中掌握主动权。