题目:铭记九一八:以史为鉴,振兴中华

引言:历史的回响

1931年9月18日,沈阳城外的柳条湖畔响起刺耳的爆炸声。日本关东军自导自演炸毁南满铁路,反诬中国军队破坏,以此为借口发动震惊中外的“九一八事变”。短短数月,东北三省全境沦陷,3000万同胞沦为亡国奴,中华民族陷入空前危机。这一天,成为中国人民抗日战争的起点,也是世界反法西斯战争的序幕。

一、铁蹄下的屈辱:事变始末与民族之殇

1. 蓄谋已久的侵略

日本觊觎中国东北已久,其“大陆政策”明确提出“欲征服世界,必先征服中国;欲征服中国,必先征服满蒙”。1927年“东方会议”后,日本加速策划侵华行动,频繁在东北制造摩擦,如万宝山事件、中村事件,为全面入侵制造借口。

2. “不抵抗”下的沦陷

事变当晚,日军仅以300兵力进攻北大营,而东北军因“不抵抗”命令放弃抵抗,8000守军溃败。短短半年内,日军以极低代价占领东北全境,掠走军械、物资价值超18亿元,沈阳兵工厂等战略资源尽落敌手。蒋介石寄希望于国际调停,却换来日本在东北扶植伪满洲国傀儡政权。

3. 血泪交织的抗争

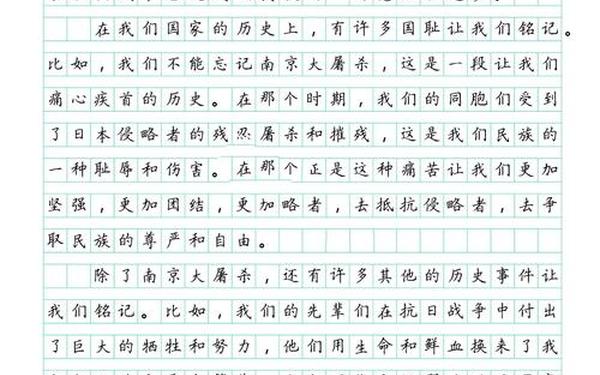

尽管国民消极应对,东北军民仍自发奋起:杨靖宇率抗联战士血战白山黑水,赵一曼在酷刑中坚守气节,马占山打响江桥抗战第一枪……这些英雄用生命诠释了民族气节。

二、历史的镜鉴:从屈辱到觉醒

1. “不抵抗”的教训

张学良晚年坦言:“若当年拼死抵抗,历史或可改写。”不抵抗政策不仅助长侵略者气焰,更暴露了旧中国积贫积弱、政权分裂的致命弱点。历史证明,唯有团结自强,方能抵御外侮。

2. 民族意识的觉醒

九一八事变后,“中华民族到了最危险的时候”成为全民族共识。爱国学生游行、工人罢工、文艺界抗日救亡运动风起云涌,为全面抗战奠定群众基础。毛泽东指出,事变使中国社会矛盾从阶级对立转向民族存亡,催生了抗日民族统一战线。

3. 世界反法西斯的起点

九一八事变是法西斯国家首次大规模侵略行动,比欧洲战场早8年。中国军民14年浴血奋战,牵制日军主力,为世界反法西斯战争胜利作出不可磨灭的贡献。

三、当代启示:青年使命与强国担当

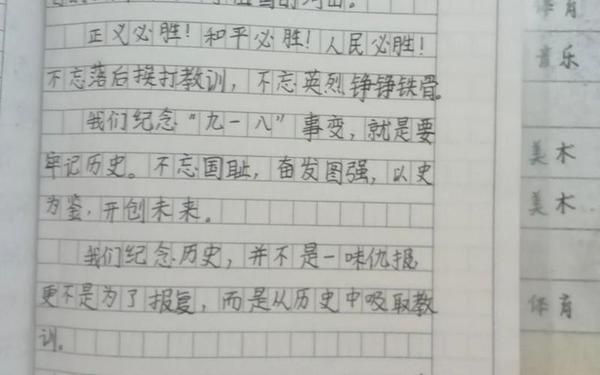

1. 勿忘国耻,警钟长鸣

沈阳“九一八”历史博物馆残历碑上,弹痕依旧清晰;每年的防空警报提醒我们:和平不是理所忘记历史等于背叛未来。习近平总书记强调,要以史为鉴,“让战争悲剧不再重演”。

2. 以史为鉴,自强不息

从“两弹一星”到“北斗组网”,从高铁驰骋到航母入列,今日中国已非昔日的“”。但核心技术“卡脖子”问题警示我们:唯有科技自立,方能不受制于人。

3. 青年责任:传承与超越

作为新时代青年,我们无需再以血肉之躯御敌,但需以智慧与创新捍卫国家尊严。铭记历史不是延续仇恨,而是以更开放的胸怀学习先进,以更坚定的信念维护和平。

历史的火炬,照亮未来

九一八的硝烟早已散尽,但历史的回响永远激荡。站在新的历史节点,我们铭记的不仅是屈辱,更是觉醒的力量;守护的不仅是和平,更是民族的未来。正如鲁迅所言:“惟有民魂是值得宝贵的,惟有他发扬起来,中国才有真进步。”

引用素材建议:

理论升华:习近平总书记讲话、毛泽东论述见。