九年级化学作为学生系统接触化学学科的起点,其教案设计与默写训练的科学性直接影响学生对基础概念的理解深度。随着新课标对核心素养培养要求的提升,如何通过结构化教案构建知识框架,并借助默写强化重点难点,已成为教学实践中的关键课题。本文将从课程设计、实验教学、知识体系构建、训练方法创新等维度,探讨如何实现教学与训练的高效协同。

一、教案设计的科学架构

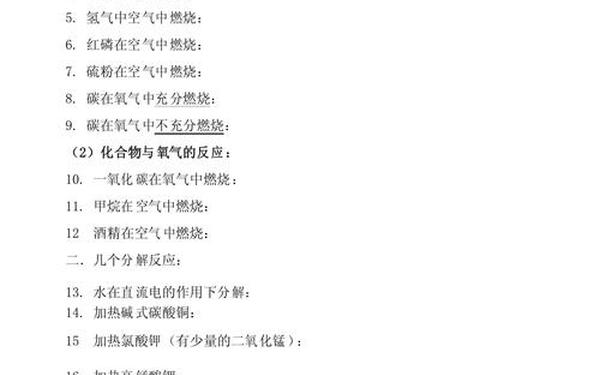

九年级化学上册教案需遵循“宏观辨识-微观探析-符号表征”的认知逻辑。例如在《物质的变化和性质》单元中,通过对比蜡烛燃烧与冰融化的实验现象,引导学生建立物理变化与化学变化的本质区别,这种设计符合课标要求的“通过实验观察形成科学概念”。人教版教材特别强调“性质决定用途”的学科思维,在《金属材料》章节中,通过铁、铝、铜的导电性实验数据对比,配合金属晶体结构模型,实现从现象到本质的认知跃迁。

| 单元主题 | 核心素养目标 | 实验设计示例 |

|---|---|---|

| 空气成分探究 | 科学探究能力、证据推理 | 红磷燃烧法测定氧气含量(误差分析) |

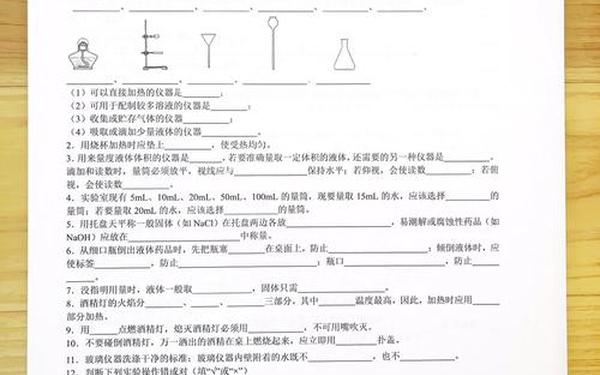

| 溶液配制 | 实验操作规范、量值意识 | 10%氯化钠溶液配制(天平使用技巧) |

二、知识体系的螺旋深化

从上册的原子结构认知到下册的离子反应规律,知识呈现螺旋式进阶特征。以《原子的构成》为例,通过葡萄干面包模型、卢瑟福α粒子散射实验等科学史素材,配合电子云动态演示,帮助学生突破微观粒子不可见的认知障碍。在《化学方程式计算》模块,采用“质量守恒→比例推导→实际应用”的三段式教学,将计算能力与守恒思想有机融合。

默写训练在此阶段发挥认知强化作用,例如元素周期表前20号元素的名称、符号、原子结构示意图的周期性默写,能够促进学生对周期律的直观理解。研究显示,采用“思维导图默写法”的学生在物质分类测试中准确率提升27%。

三、实验教学的创新实践

化学实验是培养科学探究素养的核心载体。在《二氧化碳制取》实验中,通过对比碳酸钠与稀盐酸、石灰石与稀硫酸等不同试剂的反应速率,引导学生自主设计气体发生装置,这种开放式探究显著提升学生的方案优化能力。安全规范教育贯穿始终,如酒精灯“三禁止”原则(禁止对火、禁止混用、禁止吹灭)通过错误操作视频警示,强化操作记忆。

数字化实验设备的引入拓展了教学深度。利用pH传感器实时监测中和反应曲线,使学生直观理解滴定突跃现象;红外热像仪展示不同金属导热性差异,将抽象性质转化为可视数据。这些创新手段使实验教学从验证性向探究性转型。

四、训练策略的多元整合

默写训练需突破传统记忆模式,实施分层递进策略:基础层侧重化学用语规范(如离子符号书写),应用层强化方程式配平技巧,拓展层训练工艺流程分析。研究数据表明,采用“错题重组默写法”的学生在月考中计算题得分率提升19.3%。

信息技术赋能个性化学习,例如通过化学式拼写APP进行动态听写,系统即时反馈错误类型;虚拟实验室模拟危险操作后果,在安全环境中培养风险预判能力。这些智能工具使训练效率产生质的飞跃。

结论与建议

九年级化学教学需实现教案系统性与训练精准性的双维突破。建议教师:①参考人教版最新教案的素养目标设计(如2024版单元任务清单);②开发“现象-原理-应用”三位一体的实验课程包;③构建“基础记忆→迁移应用→创新思维”的梯度训练体系。未来研究可探索人工智能在个性化默写反馈中的应用,以及跨学科项目对化学核心概念的深化作用。