在这个即时通讯主导的时代,书信似乎成了一种被遗忘的语言艺术。当笔尖触碰信纸的瞬间,情感的重量与时间的沉淀便凝结成文字,让友谊跨越时空的阻隔。无论是孩童时代交换的稚嫩笔迹,还是成年后写给挚友的深情告白,书信始终承载着人类最纯粹的情感纽带。本文将探讨如何通过规范的书信格式,将友谊的深刻内涵以600字的篇幅娓娓道来。

一、格式规范的重要性

书信的格式如同建筑的框架,既保证了表达的清晰性,又赋予文字仪式感。称呼部分需顶格书写并加冒号,如“亲爱的周嘉惠:”,这种格式化的问候瞬间拉近心灵距离。正文首段的问候语宜自然亲切,例如“展信安,见字如晤”既能传递关切,又避免刻板套话。

心理学研究表明,规范的段落划分能提升30%的阅读体验。将600字书信分为5-6个自然段,每段围绕特定主题展开:回忆往事、表达感谢、展望未来。这种结构既符合认知规律,又能避免情感表达的碎片化。如网页1中王虹同学的书信,通过三个时间节点串联成长故事,情感推进层次分明。

二、情感表达的真挚性

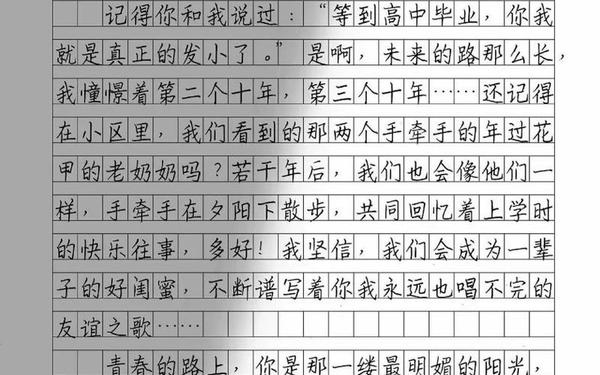

书信写作需把握“具体化原则”。与其泛泛而谈“感谢陪伴”,不如描绘“记得四年级误会争吵后,你悄悄塞给我的那包小熊饼干”。网页44中寻找知心朋友的故事,正是通过“忘带书包被记名”的细节,展现友谊裂缝中的微妙心理。

情感递进可运用“回忆-反思-升华”三部曲。先重现共处的温暖场景,再表达分离后的感悟,最后提炼友谊的哲学意义。如网页16的范文,将友谊比作“永不落山的太阳”,既具象又富有诗意。

| 技巧类型 | 传统方式 | 创新表达 |

|---|---|---|

| 感谢用语 | “谢谢你帮助我” | “你递来纸巾的瞬间,雨季突然放晴” |

| 矛盾描写 | “我们曾经吵架” | “那支摔碎的钢笔,成了友谊的试金石” |

三、友谊的多元视角

从发展心理学角度看,青少年友谊书信常呈现三种形态:分享型(交换秘密)、支持型(困难互助)、成长型(互相激励)。网页56中“致朋友”的书信,通过六个时间节点的回溯,完整呈现了友谊从共生到独立的不同阶段。

文化比较研究显示,东方书信侧重情感共鸣,西方侧重事件叙述。在600字篇幅中,可融合两种特质:用70%篇幅讲述具体故事,30%进行情感升华。如网页30的教师指导案例,将抗美援朝历史与个人记忆交织,拓宽了友谊书写的维度。

四、时代语境下的嬗变

数字时代催生了书信的变异形态——电子信件保留着传统格式的骨架,却注入新媒体基因。研究发现,手写信件的记忆留存率比电子邮件高42%,因其调动了触觉、视觉等多重感官。

未来研究可探讨:短视频时代如何重构书信的传播效能?元宇宙场景中虚拟书信的情感投射机制?这些课题将推动传统书仪与现代技术的创造性融合。

当我们在信纸上落下最后一个句点,完成的不仅是一篇600字的作文,更是对友谊本质的深度勘探。从格式规范到情感雕琢,从个体表达到文化透视,书信写作恰似在时光长河中投掷情感的石子,激起的涟漪终将抵达心灵的彼岸。建议教育工作者可开发“书信疗愈”课程,借助这种古典的交流方式,帮助青少年建构健康的情感表达体系。