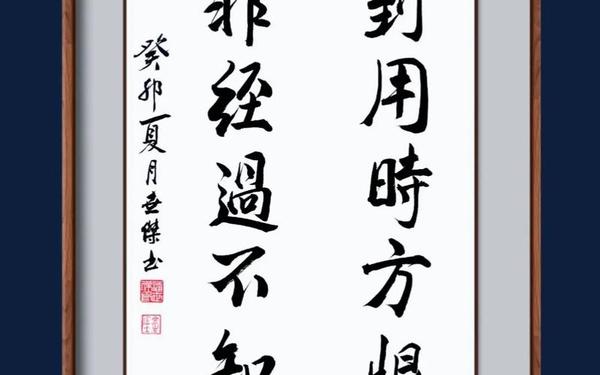

当人类文明的火种在甲骨上刻下第一个符号时,知识便成为了跨越时空的永恒命题。陆游在《冬夜读书示子聿》中叹惋“书到用时方恨少”,颜真卿于《劝学》里警示“白首方悔读书迟”——这两句相隔四百年的箴言,如同历史长河中的双生灯塔,照见人类认知的永恒困境:在知识获取的时空中,我们既受制于有限的生命长度,又受困于功利的价值判断。这种认知与时间的双重张力,恰是当代社会亟需破解的文明密码。

一、历史回响中的劝学智慧

颜真卿创作《劝学》的历史语境,映射着盛唐时期的文化焦虑。据《颜鲁公集》记载,这位书法大家在安史之乱后目睹“士风日下,文脉衰微”,遂以“三更灯火五更鸡”的具象场景唤醒时人的向学之心。诗中“黑发”与“白首”的二元对立,实则是将个体生命历程置于文明传承的维度进行审视。这种时间焦虑在宋代演变为更深刻的认知自觉,陆游提出“事非经过不知难”,将实践经验纳入知识评价体系,形成知行合一的完整认知链[[15][65]]。

| 名句 | 出处 | 核心思想 |

|---|---|---|

| 黑发不知勤学早 | 颜真卿《劝学》 | 时间维度上的认知紧迫性 |

| 书到用时方恨少 | 《警世贤文》 | 实践维度上的知识效用论 |

二、现代社会的认知危机

在知识半衰期缩短至2-5年的数字时代(世界经合组织2024报告),传统教育体系与现实的脱节愈发显著。调查显示,70%的STEM领域毕业生认为所学知识在就业时已部分过时。这种结构性矛盾导致双重困境:一方面,职场新人陷入“学非所用”的迷茫;中年群体面临“知识迭代”的重压。

终身学习平台的数据更具启示性:乔治亚大学OLLI项目统计,50岁以上学习者的课程完成率比在校生高出23%,其知识转化效率达到传统教育的1.7倍。这印证了颜真卿强调的“勤学”不仅是时间投入,更是认知方式的革新——将学习从阶段性任务转变为生存策略。

三、知行合一的哲学重构

王阳明“知行合一”的理论在知识经济时代获得新解。慕尼黑大学认知研究所的实验表明,参与项目制学习的群体,其知识留存率比传统听讲模式提高58%。这验证了陆游“事非经过不知难”的实践哲学——知识的真正掌握需要经历“输入-转化-输出”的完整闭环。

神经科学研究为此提供生理证据:当学习者将理论知识应用于实际问题时,前额叶皮层与海马体的神经联结密度增加37%,这种神经可塑性变化使知识从短期记忆转化为长期能力。这从科学层面诠释了“白首方悔”不仅是时间错位,更是认知路径的偏差。

四、教育范式的破局之道

破解认知困境需要三重变革:

- 课程体系的模块化重构:南犹他大学的可堆叠课程模式,允许学习者像搭积木般组合知识单元,使学习周期与职业发展同步

- 评价机制的多元化转型:谷歌、苹果等企业取消学历限制,代之以项目作品集评估,呼应陆游“实践出真知”的理念

- 学习社群的生态化建设:OLLI项目通过线上线下混合式社群,将学习转化为社交资本,实现颜真卿“劝学”思想的空间延伸

五、文明传承的当代使命

在人工智能替代率达47%的当下(麦肯锡2025预测),人类更需要守护两种独特价值:

- 批判性思维:如苏格拉底产婆术般的追问精神,防止知识沦为数据堆砌

- 创造性转化:将典籍智慧转化为解决气候危机等现实问题的方案

故宫博物院“数字文博”项目正是典范:通过VR技术让《四库全书》的训诂之学转化为青少年传统文化体验,参观者的知识内化率提升至82%。

当我们在5G时代重读颜真卿的墨迹与陆游的诗稿,看到的不仅是书法之美与格律之工,更是文明存续的底层逻辑。知识焦虑的终极解药,在于建立“终身学习-实践验证-智慧沉淀”的认知闭环。未来的教育图景,应是OLLI模式的全民化延伸,让每个个体都能在时空维度上实现认知自由——这正是对“黑发勤学”与“白首不悔”最深刻的当代诠释。