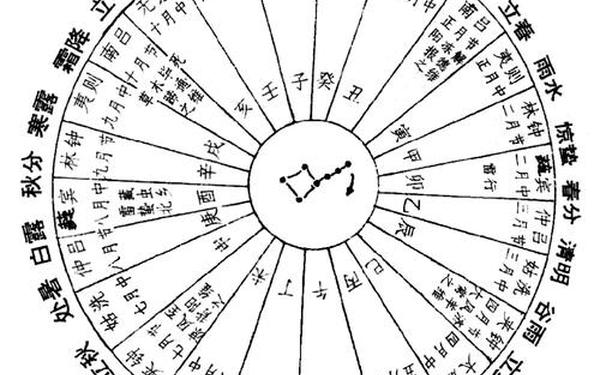

在农耕文明的千年智慧中,二十四节气如同自然界的精准钟表,将地球公转轨迹切割为二十四段诗意的时间刻度。2025年的节气时间表延续了这一古老而科学的体系:从1月5日的小寒到12月21日的冬至,每个节气以太阳到达黄经特定角度为标志,如立春始于黄经315°,冬至则对应270°。这些时间节点不仅记录着地球与太阳的宇宙之舞,更承载着中国人对自然规律的深刻认知——比如惊蛰雷动与春分昼夜均分的物候特征,正是古人通过北斗七星斗柄指向与太阳黄道位置双重观测形成的智慧结晶。

一、节气体系的天文与历法根基

现行二十四节气以太阳回归年为基准,将黄道平面划分为24个15°等分区间。2025年的节气时间精确到秒级,例如立春为2月3日22:10:13,秋分则落在9月23日2:19:04,这种精度源于现代天文学对地球公转轨道偏心率的精密计算。值得注意的是,农历闰六月导致立秋(8月7日)出现在闰月,这是阴阳合历调和太阳年与朔望月差异的典型例证。

节气与物候的对应关系在《月令七十二候集解》中形成严密系统。以惊蛰为例,其初候“桃始华”对应长江流域3月初的桃花盛开,而北京地区受气候差异影响,真正达到此物候状态往往延迟至清明前后。这种时空差异性揭示了节气体系以黄河流域为基准的区域特征,也解释了岭南地区“未过惊蛰先打雷”的特殊气候现象。

二、节气与农事生产的千年智慧

2025年节气时间表中暗含的农事密码,在古籍《齐民要术》与现代农学间架起桥梁。谷雨(4月20日)的“萍始生”现象,既是水稻育秧的水温指标,也是江南地区开始采制雨前茶的物候信号。而霜降(10月23日)后北方冬小麦灌浆期的防冻措施,与《氾胜之书》记载的“雪汁拌种”技术形成跨越两千年的呼应。

| 节气 | 关键农事 | 古籍依据 |

|---|---|---|

| 清明 | 水稻选种、瓜类育苗 | 《四民月令》 |

| 芒种 | 抢收小麦、播种夏玉米 | 《王祯农书》 |

| 寒露 | 采收马铃薯、灌冬水 | 《农政全书》 |

现代农业科技虽已引入气象卫星监测,但山东寿光蔬菜基地仍参照小满(5月21日)的“靡草死”现象调整大棚通风,这种传统物候知识与现代设施农业的结合,创造了亩产倍增的奇迹。

三、节气文化的时空传承

从珠江三角洲的“惊蛰打小人”到黄河流域的“清明插柳”,节气习俗呈现鲜明地域特色。2025年惊蛰(3月5日)前夕,广东地区仍延续着祭白虎仪式,用朱砂绘制白虎图并涂抹猪血,这种融合巫术与艺术的民俗,实际是早期自然崇拜的心理遗存。而秋分(9月23日)前后的“中国农民丰收节”,则是传统节气与现代节庆的成功嫁接范例。

中医养生体系与节气深度融合形成独特时序医学。根据2025年节气特点,立冬(11月7日)应侧重补肾藏精,这与现代医学发现的人体维生素D季节性变化规律不谋而合。苏州中医院开展的“节气针灸”临床研究显示,在春分、秋分施行平衡针法,可显著改善自主神经功能紊乱。

四、现代社会的节气价值重构

在气候变化背景下,二十四节气正在经历适应性调整。对比1900-2025年气象数据,惊蛰物候期平均提前5.2天,这促使农科院建立动态物候模型,将节气与积温数据结合指导播种。节气文化衍生出新型经济形态——浙江遂昌的“立夏饭”主题旅游、京东大数据显示的“冬至饺子皮”销量激增现象,证明传统文化IP的商业转化潜力。

联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,其意义不仅在于文化保护,更在于为全球气候治理提供东方智慧。挪威北极研究所正在研究将节气体系应用于斯瓦尔巴群岛的极地生态监测,这种跨文化应用展现了传统知识体系的现代生命力。

当我们凝视2025年节气时间表,看到的不仅是日期排列,更是中华文明对天人关系的深邃思考。在太空育种与AI气象预测的时代,节气体系依然发挥着生态校准器的作用——它提醒人类在征服自然的保持对天地规律的敬畏。未来研究可深入探索节气物候模型与气候变化响应机制,以及节气文化在青少年自然教育中的实践路径,让古老智慧继续照耀人类可持续发展的征程。