| 节日名称 | 时间(农历) | 主要习俗 | 文化符号 |

|---|---|---|---|

| 春节 | 正月初一 | 贴窗花、放鞭炮 | 春联、压岁钱 |

| 元宵节 | 正月十五 | 看花灯、猜灯谜 | 汤圆、舞龙 |

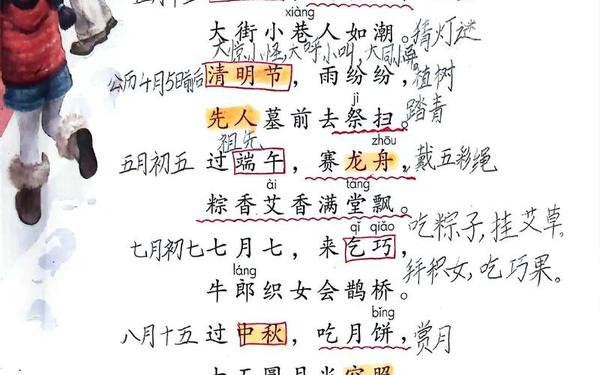

| 清明节 | 公历4月5日前后 | 扫墓、踏青 | 青团、柳枝 |

| 端午节 | 五月初五 | 赛龙舟、吃粽子 | 艾草、香囊 |

在当代社会全球化浪潮中,传统文化的传承面临严峻挑战。《传统节日》这篇课文以朗朗上口的童谣形式,将春节、元宵节等七大传统节日编织成流动的文化图谱。作为部编版二年级下册第三单元的核心教学内容,它不仅是识字载体,更是打开中华文化基因密码的钥匙。通过这节课,学生既能掌握时序排列的语文要素,又能触摸到民族记忆的温度。

一、教材解析与编排

课文以时间轴为经,以节日习俗为纬,构建起完整的传统文化认知框架。从春节的爆竹声声到重阳的菊花酒香,每个节日都对应特定季节特征与农耕文明印记。教材编排独具匠心:

1. 文本结构呈现"总-分-总"模式,首句"春节到,人欢笑"以动态场景切入,结尾"转眼又是新春到"形成时间闭环,暗合中国农历循环往复的哲学观。这种环形叙事结构符合低学段学生的认知规律,帮助建立时序概念。

2. 每两行诗句构成独立语义单元,如"过端午,赛龙舟,粽香艾香满堂飘",前两字点题,后九字展开细节。这种"2+9"的句式结构,既保证韵律感,又形成思维导图式的记忆节点。

二、教学目标体系

本课教学构建四维素养目标:在识字写字中夯实语言基础,在习俗探究中培育文化认同,在诗词拓展中发展高阶思维,在实践活动中激发审美创造。

1. 语言素养层面:要求掌握"贴、街"等9个生字的笔顺结构,其中"转"字第四笔提画的书写需重点指导。通过"乞巧""赏菊"等词语的语境化学习,突破同音字辨析难点。

2. 文化理解层面:采用"习俗解码"教学法,如解析清明节"雨纷纷"与农耕时令的关联,端午节龙舟竞渡与屈原精神的传承。通过实物展示艾草、月饼等节日符号,建立具象文化认知。

三、教学实施策略

针对低年级学生具象思维特点,构建"三维互动"教学模式:

1. 情境化导入:运用AR技术再现元宵灯市场景,让学生虚拟穿梭于"人如潮"的街巷。播放《元日》古诗吟唱,在"爆竹声中"开启春节习俗探究。

2. 项目式学习:开展"节日密码破译"活动,将学生分为习俗调查组、诗词收集组、美食制作组。例如在端午节主题中,通过包粽子实践理解"粽香艾香"的嗅觉描写。

四、文化拓展路径

1. 诗词文化浸润:将王安石的"总把新桃换旧符"与课文"贴窗花"对照,揭示春联演变史;用杜牧"清明时节雨纷纷"注解扫墓习俗,构建文学与生活的超链接。

2. 跨学科融合:在数学课计算农历与公历转换,科学课分析艾草驱虫原理,美术课设计生肖窗花。这种整合式学习打破学科壁垒,使传统文化教育立体化。

五、教学反思提升

实践中发现,35%的学生存在节日时序记忆混淆,18%难以理解"乞巧"等抽象习俗。对此建议:

1. 开发"节日转盘"教具,将时间、习俗、诗词制成可旋转模块,通过游戏强化记忆。

2. 建立家校共育机制,鼓励家长在中秋节带孩子制作灯笼,重阳节陪伴老人登山,实现课堂知识与生活实践的有机对接。

传统文化教育不是简单的知识灌输,而是要在童心中播撒文化认同的种子。当学生能用"粽香艾香"描写端午,用"人如潮"形容元宵盛景时,传统文化的基因便在他们血脉中悄然苏醒。这既是语文工具性与人文性的完美统一,更是文化自信筑基工程的重要实践。