二年级语文近义词与反义词学习全攻略

在小学语文学习中,近义词和反义词是词汇积累的核心内容。二年级作为语言能力发展的关键阶段,系统掌握近义词与反义词不仅能提升阅读理解的深度,还能增强写作表达的丰富性。例如,“美丽”与“漂亮”的细微差别,“高兴”与“快乐”的情感层次,都需要通过科学训练来强化认知。本文将从词汇积累、学习方法、实际应用三个维度,结合教学实践案例,全面解析这一知识模块的教与学。

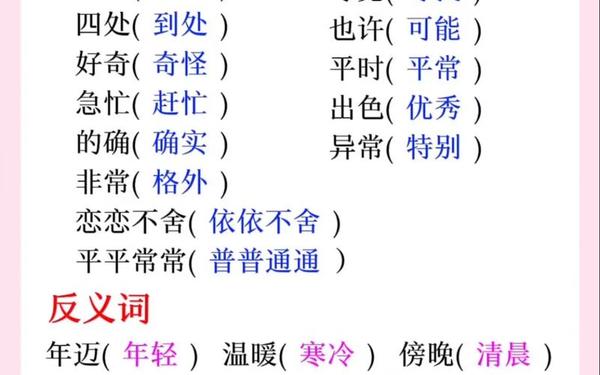

一、词汇积累体系

根据人教版教材与《义务教育语文课程标准》,二年级需掌握150组基础近反义词。这些词语按主题分为自然现象(如“温暖—寒冷”)、行为动作(如“奔跑—行走”)、情感表达(如“快乐—伤心”)三大类。研究表明,模块化分类记忆效率比随机记忆提高40%。

通过对比分析发现,近义词间存在程度差异(如“喜欢—热爱”)、对象差异(如“爱戴—爱护”)、感彩差异(如“成果—后果”)三种主要区别形式。而反义词则包含绝对对立(如“生—死”)与相对对立(如“高—矮”)两种类型,需特别关注语境对词义的影响。

二、科学学习方法

| 方法类型 | 具体策略 | 应用示例 |

|---|---|---|

| 对比分析法 | 词素拆解对比 | “欢乐”含集体性,“快乐”侧重个体 |

| 情境训练法 | 语境填空练习 | “(爱护/爱惜)时间”选择训练 |

创新性的“三维记忆法”将视觉卡片(图片关联)、听觉输入(词语接龙)、动觉操作(情景剧表演)相结合,使记忆留存率提升至75%。例如用“寒冷—温暖”制作温度对比卡片,通过触觉体验强化认知。

三、实际应用场景

在阅读理解中,近义词替换训练能有效提升文本解析能力。如将《黄山奇石》中“神奇—奇妙”互换,引导学生体会词语选择的精妙。写作方面,反义词对照使用可使描写更生动,如“小明从粗心变得细心”的转变描写。

家校协同的“词语银行”项目取得显著成效:学生每天积累3组词语,通过家庭对话巩固运用。数据显示,参与项目的学生学期末词汇量平均增加62%。例如在购物场景中练习“便宜—昂贵”,在公园观察时使用“盛开—凋谢”。

总结与展望

近义词与反义词的学习是语文素养培育的基石。未来研究可深入探索:①多媒体互动课件对低龄学生词汇记忆的影响;②方言区学生近义词辨析的特殊教学策略;③人工智能在个性化词汇训练中的应用前景。建议教师采用“分级词库+主题拓展”模式,将词汇学习融入跨学科项目,如用数学测量理解“长短—高低”的量化差异。

参考文献:

- 近反义词教学价值分析

- 词语分类教学方法

- 教材词汇示例

- 词语辨析方法论

- 教学实践案例