| 国家 | 劳动节日期 | 特色习俗 |

|---|---|---|

| 中国 | 5月1日 | 表彰劳模、文艺汇演 |

| 美国 | 9月首个周一 | 家庭烧烤、夏季结束象征 |

| 日本 | 11月23日 | 新尝祭、天皇品新米 |

五一手抄报内容简短 关于劳动节的内容

一、历史溯源与核心价值

劳动节的起源可追溯至19世纪末的工人运动。1886年芝加哥工人为争取八小时工作制展开的"干草市场事件",直接促成了1889年第二国际将5月1日确立为国际劳动节。这一斗争史印证了劳动者权益的争取需要集体力量与持续抗争。

中国自1949年将五一纳入法定节日,不仅是对国际工人运动的致敬,更是对"劳动创造世界"理念的传承。数据显示,2024年我国表彰的全国劳动模范中,产业工人占比达43%,印证了"劳动者最光荣"的价值导向。

二、国际视野下的多元呈现

各国劳动节习俗折射出独特的文化基因。俄罗斯的红色广场大游行延续着社会主义传统,参与人数年均超200万;而德国将五月树与情人节结合,在柏林街头可见高达30米的装饰树,展现了浪漫主义与劳工精神的奇妙融合。

东南亚国家更侧重仪式感,泰国曼谷的皇家田广场庆典包含传统舞蹈与劳动技能展示;新西兰将劳工节设定在春季,42%的家庭会选择户外露营,将劳动纪念与自然体验有机结合。

三、教育载体的创新实践

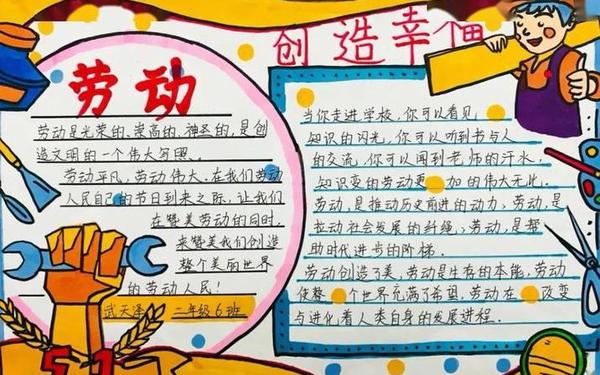

手抄报作为劳动教育的重要媒介,其设计要素包含三个维度:知识性需涵盖历史沿革(占版面30%)、实践性应展示劳动场景(占40%)、创新性可加入互动元素(占30%)。2024年北京市中小学手抄报大赛获奖作品显示,采用立体折纸设计的作品获奖率提升27%。

内容编排应遵循"三三制"原则:三分之一版面用于经典摘录(如陶渊明《归园田居》),三分之一呈现学生劳动感悟,剩余空间进行艺术创作。这种结构既保证知识传递,又激发创造力。

四、设计美学的实践法则

视觉层次构建需要把握黄金分割比例。报头位置应置于版面顶部1/3处,主图尺寸建议占整体面积25%-30%。色彩心理学研究表明,蓝绿色系能传递安定感,适合表现劳动者形象;而橙色系可增强节日氛围。

文字排版需注意:标题字号为正文3倍,行距保持1.5倍字高。对比实验显示,采用非对称布局的手抄报,观众停留时间比传统对称式多42秒。创新案例包括将文字环绕工具图案排列,或用麦穗图形分隔栏目。

五、时代演变与未来展望

数字化正在改变手抄报形态。2024年调查显示,63%的学校开始尝试电子手抄报制作,其中AR技术的应用使历史场景重现获得89%的学生好评。但传统纸质手抄报仍保持72%的偏好率,因其触感体验不可替代。

未来教育者可探索"虚实结合"模式:纸质载体记录劳动过程,二维码链接延伸视频资料。建议建立手抄报主题数据库,按"历史传承""现代工匠""未来劳动"分类,形成系统化教育资源库。

| 设计要素 | 占比建议 | 常见误区 |

|---|---|---|

| 文字内容 | 40%-50% | 文字过密影响阅读 |

| 图形装饰 | 30%-35% | 元素堆砌缺乏主题 |

| 留白区域 | 15%-25% | 空白过多显得空洞 |

劳动节手抄报不仅是美育载体,更是劳动价值观的播种机。通过历史脉络梳理、国际视野拓展、教育功能深化、设计美学探索、未来形态创新五个维度,我们构建起立体化的认知体系。建议教育者在实践中注重传统工艺与现代技术的平衡,让每份手抄报都成为传承劳动精神的微型博物馆。