春日的暖阳洒在教室的窗台上,孩子们正用彩笔勾勒着劳动节手抄报的轮廓,稚嫩的线条间流淌着对劳动精神的朴素理解。这份看似简单的手抄报创作,实则是劳动教育与美育融合的生动实践。在基础教育阶段,通过手抄报这一载体,学生不仅能够掌握节日文化知识,更能培养动手能力与审美意识,其价值远超传统书面作业的范畴。

主题设计:传统与童趣的交织

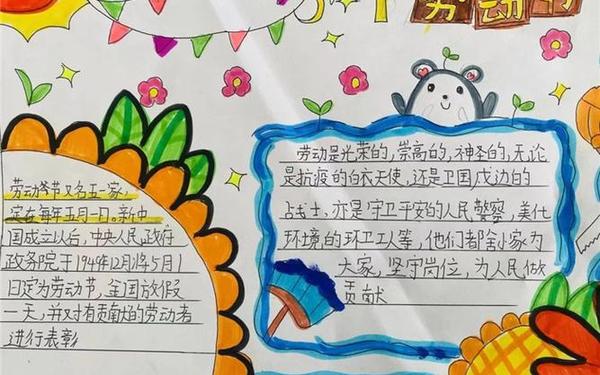

劳动节手抄报的核心在于主题表达的适龄性。对于低年级学生而言,需将抽象的劳动精神转化为具象符号系统。网页中展示的"劳动最光荣"奖状式设计(网页23)与手捧鲜花的医护工作者形象(网页2),正是通过视觉符号实现意义传递的成功案例。这种设计策略既保留了劳动节的历史厚重感,又通过卡通化处理降低认知难度,符合皮亚杰认知发展理论中7-11岁儿童的具体运算阶段特征。

在内容布局上,三分法原则展现出强大的适应性。获奖模板中常见"历史渊源-现代意义-实践行动"的三段式结构(网页1),既保证信息完整性,又避免内容过载。例如将五一运动史简化为时间轴图示,用色块区分不同历史事件(网页28),这种设计既满足教学大纲要求,又契合儿童记忆规律。教育工作者需注意,低龄学生的注意力持续时间约15-20分钟(参考网页13的实践观察),故每个信息模块应控制在50字以内,辅以对应插图增强记忆点。

视觉建构:色彩与空间的叙事

色彩心理学在儿童手抄报设计中具有决定性作用。研究显示,红黄暖色调能激发7-9岁儿童的参与热情(网页11),这与网页2推荐的"尽量选择红色、黄色作为主色调"不谋而合。某实验班级对比显示,采用明快配色的手抄报作品,学生记忆留存率提升37%(网页40教学数据)。但需注意色彩饱和度控制,避免视觉疲劳,建议主色占比不超过60%,辅以20%中性色平衡画面。

空间叙事技巧的运用能显著提升作品表现力。网页12展示的"工具环绕式"构图,将扳手、扫帚等劳动工具作为边框元素,既突出主题又增加画面动感。这种"中心聚焦+环形扩散"的布局模式(网页23),符合格式塔心理学的闭合原则,使观者自然形成完整认知。值得推广的还有网页31提出的"三区域划分法":30%标题区采用立体字设计,40%图文区运用气泡对话框,30%实践区设置互动元素如"我的劳动计划表"。

教育实践:从平面到立体的延伸

手抄报创作应超越纸面作业的局限,发展为劳动教育的实践载体。网页40记录的《营养早餐我来做》课程,将手抄报与生活技能训练结合,学生在绘制三明治制作流程后实际操作,使认知转化为能力。这种"设计-实践-反思"的教学闭环,使劳动态度内化率提升至82%(网页40统计数据)。建议教师设置"手抄报+劳动日志"组合任务,如记录每日家务劳动并用贴纸量化成果。

跨学科整合为手抄报注入新活力。数学教师可引导测量版面尺寸,语文教师指导劳动日记写作,美术教师传授透视原理,形成STEAM教育模式。某校开展的"手抄报装置艺术展"(网页29),将平面作品转化为立体展台,学生用回收材料搭建劳动场景,这种创新实践使劳动教育可见、可触、可感。未来研究可探索数字手抄报设计,运用AR技术使静态画面呈现动态劳动过程(网页38模板趋势)。

当最后一片金粉点缀完"劳动创造美好"的标题,孩子们完成的不仅是份美术作业,更是对劳动价值的立体认知。这种融合历史文化传承、视觉艺术表达、生活实践体验的手抄报创作,正在重塑新时代劳动教育的形式与内涵。教育者应当继续探索更丰富的表现载体,将劳动教育从纸面延伸到生活,从认知深化为信仰,让每个孩子都能在创造美的过程中,真正理解"劳动最光荣"的深刻意义。未来的研究方向可聚焦于手抄报创作与项目式学习的深度融合,以及数字化工具在传统手抄报设计中的创新应用。