《草房子》是曹文轩创作的儿童文学经典,以油麻地小学为背景,通过少年桑桑的视角,展现了乡村儿童的成长、人性的温暖与苦难的哲思。以下是全书九章的概括与分析,结合各章节核心情节与人物成长脉络:

第一章:秃鹤(陆鹤的尊严觉醒)

秃鹤因天生秃头饱受嘲笑,自尊心驱使他以极端方式反抗:在广播操比赛中故意甩掉帽子破坏集体荣誉,后又通过文艺演出中出色饰演“秃头连长”赢得尊重。这一章揭示了儿童对自我认同的挣扎,以及尊严的觉醒过程。

关键词:自我抗争、集体认同、尊严救赎

第二章:纸月(纯真与守护)

纸月因身世坎坷(母亲早逝、父亲成谜)转学至油麻地,却遭板仓学生欺凌。桑桑挺身而出保护她,两人萌发朦胧的少男少女情愫。最终纸月被慧思和尚(实为生父)带往江南,留给桑桑绣着红莲的书包。

关键词:校园暴力、朦胧情愫、救赎与离别

第三章:白雀(一)(爱情与现实的碰撞)

白雀与教师蒋一轮因排练《红菱船》相恋,却遭父亲白三阻挠。桑桑成为两人秘密通信的“信使”,但因意外损毁关键信件导致误会,最终白雀被迫与谷苇相亲。这段无果的恋情展现了成人世界的现实与少年眼中的诗意化遗憾。

第四章:艾地(秦大奶奶的救赎之路)

秦大奶奶因土地被征建校与村民对抗,被视为“顽固老太”。孩子们却与她亲近,她逐渐从“对抗者”转变为守护者:救落水女孩、保护校园艾地,最终为捞南瓜溺水身亡。这一章探讨了代际和解与人性光辉的觉醒。

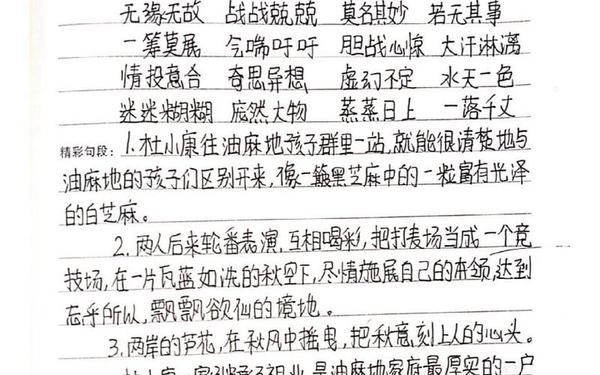

第五章:红门(一)(杜小康的阶级跌落)

杜小康曾是油麻地首富之子,拥有唯一自行车和优越生活。家道中落后,他随父放鸭谋生,经历芦苇荡的孤独与暴风雨的考验。尽管鸭子被扣、父亲中风,他却从纨绔子弟蜕变为坚韧的“摆摊少年”,体现了苦难对人格的淬炼。

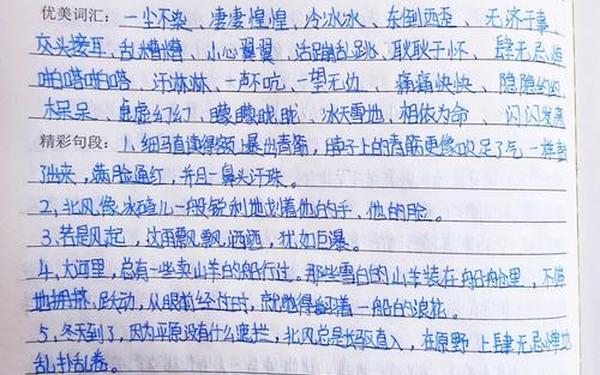

第六章:细马(异乡者的身份认同)

细马作为被领养的江南孩子,因语言与文化隔阂被排挤,选择与羊群为伴。养父去世、养母发疯后,他扛起家庭重担,卖树盖房,完成从叛逆少年到责任担当的成长。这一章聚焦边缘者的自我救赎与乡土归属感。

第七章:白雀(二)(错位的爱情终章)

白雀婚后仍与蒋一轮通信,信件被蒋妻发现引发悲剧。蒋妻病重离世,白雀远走江南,两人爱情以双重遗憾落幕。桑桑作为“信使”的愧疚与成人情感的复杂性在此交织。

第八章:红门(二)(杜小康的尊严重建)

杜家彻底破产,红门被债主拆除,象征阶级的彻底崩塌。杜小康在校门口摆摊,以坦然姿态面对嘲讽,用劳动重塑尊严。这一章以“红门”意象的消解,隐喻物质失去与精神重生的辩证关系。

第九章:药寮(桑桑的生死启蒙)

桑桑患怪病濒死,父亲桑乔背其四处求医。温幼菊以“别怕”二字和《二泉映月》的琴声给予他力量,最终民间偏方奇迹治愈。这一章通过疾病体验探讨生命意义,展现亲情、师生情的救赎力量。

主题升华

《草房子》以儿童视角消解苦难的残酷性,将死亡、贫困、离别等命题包裹在诗意叙事中:

1. 成长与尊严:秃鹤的自我证明、细马的责任觉醒、杜小康的阶级跨越,均体现“苦难即成长”的哲学。

2. 人性光辉:秦大奶奶的救赎、桑桑的纯真、温幼菊的坚韧,展现人性在困境中的升华。

3. 乡村诗意:草房子、艾地、芦苇荡等意象构建田园牧歌,隐喻传统与现代的碰撞。

这部作品不仅是一部儿童文学,更是一部关于生命、尊严与爱的寓言,值得反复品读。