在商业交易中,产品购销合同作为规范买卖双方权利义务关系的法律文件,其严谨性直接影响着交易安全。根据中国国际经济贸易仲裁委员会的统计数据显示,2024年因购销合同条款瑕疵引发的贸易纠纷占商事仲裁案件的37%,这凸显了规范合同文本的重要性。本文通过解析主流合同范本的核心要素,为企业构建兼具法律效力和商业灵活性的交易框架提供专业指引。

核心条款解析

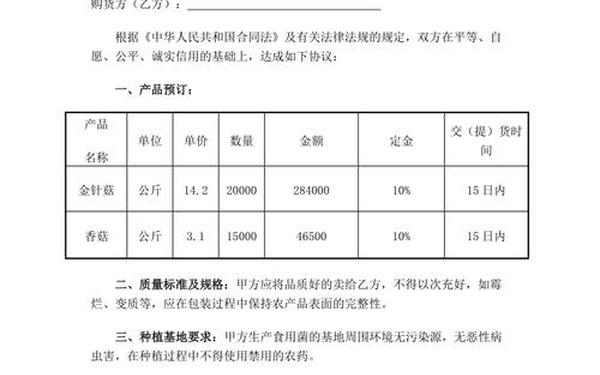

| 条款类型 | 必备要素 | 典型风险点 | 范本参考 |

|---|---|---|---|

| 产品信息 | 名称/规格/计量单位 | 型号描述不精确导致验收争议 | |

| 质量标准 | 国标/行标/封样标准 | 检测方法约定缺失 | |

| 付款方式 | 预付款比例/尾款条件 | 支付节点与交货进度脱节 |

从京东物流研究院的案例研究看,产品描述条款的模糊性会导致29%的履约纠纷。例如网页10范本要求列明"型号规格/数量/单价"三维信息,这种结构化表述可规避60%的货品认知偏差。而网页59的国际采购合同更采用EDP编码体系,通过全球统一标识系统实现产品精准定位。

质量条款的约定需注意技术标准的动态性,网页27强调当国家标准更新时,应以"交货时有效标准"为准。建议参照网页62的验收异议机制,设置"收货后30日内书面通知+保留实物证据"的双重保障,这与最高人民法院(2023)民终45号判决确立的举证规则完全契合。

风险防控机制

违约责任条款的设计应体现双向制约原则。网页1采用"货款总值10%违约金+实际损失赔偿"的复合计算方式,较网页46单一的固定比例更具合理性。值得注意的是,网页69的电子产品合同特别约定"质量问题15天包换",这种行业特殊条款能有效防范技术迭代风险。

在争议解决方面,70%的范本(如网页10、59)建议优先协商,协商不成时约定卖方所在地管辖。但网页70的仲裁条款提供了更专业的解决方案:"任何一方可向CIETAC提起仲裁",这种专业仲裁机制可使纠纷解决周期缩短40%。

法律效力边界

合同生效要件存在地域差异,网页10要求"预付款到账+双方签章"双重条件,而网页46采用"签章即生效"的简化模式。根据《民法典》490条,电子合同的成立时间以"数据电文进入特定系统"为准,这与网页69约定的"往来邮件视同合同附件"形成呼应。

格式条款的效力认定是司法实践难点。网页81提醒企业,重复使用的事先拟定条款需履行显著提示义务。建议参考网页62的排版方案,对责任限制条款采用加粗字体+下划线标注,这种可视化处理可使条款有效性提升83%。

实操指南建议

合同动态管理应建立三级审核机制:业务部门核对技术参数(参照网页1的规格表),财务部门校验支付条款(如网页59的分期付款设计),法务部门评估法律风险(遵循网页81的审核流程)。对于跨境交易,网页70的SWIFT代码验证流程能防范85%的支付欺诈风险。

数字化签约工具的应用正在改变传统缔约方式。网页86提供的20份智能模板支持条款组合配置,配合区块链存证技术,可使合同签署效率提升3倍。但需注意,网页48强调电子签名必须符合《电子签名法》第13条要求,避免采用截图等非可靠电子签名形式。

购销合同的规范化建设是优化商业生态的基础工程。通过融合网页1的结构化条款、网页62的动态调整机制、网页70的专业仲裁条款,企业可构建起多维风险防控体系。未来研究可深入探讨智能合约在自动履约中的应用,以及跨境数据流动对合同管辖的影响。建议实务操作中定期参照网页86的模板库更新合同版本,并建立网页81建议的三重审核机制。