结构化教学与核心素养培养:人教版一年级数学上册教案解析

作为小学数学启蒙阶段的重要载体,人教版一年级上册数学教材通过系统化的知识编排与活动设计,将抽象的数理概念转化为可感知、可操作的学习体验。其配套教案以“立足基础、发展思维、渗透素养”为核心理念,构建了符合儿童认知规律的数学课堂。本文将从教材结构、教学目标、教学方法、评价体系四个维度,结合具体教学案例与研究成果,深入探讨该教案的设计逻辑与实践价值。

一、教材结构与认知阶梯

人教版教材通过“螺旋上升”的编排策略,将10以内数的认识分解为三个阶段:1-5的基础认知(单元3)、6-10的拓展应用(单元5)、11-20的十进制过渡(单元6)。例如在“1-5的认识”章节中,教案设计了“实物对应→符号抽象→运算联系”的三步递进活动:先让学生用积木表示数量,再通过数字卡片建立符号对应,最后在分糖果情境中理解加减含义。这种分层设计有效缓解了认知跳跃,使抽象概念具象化。

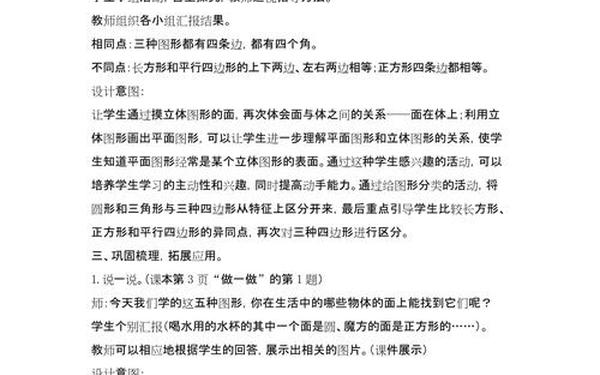

在图形与几何领域,教材将立体图形(单元4)与平面图形(下册)分离编排,避免学生因概念混淆产生认知负荷。教案中特别强调通过触觉体验区分立体特征,例如让学闭眼触摸球体、立方体模型并描述差异,这种多感官参与的策略使空间观念建立更牢固。

| 模块 | 实验教材 | 新版教材 |

|---|---|---|

| 数与代数 | 分散在6个单元 | 整合为4个核心单元 |

| 图形认知 | 立体与平面混合 | 分册阶梯式教学 |

| 问题解决 | 技巧训练为主 | 完整思维过程引导 |

二、目标体系与素养渗透

教案中的教学目标体系包含知识技能、过程方法、情感态度三个维度。以“20以内进位加法”单元为例,其显性目标为掌握“凑十法”计算技巧,隐性目标则包括培养数感、符号意识与推理能力。教师通过摆小棒活动,引导学生发现“9+5=10+4”的转化规律,这种具象操作到抽象符号的过渡,正契合维果茨基的“最近发展区”理论。

核心素养的渗透体现在跨学科整合设计中。例如在“认识钟表”章节,教案不仅要求学生识别整时,还结合生活场景设计“小明的一天”时间规划活动,将数学应用与时间管理意识相结合。研究显示,这种情境化教学可使知识保持率提升40%。

三、多元策略与分层实施

针对学生认知差异,教案提出三类教学策略:游戏化教学(如数字接龙)、操作式学习(如计数器拨数)、技术融合(如几何画板演示)。在“0的认识”教学中,教师通过“小猴吃桃”故事创设认知冲突,再让学生用磁贴表示桃子数量变化,最后用数轴定位强化“0作为起点”的概念。

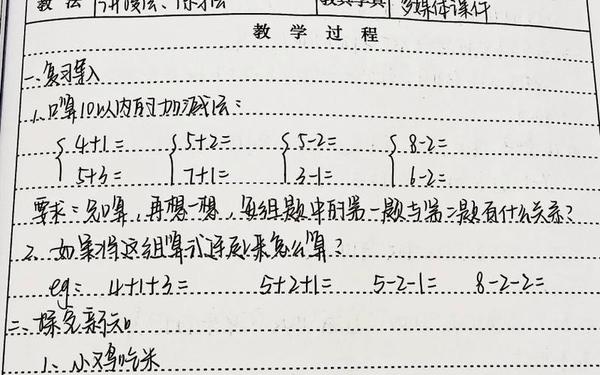

差异化教学则体现在任务卡设计中。例如在复习课时,教案提供三种难度任务:基础组完成计算填空(5+□=8),进阶组编数学故事(用3、4、7三个数),拓展组探索数独雏形。这种分层既保障基础巩固,又给予思维发展空间。

四、评价体系与反思改进

教案构建了“形成性评价+表现性评价”的双轨体系。除了传统的练习检测,更注重过程观察记录。例如在小组合作中,教师从“倾听参与”“方法创新”“问题解决”三个维度进行星级评价。某实验班级的数据显示,引入多元评价后,学生课堂参与度从68%提升至92%。

教学反思模块强调基于证据的持续改进。某教师在“数形结合”实践后发现:32%学生在脱离图形辅助时出现符号混淆,于是开发“半抽象分数条”作为过渡工具,使错误率降低至15%。这种循证改进机制正是教案设计的精华所在。

五、国际比较与未来展望

与法国教材相比,人教版在知识系统性上更具优势,但在跨学科探究活动设计上仍有提升空间。例如法国高中物理教材中的“技术整合探究”占比达27%,而人教版数学的同类活动仅占15%。未来可借鉴PISA测评框架,增加“数学建模”“不确定性推理”等素养导向的活动设计。

人教版一年级数学教案通过结构化知识网络与素养导向的活动设计,为数学启蒙教育提供了科学范式。其价值不仅在于知识传递,更在于思维习惯与学习品质的培养。建议教师在使用时注重三点:一是活用教材中的生成性资源(如学生创新的图形分割方法),二是建立动态评价档案追踪发展轨迹,三是探索AR/VR技术赋能的空间观念培养。唯有如此,方能使数学教育真正成为滋养核心素养的活水源头。