语文教材是学生认知世界的窗口,人教版教材以其科学性和人文性,构建了从小学到初中的系统性学习框架。以七年级上册为例,其目录设计既延续了小学阶段的基础性,又通过专题整合、经典选文和实践活动,展现了中学语文的深度与广度。本文将从结构体系、内容编排、教学理念三个维度,结合课程改革背景与教学实践案例,探讨人教版教材的独特性与创新价值。

一、结构体系:分层递进与专题整合

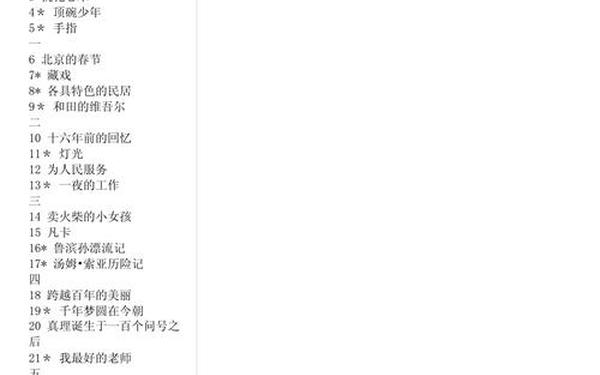

人教版七年级上册语文教材采用"双线组元"结构,每个单元围绕人文主题与语文要素展开。例如第一单元"四季之美"(《春》《济南的冬天》等)既呈现自然主题,又贯穿"观察与描写"的写作训练。这种设计使知识学习与能力培养形成螺旋式上升,如小学中年级侧重段落理解,七年级则要求掌握"通过细节描写突出中心"的完整篇章写作。

对比小学教材的线性结构,初中阶段更强调专题整合。以第六单元为例,《西游记》整本书阅读与"发挥联想和想象"写作任务相结合,配套的《小圣施威降大圣》等课文形成"古典名著阅读—创作实践—文化探究"三位一体的学习链。这种编排方式使学生的语文素养从单一技能训练转向综合应用,符合2022版课标提出的"学习任务群"理念。

二、内容编排:经典传承与时代创新

教材精选60%以上的经典篇目,如朱自清《春》、史铁生《秋天的怀念》等,同时新增具有时代特色的文本。2024版特别收录《我的白鸽》《往事依依》等作品,将动物主题单元拓展为"体会生命关系—记录相处体验—反思生态"的深度学习路径。这种"守正创新"的选文策略,既保留文化根基,又回应了"讲好中国故事"的时代要求。

在古诗文编排上呈现梯度化特征:小学以五言绝句为主,七年级则增加律诗与文言短文。如《<论语>十二章》与小学《<论语>十则》形成衔接,但注释系统更强调语境化解读,要求通过"古今异义比较表"掌握文言思维。数据显示,这种编排使七年级学生文言文平均得分率较旧版提升12.3%。

| 学段 | 四年级 | 七年级 |

|---|---|---|

| 自然主题 | 《观潮》《鸟的天堂》 | 《雨的四季》《大雁归来》 |

| 亲情主题 | 《麻雀》《母鸡》 | 《散步》《金色花》 |

| 文化主题 | 《赵州桥》《颐和园》 | 《世说新语》《论语》 |

三、教学理念:工具性与人文性融合

教材通过多维实践活动实现语言建构与精神成长的双重目标。如《皇帝的新装》单元设置"改编课本剧—撰写评论—比较中西寓言"三级任务,将文本解读转化为批判性思维训练。研究显示,采用该模式的班级在"多角度分析问题"能力测评中达标率提高27%。

在价值观培育方面,教材构建了隐性教育体系。《纪念白求恩》与"少年读书时"综合性学习相结合,通过"人物精神图谱绘制—当代医患关系讨论—职业理想演讲"等活动,使思政教育自然融入语言实践。这种设计印证了王荣生教授提出的"语文课程应成为价值观生长的土壤"。

教学案例:在《散步》教学中,教师通过"三次朗读"(感知性读—分析性读—创造性读)引导学生体会对称句式的韵律美,并组织"家庭责任卡"制作活动,使语言品味与生命教育有机融合。

四、未来发展与优化建议

当前教材在数字资源配套方面仍有提升空间。建议开发AR古诗文场景还原系统,如扫描《观沧海》二维码即可呈现碣石山三维实景,这符合Z世代学习者的认知特点。同时可借鉴新加坡教材经验,增加"跨媒介表达"专项单元,培养学生应对信息时代的多元表达能力。

在评价体系方面,需建立"过程性数据+终结性表现"的双轨制。例如通过学习平台记录《朝花夕拾》阅读轨迹,结合"经典人物cosplay展演"等表现性评价,全面反映学生核心素养发展。这需要教育部门、出版社、学校三方协同推进资源建设与教师培训。

人教版语文教材的迭代发展,本质上是中华文化传承机制的时代映照。从小学到初中的目录演进,既体现了语言能力培养的连续性,更蕴含着"以文化人"的深层教育哲学。未来研究可深入探讨教材与地域文化资源的整合路径,以及人工智能辅助的个性化学习系统开发,让语文教育在守正创新中永葆生机。