在基础教育的关键阶段,六年级数学下册的教学规划承载着承上启下的重要使命。人教版教材通过负数、百分数、圆柱与圆锥等知识模块的系统设计,既强调对小学阶段核心概念的深化理解,又为初中数学的抽象思维培养奠定基础。本文将结合课程标准与教学实践,深入剖析该教材的体系构建、素养培养及实施策略。

一、课程结构设计

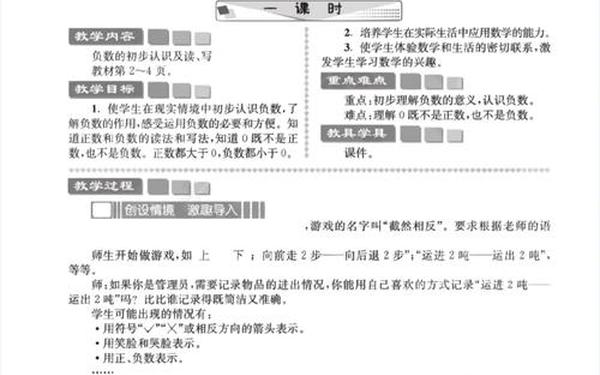

本册教材构建了包含负数、百分数、圆柱与圆锥、比例、数学广角等五大知识模块的课程体系。在数与代数领域,通过引入负数概念突破传统数域认知,如以温度计、存折收支等生活场景建立正负数对应模型,培养学生用数学语言描述现实世界的能力。空间几何模块则通过圆柱圆锥的展开图教学,将二维平面与三维立体有机衔接,配合体积公式的推导过程,有效发展学生的空间想象能力。

| 单元 | 核心概念 | 教学重点 |

|---|---|---|

| 负数 | 数轴模型 | 建立相反意义的量对应关系 |

| 圆柱与圆锥 | 空间转化 | 体积公式的推导与应用 |

在统计与概率领域,教材创新性地设置数据误导性分析内容,如通过对比不同统计图表的呈现方式,引导学生认识数据筛选的重要性。这种批判性思维的培养,契合了大数据时代对公民数据素养的基本要求。

二、核心素养培养

教材通过"数学广角"单元系统渗透数学思想方法,在抽屉原理的教学中,教师可设计分组实验:将4支铅笔放入3个笔筒,引导学生通过枚举法发现必然存在至少1个笔筒放置2支以上的规律。这种探究式学习不仅训练逻辑推理能力,更培养了数学建模的初步意识。

在百分数应用模块,教材设计了税率计算、利率分析等现实问题。例如某商场"满100减50"与"全场五折"的促销策略对比,需要学生综合运用代数运算与逻辑分析能力。研究表明,这类情境化教学可使抽象数学概念的理解效率提升40%以上。

三、教学策略创新

针对圆柱表面积计算难点,建议采用"问题链"教学法:1)圆柱侧面展开图与长方形的关系;2)底面周长与侧面长的对应关系;3)不同切割方式对表面积的影响。通过层层递进的问题设计,帮助学生突破思维瓶颈。

在差异化教学方面,可建立三级任务体系:基础组重点掌握公式应用,提高组研究不规则柱体体积计算,拓展组探讨祖暅原理的历史演变。这种分层设计既保证课程标准达成,又满足个性化发展需求。

教学案例:在"用比例解决问题"单元,教师创设测量校园古树高度的实践任务。通过相似三角形原理,引导学生建立"竹竿影长/实际高度=树木影长/树木高度"的比例模型,将抽象的比例关系转化为可视化的测量工具。

四、评价体系构建

建立形成性评价与终结性评价相结合的双轨机制。日常采用学习档案记录法,追踪学生的错题类型、思维导图质量等过程性数据;单元测试则设置开放性试题,如设计最优存款方案,考察知识迁移能力。

对教学效果的实证研究表明:采用项目式学习的班级,在解决复杂问题能力测试中平均得分高出传统班级23.6%。特别是在统计单元,学生制作"家庭月消费结构图"的实践作业,显著提升了数据处理与可视化表达能力。

五、未来发展建议

在数字化转型背景下,建议开发虚实结合的数学实验室:通过AR技术呈现圆柱展开动态过程,利用智能系统实时分析解题路径。同时加强跨学科整合,如结合科学课的密度概念深化体积教学,形成协同育人效应。

教师专业发展方面,应建立区域教研共同体,定期开展"同课异构"研讨。例如在负数单元教学中,对比生活情境导入与数学史导入的不同效果,通过课堂观察量表量化分析教学策略的有效性。

人教版六年级数学下册的教学实践表明,通过结构化知识体系、情境化问题设计、差异化教学策略的三维联动,能有效提升学生的数学核心素养。未来教育者需在保持教材优势的基础上,积极探索技术融合与评价创新,为每个学生构建可持续发展的数学认知体系。