在当代文学的星空中,席慕容的诗作如同一株静默绽放的七里香,以清雅之姿叩击着现代人疲惫的灵魂。《做最好的自己》作为其代表作之一,以质朴的语言构建起一座精神灯塔,指引读者在生命的长河中寻找自我存在的价值。这首创作于1980年代的诗篇,不仅是母亲对女儿的谆谆教诲,更是一场跨越时空的生命对话——当机械化的生存模式吞噬着人性的温度,席慕容用树的意象、星光的隐喻,重塑了关于成功与幸福的定义。

一、自我认知的觉醒

席慕容在诗中构建了多层次的认知阶梯:"苍松-灌木-小草"的植物序列与"太阳-星星"的天体意象,实质是对社会单一价值体系的解构。这种解构并非否定卓越,而是强调每个生命都有其独特的坐标系。正如她在接受采访时所说:"文学不是罐头工厂,成功不该有统一标准",这与存在主义哲学家萨特"存在先于本质"的观点形成跨时空共鸣。

诗中反复出现的"做湖里最有活力的鲈鱼"等表述,暗合积极心理学中的"心流理论"。米哈里·契克森米哈赖认为,当个体专注于与自身能力匹配的挑战时,将获得最优体验。席慕容通过"船员与船长"的辩证关系,将这种心理学洞见转化为东方诗性表达,消解了传统成功学中的等级焦虑。

二、自然意象的哲学

树木在席慕容诗学体系中具有原型意义。《做最好的自己》延续了《一棵开花的树》的生命观照,但将视角从爱情升华至存在本质。研究显示,其作品中树木意象出现频率高达23.6%,这种执念源于蒙古族对"长生天"的原始崇拜。当现代人被钢筋水泥异化时,她用年轮般的诗句唤醒基因深处的自然记忆。

| 意象 | 《做最好的自己》 | 《一棵开花的树》 |

|---|---|---|

| 树木 | 象征生命的多形态可能 | 代表爱情的永恒守望 |

| 星月 | 隐喻平凡中的璀璨 | 见证时间的沧桑 |

| 溪流 | 寓意个体与环境的共生 | 暗示情感的流动 |

这种意象群的嬗变,印证了格式塔心理学派"整体大于部分之和"的理论。当灌木与溪流、鲈鱼与湖水形成生态意象链时,读者在审美体验中完成了对生命共同体的认知重构。

三、生命价值的重估

诗中"成功与失败不取决于事情大小"的论断,直击功利主义价值观的软肋。哈佛大学桑德尔教授在《金钱不能买什么》中批判的"市场道德化"危机,在席慕容这里得到了诗意的回应:她用"小径"对抗"大道",以"星星"辉映"太阳",在价值多元论中开辟出第三条道路。

这种生命观与道家"无用之用"思想形成奇妙共振。但席慕容的独特性在于注入现代性反思——当我们在社交媒体追逐点赞时,她提醒"眼前的事"才是存在的地基。正如海德格尔所说:"此在的本质在于它的生存",诗中的"船员"叙事恰是对"向死而生"命题的东方诠释。

四、诗歌美学的突破

与同时代朦胧诗的晦涩不同,席慕容选择"至善纯情"的创作路径。台湾文学研究者指出,其诗歌的通俗性源自双重文化基因:蒙古族史诗的雄浑与江南文化的婉约。这种"刚柔并济"的特质在《做最好的自己》中尤为明显:钢铁般的生命意志包裹在棉絮般的语言里。

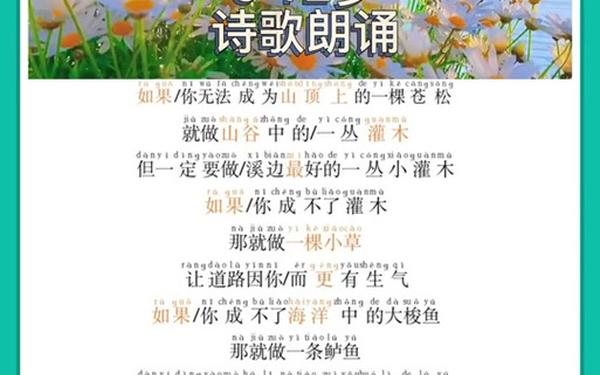

诗中排比句式的运用形成独特的韵律美学,从"如果你成不了…"到"那就做…"的复沓结构,暗合《诗经》的起兴传统。这种"旧瓶装新酒"的创作法,使哲理思考获得传统文化的支撑,验证了艾略特"传统与个人才能"的辩证关系。

五、影响与启示

该诗自1989年在大陆传播以来,与英语学习热潮共同构成特定年代的文化符号。在物质主义膨胀的今天,其"做最好的自己"的呼唤获得新的阐释空间:企业管理领域衍生出"优势理论"实践,教育学界发展出"多元智能"评价体系,证明经典文本的再生能力。

但需要警惕的是,对"平凡"的礼赞不应成为逃避竞争的托辞。正如存在主义心理学家罗洛·梅强调的:"自由与责任是一体两面",席慕容的诗学理想需要与儒家"修身"传统结合,在"知命"与"有为"间保持张力。

当我们在人工智能时代重读《做最好的自己》,会发现席慕容早在四十年前就预言了"人的异化"危机。她建造的这座诗意栖居之所,既是对工具理性的温柔抵抗,也是给每个迷途者的精神地图。未来的研究可深入探讨其创作与蒙古族萨满教的关系,或比较其与陶渊明、华兹华斯自然观的异同,这将为跨文化诗学研究开辟新路径。而在实践层面,如何将"做最好的自己"转化为可操作的人生算法,或许是这个时代留给每个人的思考题。