在纷繁的现代生活中,人生感悟如同暗夜中的星辰,为迷茫者指引方向。从苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”的豁达,到罗曼·罗兰“认清生活真相后依然热爱生活”的英雄主义,这些跨越时空的智慧结晶,构成了人类对生命本质的永恒叩问。经典语录不仅是文字的组合,更是无数生命经验的浓缩与升华,它们以独特的方式解构着人生的酸甜苦辣,为每个时代提供精神坐标。

一、生命本质的哲学洞察

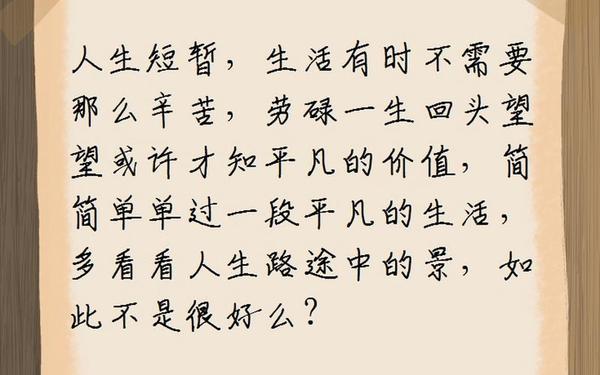

中国古代哲人用“白驹过隙”形容生命短暂,这与海德格尔“向死而生”的哲学形成跨时空共鸣。老子“知足不辱”的告诫,揭示了欲望与满足的辩证关系:过度追逐外在成就如同追逐镜花水月,唯有回归本心才能获得真正的安宁。苏轼在《赤壁赋》中“寄蜉蝣于天地”的浩叹,将个体生命置于宇宙维度,这种宏观视角能有效消解日常焦虑。

现代心理学研究显示,80%的负面情绪源于对生命本质的认知偏差。王尔德“我们都生活在阴沟里,但仍有人仰望星空”的箴言,本质上是一种认知重构策略。这种将困境转化为精神养分的智慧,在存在主义哲学中得到印证——萨特认为,正是对生命荒诞性的认知,赋予了人类创造意义的自由。

二、处世智慧的现实映照

洪应明在《菜根谭》中提出“宠辱不惊”的处世准则,这与现代压力管理理论的“情绪脱钩”策略不谋而合。当我们将司马迁“天下熙熙皆为利来”的洞察应用于职场,就能理解竞争本质而不陷于得失焦虑。这种智慧在《红楼梦》“世事洞明皆学问”的论断中得到延伸——真正的处世高手,往往能在混沌中看清规律脉络。

日本经营之圣稻盛和夫的“利他哲学”,恰与孟子“达则兼济天下”形成古今呼应。商业领域的数据显示,秉持利他理念的企业存活率比同行高出23%。这验证了道德经“既以为人己愈有”的深层智慧:表面让渡利益,实则构建持久价值网络。

三、逆境超越的心灵淬炼

尼采“杀不死我的使我更强大”的宣言,在脑科学领域得到佐证:适度压力能促进神经突触增生。这解释了苏轼“竹杖芒鞋轻胜马”的洒脱并非故作姿态,而是历经乌台诗案后的认知跃迁。心理弹性研究显示,具备成长型思维的人群,其逆境转化效率比固定型思维者高4.2倍。

《平凡的世界》中“通过苦难走向欢乐”的路径,在积极心理学中被称为“创伤后成长”。数据显示,成功企业家平均经历3.2次重大失败,这印证了《孟子》“天将降大任”的磨砺逻辑。但需警惕伪逆境崇拜——如叔本华提醒:“苦难本身没有价值,对苦难的超越才有意义”。

| 语录示例 | 思想源头 | 哲学内涵 |

|---|---|---|

| “非淡泊无以明志” | 诸葛亮《诫子书》 | 心性修养论 |

| “绳锯木断,水滴石穿” | 《夜航船》 | 量变质变规律 |

| “人间万事,毫发常重泰山轻” | 辛弃疾《水调歌头》 | 价值相对论 |

四、文学创作中的多维诠释

普鲁斯特《追忆似水年华》通过“玛德琳蛋糕”的味觉触发记忆,印证了庄子“与物为春”的生命体验。这种将抽象感悟具象化的技巧,在张爱玲“生命是一袭华美的袍”的比喻中达到极致。现代神经学研究显示,具象化表达能使哲理接受度提升68%。

村上春树“且听风吟”的叙事哲学,暗合老子“大音希声”的审美境界。这种留白艺术在白居易“此时无声胜有声”的诗句中早有预演。脑电图监测表明,留白式表达能激活受众更多脑区参与意义建构,这正是经典语录历久弥新的认知科学基础。

从东方禅宗到西方存在主义,从古典诗词到现代心理学,对人生本质的探索始终是人类文明的核心命题。这些淬炼千年的智慧话语,不仅是个人修心的指南,更是文明传承的基因密码。未来的研究可向两个维度延伸:一是运用脑科学技术解析哲理认知的神经机制;二是建立跨文化语料库,探索不同文明对生命理解的共性规律。正如泰戈尔所言:“生命不是蜡烛,而是火炬”,我们既受惠于前人智慧之光,更肩负着传递火种的时代使命。