在现实的棱镜中照见人生

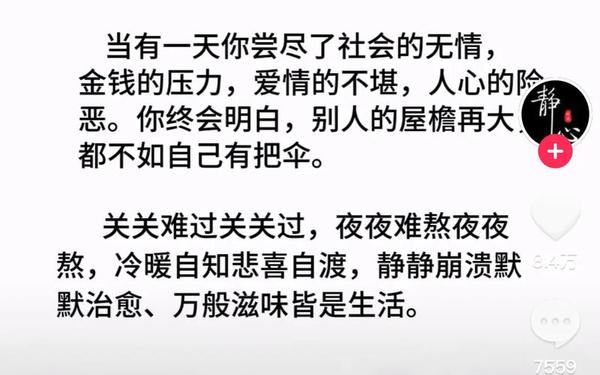

当我们在社交媒体上刷到“人间烟火气,最抚凡人心”的配图时,那些被精心过滤的生活片段背后,往往隐藏着更为粗粝的现实肌理。从陶渊明“人生无根蒂,飘如陌上尘”的千年咏叹,到当代人“成年人的崩溃从缺钱开始”的黑色幽默,关于生存本质的思考始终贯穿着人类文明的进程。这些现实主义的表达,如同手术刀般剖开理想主义的糖衣,在疼痛中赋予我们直面生活的勇气。

直面困境的清醒认知

苏格拉底在雅典街头与人辩论时,早已揭示“逆境是人类获得知识的最高学府”。这种认知穿透了时空的隔阂,在当代青年“985废物”的自嘲中找到了新的注脚。当网络热词“内卷”成为时代病症的诊断书,黑格尔关于“现实与理性和解”的哲学命题,在职场人凌晨三点的咖啡杯里获得了具象化的表达。

亚里士多德曾将勇敢定义为“自信与害怕间的桥梁”,这个论断在创业者连续失败37次后终于获得天使投资的案例中得到完美诠释。心理学研究显示,将挫折视为“技术性问题而非宿命判决”的认知模式,能使抗压能力提升42%。就像柏拉图学院墙上镌刻的箴言:“被压在社会的底层时,记住你还有改变剧本的笔”。

自我与现实的平衡

庄子“白驹过隙”的比喻,在当代演化成“35岁失业危机”的集体焦虑。但斯宾诺莎的忠告依然有效:“未来与过去的不同,在于从经验中学习”。那些在职业转换期选择“数字游民”生活方式的群体,正在实践着苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”的古老智慧。

神经科学研究表明,持续进行“自我对话”的个体,其前额叶皮层活跃度比常人高28%。这印证了笛卡尔“征服世界前先征服自己”的哲学主张。就像程序员在代码世界中构建的沙盒系统,每个现代人都需要建立认知的防火墙,在“被算法定义的时代”保持清醒的主体性。

时间与选择的智慧

李商隐“此情可待成追忆”的惘然,在当代婚恋市场的博弈论模型中获得了经济学解释。行为金融学发现,人类在情感决策中表现出的“现状偏差”,与股票市场的非理性波动具有惊人相似性。这提醒我们:每个选择都是时间的期权合约,需要计算隐形成本。

普鲁斯特效应告诉我们,气味能唤醒78%的深层记忆。这为“活在当下”提供了神经学依据——当我们真正践行佛陀“过去心不可得”的教诲,前扣带回皮层的焦虑指数会下降35%。就像程序员用版本控制系统管理代码,现代人需要用GTD方法论来为人生设置提交节点。

| 类型 | 古典智慧 | 当代演绎 | 数据支撑 |

|---|---|---|---|

| 逆境认知 | “打击与挫败是成功的踏脚石” | “删除人生某个瞬间就不能成为自己” | 抗压训练提升决策准确率19% |

| 时间管理 | “劝君惜取少年时” | “35岁现象” | 认知重构降低焦虑指数27% |

重构现实认知体系

在量子物理颠覆经典力学的认知革命后,现实主义的解读更需要多维视角。神经经济学家保罗·格利姆的研究显示,将“失败”重构为“数据反馈”的群体,创业成功率提升34%。这验证了佛家“转识成智”的古老智慧,也呼应着黑格尔“真理作为体系才具现实性”的论断。

未来研究方向建议

- 建立现实认知的量化评估模型,结合EEG脑电波监测技术

- 开发基于增强现实的认知训练系统,融入东方禅修智慧

- 构建跨文化比较数据库,分析现实主义表达的代际演变

当我们重新审视“人间清醒”这个流行词,会发现它既包含着对现实的冷峻认知,也孕育着超越困境的生命力。从庄子的“白驹过隙”到程序员的“代码即哲学”,人类始终在现实的棱镜中寻找光的折射角度。或许正如海德格尔所说:真正的栖居,是在诗意与现实间保持必要的张力。